17 ноября исполняется 55 лет с момента доставки на Луну «Лунохода-1». Этот триумф советской науки и техники не просто перевернул очередную главу в освоении космоса, но продемонстрировал миру неугасшее стремление СССР покорять звезды и его способность к реализации сложнейших научно-технических задач. Лунный вездеход «Луноход-1» стал символом целой эпохи, где СССР был первой скрипкой. Все делалось не для галочки, в это дело люди вкладывали душу. «Лента.ру» рассказывает, как создавался «Луноход-1», чья миссия продолжалась месяцами и открыла путь для последующих лунных исследований.

«Новое космическое чудо русских»

В 1971 году на Парижском аэрокосмическом салоне в Ле Бурже Советский Союз представил целую линейку впечатляющих изделий. Главными звездами экспозиции стали сверхзвуковой пассажирский лайнер Ту-144, макет стартового комплекса ракеты «Восток» и, конечно же, легендарный «Луноход-1».

Авиасалон Ле Бурже

Фото: J. Havard, F. Dengremont / Getty Images

На фоне этих достижений советской науки американцы демонстрировали гигантский военно-транспортный самолет C-5A Galaxy, способный перевозить танки и вертолеты. Особое внимание привлекал шведский «SAAB-37 Вигген» — самолет схемы «утка», достигавший скорости 2 Маха (2448 километров в час, или 680 метров в секунду). Однако советский луноход не терялся: он достойно смотрелся как на фоне зарубежных новинок, так и рядом с отечественным Ту-144. Иностранные посетители салона называли его «новым космическим чудом русских».

У первого советского лунохода весьма интригующая предыстория. Хотя его лунная миссия, безусловно, заслуживает отдельного внимания, именно земная история «Лунохода» содержит множество загадок и необычных фактов.

«Луноход-1» в павильоне № 32 «Космос» на Выставке достижений народного хозяйства СССР. 1971 год

Фото: Фред Гринберг / РИА Новости

«Мы заговорим на равных»

В 1960-х между США и СССР началась «космическая гонка». Сверхзадачей и конечной космической целью десятилетия для каждой из сверхдержав стала отправка людей на Луну.

Таким способом можно было продемонстрировать миру технологическое мастерство своих инженеров, настоящую элиту стран-конкурентов. Для СССР это кредо отлилось в формуле императива: «Показать превосходство социалистической системы».

Никита Хрущев, раздосадованный высокомерием американцев, в 1956-м в кулуарах воскликнул:

Но это ненадолго. Пройдет немного времени, и мы заговорим на равных

Никита Хрущев и Джон Кеннеди в Вене. 3 июня 1961 года

Фото: U. S. Department of State in the John F. Kennedy Presidential Library

Соревнование изрядно ударило по бюджетам обеих стран. Оно же привело к серии космических прорывов и появлению удивительных новинок с обеих сторон. Первый человек в космосе (СССР), первые двух- и трехместные корабли в космосе (СССР), первая стыковка в космосе (США) и, наконец, прибытие первого экипажа на Луну в 1969 году (США).

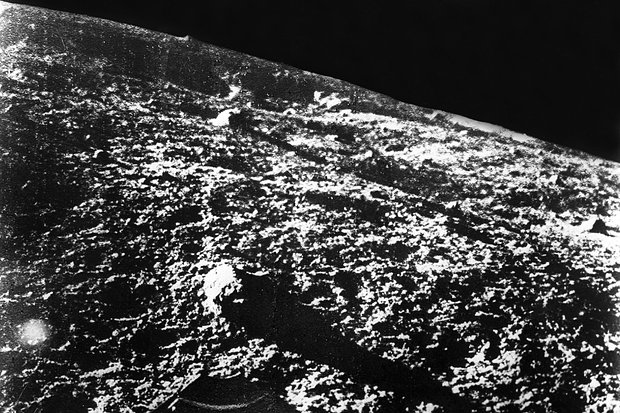

Снимок, сделанный с советской автоматической межпланетной станции для изучения Луны и космического пространства «Луна-9»

Фото: РИА Новости

Советский Союз возлагал надежды на пилотируемую высадку на Луну с помощью корабля «Зонд». После серии неудачных испытаний, включая роковой взрыв на стартовой площадке в 1968-м, СССР сосредоточился на других лунных программах.

Среди них — роботизированная посадка зонда на Луну и дистанционное управление луноходом. Первые разработки таких аппаратов начались в СССР в конце 1950-х. Как это часто бывает, некие намеки или даже пророчества пришли из области искусства.

«Дело было в Пенькове»

В 1957-м году в прокат попала драма Станислава Ростоцкого с Вячеславом Тихоновым, будущим Штирлицем, в главной роли. В одной из сцен герой Тихонова, тракторист Матвей Морозов, беседует с председателем колхоза, девушкой Тоней, она же часть любовного треугольника картины, но не о ней сейчас речь.

— Ну вы скажите, как это будет, без тракториста, без горючего? А?

— Представь себе! Вон там идет трактор. А в нем никого нет. Только он будет совсем не похож на твой.

Перед глазами зрителя разворачиваются бескрайние степные просторы, по которым, клубясь пылью, несется вереница машин — удивительных, словно из футуристического сна. И посреди этой степной вольницы простая девушка Тоня. Перед ней — панель управления и огромный экран. С помощью этого чуда техники она словно дирижирует невидимым оркестром, управляя тем самым трактором, в котором «никого нет».

Вопросом дистанционного управления тракторами в СССР как раз занимались в те годы. Но можно при желании увидеть в этой сцене и намек на будущий луноход.

Кадр: Фильм «Дело было в Пенькове»

Тем более что в 1971-м (год окончания миссии лунохода) в документальном фильме «Луноход-1», выпущенном студией «ЦентрНаучФильм», эту параллель обыграют:

Так мечтали герои старого художественного фильма «Дело было в Пенькове». Еще недавно мечтой казалась мысль об управляемом на расстоянии тракторе. Трудно было поверить в такое. Фантастика! Прошло несколько лет после выхода на экраны этого фильма. И вот человек управляет луноходом на расстоянии почти 400 тысяч километров

Еще в 1960-м, работая над повестью «Лунная дорога», Александр Казанцев детально описал то, что было явлено миру спустя одиннадцать лет.

Его жизненный путь, начавшийся в 1906 году, на второй год Первой русской революции, и завершившийся в 2002-м, в самом начале нового тысячелетия, уникальным образом охватил всю советскую эпоху — во всем ее многообразии и противоречиях. И сам он как человек был столь же многогранен и неоднозначен. Еще в 1939-м Казанцев занимал должность главного инженера промышленного отдела советского павильона на Всемирной выставке в Нью-Йорке. Два года спустя, в грозные дни начала войны, он дебютировал с фрагментом романа «Арктический мост». Это произведение, тяготевшее к полярной тематике, отражало один из главных мифов советской эпохи 1930-х годов.

Триумф Казанцева как фантаста совпал с эпохой холодной войны. Он оставил после себя более двадцати романов, пять повестей, включая «пророчество о луноходе» и бесчисленное множество рассказов. По темам, выбираемым им, можно изучать трансформацию научно-технических направлений развития страны. А также колебания идеологических векторов.

В 1958-м, когда Казанцев работал цензором, он публично осудил Пастернака в связи с «Доктором Живаго» и, согласно стенограмме общемосковского собрания писателей 1958 года, сказал по поводу опального писателя следующее: «Мне кажется, что мы должны прямо сказать, что он нам не нужен, и попросить правительство принять соответствующие меры».

С другой стороны, Казанцев — единственный из писателей, кто встал на защиту памяти фантаста Ивана Ефремова после обысков, проведенных КГБ в его квартире через полгода после смерти автора «Лезвия бритвы». Аркадий Стругацкий называл Казанцева «вождем советской фантастики».

Нам же он интересен как «пророк лунохода». В 1960 году, ровно за десять лет до успешной миссии советского «Лунохода-1», Казанцев подробно описал его в повести «Лунная дорога».

Герои повести, Евгений и Наташа, между которыми вскоре вспыхнут чувства, создали для научно-фантастического фильма о полете на луну танкетку, которая выросла в нечто большее, невзирая на скепсис оппонентов.

«Он [Евгений] построил свою танкетку, ее видели с экрана миллионы зрителей, но мало кто из них мог предположить, что это подлинная модель будущего лунного вездехода», — описывалось в произведении.

Эта танкетка по ходу развития сюжета именуется «наивной», но именно она выросла в разумный и совершенный «лунный вездеход». В одной из сцен утверждается, что вездеход будет выполнять уникальную роль. «Нельзя превращать такой удивительный вездеход в ишака, во вьючное животное! Он рассчитан на самостоятельную работу, а не на роль помощника!» — скажет в одной из сцен Евгений.

Сам Евгений относится к числу наивных, одержимых… он идеал настоящего коммуниста. Биография его впечатляет: работал трактористом на целине, крановщиком в ленинградском порту, посещал автоклуб, прославился как гонщик. Благодаря ему ученые Космического института создали «лунный вездеход», по своему техническому совершенству достойный современных космических ракет.

Автор «Лунной дороги» не только предсказал прилунение советского лунохода, но и раскрыл механизм создания этого хитрого аппарата.

Где в СССР строили луноходы

О самоходном лунном аппарате в королевском ОКБ-1 заговорили еще в 1959 году, сразу после первых запусков к Луне. Машина должна была обладать высокой проходимостью.

Недолго думая, Сергей Королев в 1961-м обратился к танкостроителям. Идея витала в воздухе. На базе чего можно сделать луноход? Конечно же, на базе танка или трактора.

Но то, что очевидно для конструктора, виделось фантастикой для прагматичных танкостроителей. От строительства луноходов отказались КБ Кировского завода с главным конструктором Жозефом Котиным, автором танка ИС-4. Московский Научный автотракторный институт (НАТИ) также «отшил» Королева. На поиски нужного предприятия ушло два года.

В конце 1963 года директор ленинградского ВНИИ-100 (ВНИИТрансмаш) Василий Старовойтов пошел навстречу Королеву. При ВНИИ-100 создали группу «для изучения и определения возможных направлений работ по созданию самоходных средств передвижения по поверхности Луны». Тему доверили выпускнику бауманки Александру Кемурджиану.

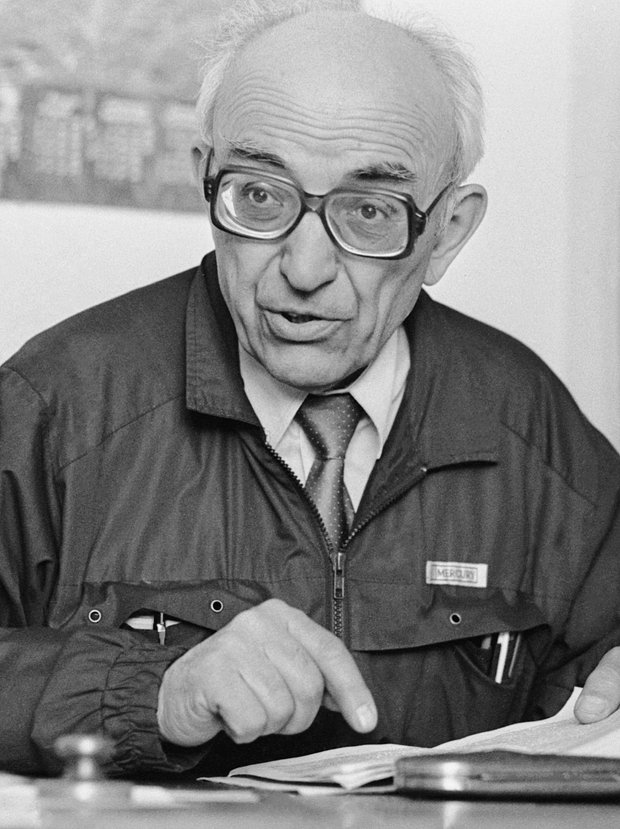

Василий Старовойтов

Фото: Н. Желудович / ТАСС

Кемурджиан с 1959-го работал над «ползолетами» — боевыми машинами на воздушной подушке. Он стал сердцем новой команды, и именно ему предстояло работать над уникальным шасси «Лунохода». В команде Кемурджиана — конструкторы Павел Сологуб и Владимир Величко.

На начальном этапе прорабатывались самые смелые идеи передвижения лунохода: от шагающих и прыгающих аппаратов до винтовых, кувыркающихся, перекатывающихся и даже змееподобных. В итоге выбор пал на проверенные решения, привычные для танкостроения — гусеничное и колесное. Но даже эти два логичных варианта вызвали непримиримые споры среди ученых, разделив их на два лагеря.

Один из последних споров Королева

В 1964 году на завод ВНИИ-100 приехали Сергей Королев и Михаил Тихонравов. Развернулся спор, едва не разрешившийся потасовкой. Королев и Тихонравов в нем не участвовали, но с интересом наблюдали. Спорили сотрудники завода.

Кемурджиан сделал доклад, в котором описал преимущества и недостатки разных вариантов. Завязалась острая дискуссия, участники которой спросили мнение Королева, но тот не стал «давить авторитетом» и ушел от вопроса: «Вы тут специалисты — как скажете, так и будет». Выбор был очень трудным, а споры — крайне эмоциональными. Доходило до того, что соперники просто переставали здороваться друг с другом

За гусеничный вариант выступало мощное лобби, аргументируя более высокой проходимостью. Но луноход — не танк, а хрупкая маломощная машина, для которой громоздкая гусеница фатальна. Она не справится с лунными камнями, а малейший сбой грозил провалом миссии.

Колесный вариант гармонировал с маломощностью лунохода. Да и сломанное колесо оставляло возможность двигаться дальше по лунному грунту. Победил колесный вариант. Поворот колес лунохода осуществлялся по-танковому — за счет реверса вращения.

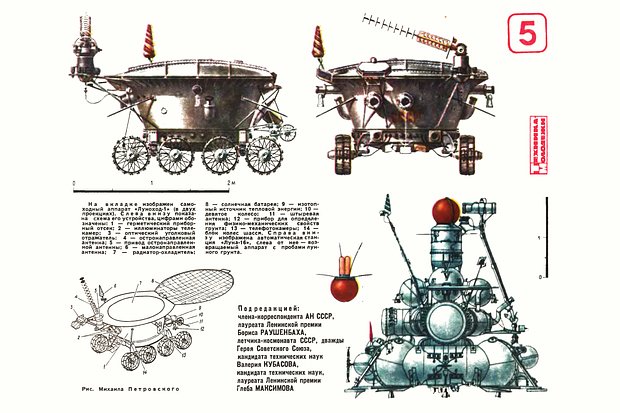

Схема расположения приборов и агрегатов луноходов

Изображение: РИА Новости

Официально работа над созданием аппарата «Луноход-1» стартовала 10 февраля 1965 года.

Сразу отметим, что жить Королеву оставался год, и спор вокруг колес и гусениц стал одним из последних в его жизни. 4 января 1966 года он провел последний рабочий день, а 14 января ушел из жизни. И луноход, как и другие проекты, стал его продолжением. Такой вариант бессмертия в атеистическом государстве.

С конца 1950-х параллельно рассматривались разные проекты луноходов. Но «Луноход-1» стал первым рабочим вариантом.

Луноход и камчатские вулканы

Важным вопросом при создании лунохода оставалось то, какой же грунт на Луне. По какой поверхности предстоит передвигаться луноходу? Так, в 1959 году, когда в ОКБ-1 только-только зарождались первые идеи луноходов, юный выпускник Ленинградского горного института Генрих Штейнберг, впервые взглянув на Луну, стал развивать тему вулканической активности. Его исследования продолжились: в 1960-м, во время аэрофотосъемки камчатских вулканов, Штейнберг обнаружил поразительное сходство лунных и земных вулканических ландшафтов.

Тогда в мире преобладала точка зрения астронома Томаса Гулда о Луне, погребенной под многометровым слоем пыли. Это ставило под вопрос не только идею лунохода, но и саму возможность посадки на Луну.

Идею Штейнберга пробил через массмедиа журналист, писатель, популяризатор космоса Ярослав Голованов. Впоследствии Сергей Королев, публиковавшийся в печати конспирации ради под псевдонимом «проф. К. Сергеев», ссылался именно на данные, популяризированные Головановым. И ведь Голованов не просто журналист или популяризатор, когда-то он работал в ОКБ-1 с Королевым и издал множество трудов, проливающих свет на эту засекреченную фигуру.

3 февраля 1966 года станция «Луна-9» совершила первую мягкую посадку на естественный спутник Земли. И предположения о том, что поверхность Луны твердая и вулканическая, подтвердились.

Генрих Штейнберг с 1964 года исследовал на Камчатке вулканические породы. Именно ему в 1968-м предложили подобрать на данном полуострове площадки для ходовых испытаний лунохода.

Он с коллегами подобрал четыре площадки в районе вулканов Шивелуч, Толбачик, Ключевской и Крашенинникова.

Район испытательной площадки лунохода около вулкана Толбачик. Начальник экспедиции Генрих Штейнберг стоит третий слева. Август, 1970 год

Фото: Архив Г. С. Штейнберга / Jewish.ru

«Генрих подобрал две площадки для испытаний лунохода у подножья вулкана Шевелуч, который извергался в 1964 году, и шлаковое плато у вулкана Толбачик на высоте 1200 метров. В 1969 году распоряжение об испытаниях лунохода на Камчатке подписал Косыгин», — писал Ярослав Голованов в книге «Заметки вашего современника».

В июле 1969-го луноход прибыл на Камчатку. Передвигался аппарат не от солнечных батарей, а благодаря электрогенератору, оснащенному бензиновым двигателем. Любопытный факт: для подзарядки аккумулятора использовали бензопилу «Дружба». Управление осуществлялось с портативного пульта, соединенного с луноходом кабелем длиной 20 метров.

Решено было испытывать его на площадке у Толбачика. В вертолет Ми-4 он не входил, засунули его, поставив «на ребро». У Толбачика установили большую 10-местную палатку с ремонтным оборудованием и приспособлениями для определения тяги: с какого момента на этих грунтах он начнет буксовать

Шестиколесное шасси с грузом на мачте во время испытаний на камчатском полигоне

Фото: Wikimedia

Площадка под Толбачиком представляла особый интерес, поскольку своей поверхностью напоминала лунные моря. Здесь луноход испытывали на способность преодолевать уклоны в 45 градусов. Во время одного из таких заездов произошла нештатная ситуация: заклинило одну из колесных пар. Именно в этот момент подтвердилась дальновидность решения сотрудников ВНИИ в пользу колесного варианта. Луноход продемонстрировал отличную проходимость, продолжая движение даже на трех колесных парах.

Для Штейнберга, который активно участвовал в испытаниях и всей душой болел за общее дело, этот эпизод обернулся настоящей полукриминальной драмой.

Эпопея Штейнберга, или битва за бензин

Писатель Ярослав Голованов отмечает, что со сроками испытаний лунохода случилась неувязка. Скоро должен был выпасть снег, а бензина так и не привезли. Что-то на линии снабжения пошло не так, а испытания нужно проводить — кровь из носу.

Штейнберг стал сворачивать экспедицию, но тут прилетел Кемурджиан и устроил всем разнос, потребовав испытания продолжать. Луноход стоит под Толбачиком, бензин есть неподалеку у военных. Они продали Штейнбергу бензин: 25 тонн по 300 рублей за тонну. Генрих доставил бензин вертолетом к луноходу, испытания пошли полным ходом и в 1970 году были продолжены

В ноябре 1970 года, когда луноход уже работал на Луне, академик Мстислав Келдыш прислал поздравительную телеграмму.

Эта история имела продолжение. Генрих Штейнберг сам собрался в космонавты и мечтал облететь Луну. Первую комиссию прошел, несмотря на сломанную руку. А потом его вызвали в ОБХСС, где припомнили оплату бензина наличными в 1969 году. История приняла дурной поворот.

Генрих улетел в Москву. Накануне нового 1972 года его вышибли из КПСС, а через три месяца возбудили уголовное дело по статье 93.1 («Хищение в особо крупных размерах»). Дома провели обыск и описали имущество. Никакого криминала, кроме стихов Иосифа Бродского, с которым Генрих дружил в Питере, не нашли

Последовал абсурд в духе Кафки. Когда Штейнберг отправился к родителям в Санкт-Петербург, за ним последовала телеграмма: «Предположительно в Ленинград отбыл опасный преступник… Адрес — телефон…» Однако и в Питере следствие не оставило его в покое. Пришлось вернуться в родной Петропавловск-Камчатский, где его встретило известие: «Вы подпадаете под амнистию в честь 50-летия СССР». Но Штейнберг отказался от амнистии, твердо заявив, что ни в чем не виноват и его не за что прощать.

Аппарат «Луноход-1»

Изображение: Журнал «Техника молодежи». 1979 год

В итоге его уволили из Института вулканологии. Три с половиной года Штейнберг работал сменным электриком котельной в Петропавловске. И лишь впоследствии был реабилитирован и получил солидные посты по линии вулканологии.

Эта история таит в себе немало подводных камней. Испытания сопровождались авариями. Элементы лунохода теряли, а потом находили. Как минимум один раз старт перенесли. Первоначально луноход должен был отправиться в космос в 1969 году, но полет состоялся лишь в 1970-м.

Но главное, что стоит понять: именно благодаря участию десятков людей, многие из которых работали прежде всего на энтузиазме, зачастую с риском для здоровья и репутации, миссия состоялась. Как это освещалось в официальной прессе?

Как проходила миссия «Лунохода-1»

Из сообщения ТАСС:

«17 ноября 1970 года в 6 часов 47 минут по московскому времени автоматическая станция "Луна-17" совершила мягкую посадку на поверхность Луны в районе моря дождей. На посадочной ступени станции установлен лунный самоходный аппарат "Луноход-1"».

Изображение: Газета «Правда». 1970 год

В сообщении ТАСС отмечалось, что впервые в истории космонавтики на Луну доставлен и приступил к научным исследованиям луноход, управляемый с Земли. «Для обеспечения посадки станции в заданный район лунной поверхности 16 ноября было проведено маневрирование в окололунном пространстве. В результате этого станция перешла на эллиптическую орбиту с минимальным удалением от поверхности Луны 19 километров», — говорилось в сообщении ТАСС.

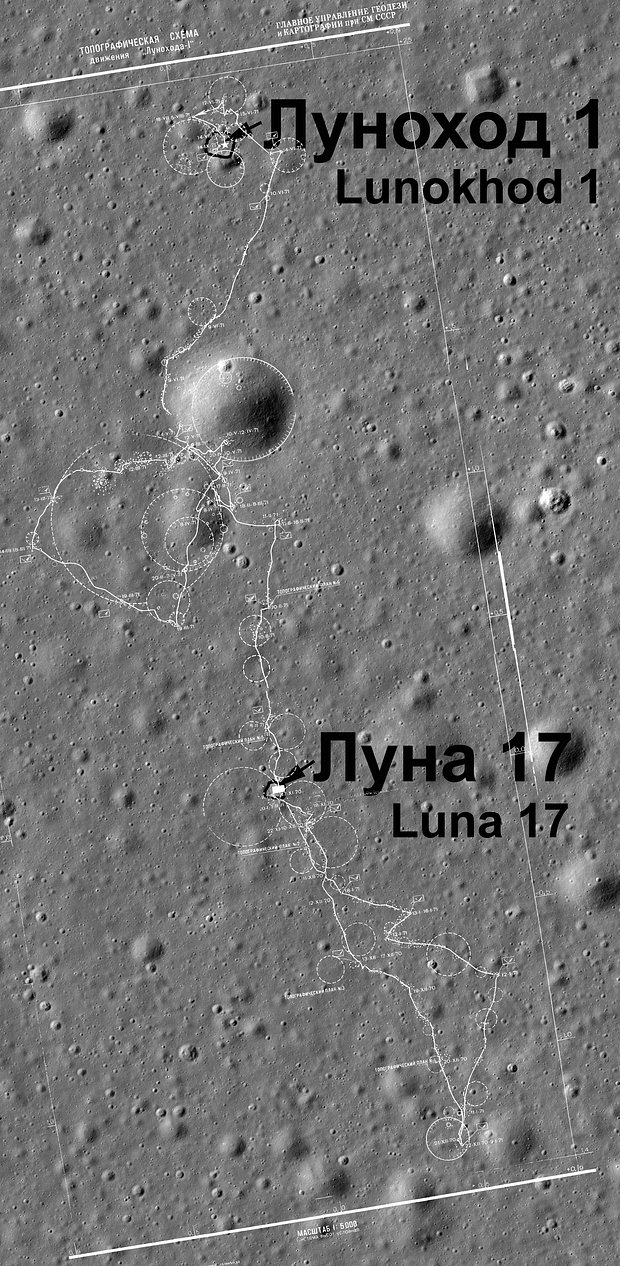

Миссия продолжалась с 17 ноября 1970 по 14 сентября 1971 года. За это время «Луноход-1» прошел 10 километров 540 метров, детально исследовав лунную поверхность на площади 80 тысяч квадратных метров.

Маршрут «Лунохода-1»

Фото: NASA / Wikimedia

Максимальная скорость движения составляла 2 километра в час. За это время на Землю было передано 200 телефотометрических панорам и около 20 тысяч снимков малокадрового телевидения. В ходе съемки получены стереоскопические изображения наиболее интересных особенностей рельефа.

Так мечта, обозначенная сначала в приземленном виде в драме «Дело было в Пенькове», а затем более возвышенно — в «Лунной дороге», стала былью. Советский человек так и не полетел на Луну, но отправил туда луноход и управлял им с Земли.

Успех «Лунохода-1» закрепил «Луноход-2» в 1973году, пробороздив в итоге около 37 километров поверхности Луны. Исследователи отмечают, что американскому марсоходу Opportunity потребовалось более десяти лет, чтобы достичь той же отметки на Марсе.

Самоходный автоматический аппарат «Луноход-1»

Фото: В. Борисов / РИА Новости