Развитие внутреннего туризма, вызванное как вполне конкретными внешнеполитическими обстоятельствами, так и вложением немалых средств в инфраструктуру российской провинции, в значительной степени стимулировало частную инициативу россиян. В небольших городах открываются ориентированные на внутренний турпоток частные базы отдыха, гостиницы, кафе, рестораны и… музеи. К примеру, в Торжке с населением 40 тысяч человек за год открылись уже четыре частных музея. В самом свежем из них — Музее народного костюма с круговой кинопанорамой и восемнадцатью чудесными платяными шкафами — побывал корреспондент «Ленты.ру».

От чучела медведя к фортам и вулканам

Лет десять назад, посещая небольшой провинциальный город, вы почти наверняка находили там краеведческий музей с чучелом медведя, деревянной прялкой и экспозицией, посвященной Великой Отечественной войне. Различались эти краеведческие музеи лишь незначительными местными особенностями.

Современные частные музеи организованы по другому принципу. Их создатели берут за основу одну тему, чаще всего привязанную именно к этому городу или региону: форты, вулканы, вертолеты, пастила, каша, пряники, золотное шитье, аптека, — а дальше все зависит от фантазии, средств и эрудиции владельцев. Осмотр такого музея не занимает много времени, и современный среднестатистический турист, неспособный к длительной концентрации внимания, соскучиться просто не успевает.

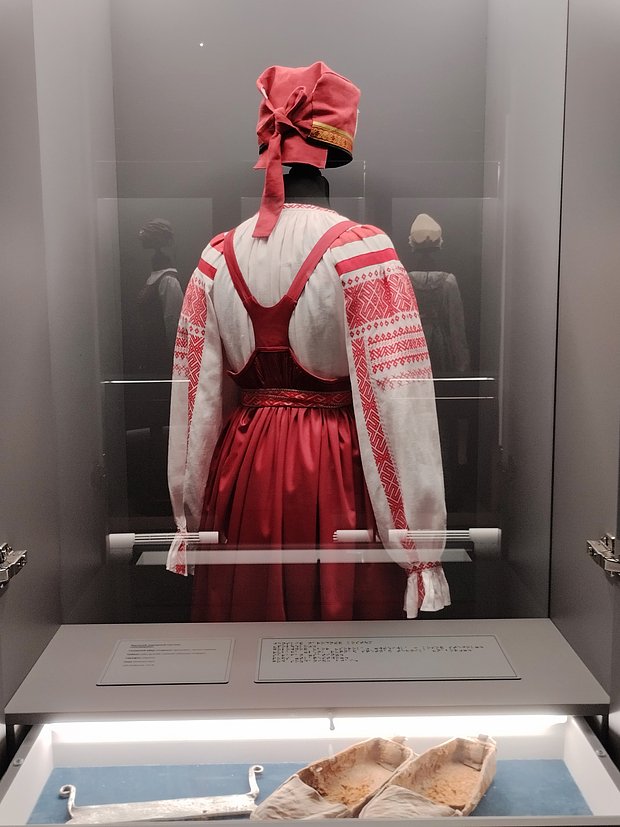

Мужской народный костюм «Молодой новотор». (лен, золотное шитье). Год создания: 2003-2004. Женский народный костюм «Боярыня» (лен, позумент, вышивка, золотное шитье. Год создания: 2005

Фото: Петр Каменченко / «Лента.ру»

Как правило, частные музеи — небольшие, экспозиции в них компактные, хорошо структурированы и оборудованы современными интерактивными элементами. По желанию посетители могут принять участие в мастер-классе, приобрести на память разнообразные сувениры. И встречают посетителей здесь не усталые старушки на стульчиках, караулящие, как бы вы что-то ненароком не потрогали, а люди заинтересованные, готовые все рассказать и показать. Соответственно этому и результат — интересные впечатления, положительные отзывы в соцсетях и просто хорошее настроение.

Шкаф с сюрпризом

«Музей народного костюма», открывшийся в Торжке весной этого года, вполне соответствует приведенной выше концепции. Посетители попадают в круглый зал с удобными креслами, гаснет свет, и на круговой 3D-панораме начинается путешествие во времени — видеорассказ о традиционном народном костюме Тверской области. Все очень близко, ярко, хорошо смонтировано. Тут и архивные кадры, и анимация, и искусственный интеллект. По ходу вас постепенно вводят в курс дела:

Русский народный костюм — это не просто одежда, а целая повесть, сотканная из нитей этнокультурной мудрости. В отсутствие европейских тканей русские женщины творили чудеса: используя лишь лен, хлопок и шерсть, они создавали наряды удивительной красоты, доказывая, что истинная прелесть рождается из вдохновения и умелых рук. В этом ходили и в этом щеголяли, и каждый новый костюм — это страница живой истории

Фильм длится минут восемь, но это только затравка. А дальше включается свет, и перед вами — 18 платяных шкафов. Их нужно открывать один за другим. У каждого шкафа своя тема: наряды разных тверских уездов, разных социальных групп, возрастов, профессий... В одних случаях в костюмы наряжены портновские манекены (торс без головы, рук и ног), в других это целые фигуры в полный рост, которые медленно вращаются — и можно все в подробностях хорошо рассмотреть.

Все представленные в музее костюмы воссозданы заново, но в точности и в деталях полностью соответствуют своим старинным прототипам. В каждом шкафу имеются выдвижные ящики с настоящими артефактами: деревянный гребень, портняжные ножницы, вышивка, башмаки… На внутренних створках шкафов — описание предметов, старинные фотографии, рисунки, выкройки и много другой полезной информации.

Особой фишкой Музея народного костюма стало то, что вся его экспозиция приспособлена для слабовидящих. Все пояснения сдублированы рельефно-точечным тактильным шрифтом, а все предметы в ящиках с артефактами дублируются тактильными двойниками.

Женский костюм «Русь берестяная». Головной убор (береста, плетение). Рубаха (лен, береста, вышивка по мережке, вышивка берестой по ткани). Год создания: 2002

Фото: Петр Каменченко / «Лента.ру»

Сарафанное радио

До посещения музея я не особенно интересовался традиционным народным костюмом. Сарафан, косоворотка, кокошник — ну, как-то так… Оказалось, все намного любопытнее. Открываешь шкаф — а там не просто сарафан, но целый пласт истории и культуры твоего народа, о которых ты и не подозревал.

Простой сарафан мог многое рассказать о своей владелице. По материалу, крою, отделке, рисунку вышивки на сарафане можно было с большой точностью определить, из какого уезда Тверской губернии женщина, ее возраст, социальное положение, состоятельность семьи, замужем она или нет.

Различия проявлялись в материале и цвете, характере декора и орнаменте (украсе), в конструктивных особенностях костюма и во множестве других деталей, связанных с местными традициями, которые не так-то просто расшифровать.

Сарафан мог быть повседневным (будничным) и праздничным (обрядовым), летним и зимним, для разных возрастов и брачного статуса.

Вот, к примеру, прямой или круглый сарафан, представленный в первом шкафу слева. Он был распространен в крестьянской среде Тверской губернии в XVIII веке. При его изготовлении пять-шесть полотен домотканого холста или шерсти сшивали вместе и собирали в густую сборку, сверху пришивали узкие лямки. Эти сарафаны часто шили из кубовой набойки (ткань, окрашенная особым способом) местного производства.

Мужской и женский народные костюмы изо льна. Ручная вышивка «крест»

Фото: Петр Каменченко / «Лента.ру»

Украшали такой сарафан разноцветными орнаментами клетчатого или полосатого узора. Вышивальщицы подбирали орнаменты индивидуально и каждый узор нес в себе глубокий смысл.

Украс служил одновременно и оберегом от болезней и бед, поэтому его наносили там, где одежда соприкасалась с открытым телом: у ворота, на подоле, на манжетах. Защитой для плеч и коленей служили особые орнаментальные медальоны

В каждом уезде Тверской губернии сарафаны отличались не только отделкой, но и имели свои названия: «гуни» и «чистопуговки» — в Новоторжском уезде, «клинники» — в Бежецком, «сташники» — в Осташковском, «косоклинные» и «саяны» — в Старицком, «ферязи» — в Ржевском и Зубцовском, и так далее.

Свадебные и праздничные косоклинные сарафаны шились из красного штофа, парчи, плотного шелка с разводами, синего люстрина (шерстяной ткани с лоском), сукна с красной ситцевой обшивкой по подолу, с золотым или серебряным газом, из синей «китайки» и из кумача. Повседневные сарафаны чаще всего шили из синей кубовой крашенины, реже коричневой или черной.

Женщины, в жизни которых случилась трагедия, носили кручинные сарафаны. Эта одежда должна была передавать их душевное состояние

Кручиниться — означало находиться в состоянии духовной близости с умершими. При этом крестьянка могла иметь от трех до пяти комплектов кручинной одежды: для дома, на выход, для посещения церкви, для праздников.

В конце XIX века крой сарафанов изменился. Они стали короче, без лямок, шили их из ситца, следуя городской моде. Назывались такие сарафаны «юбочки». В это же время появились сарафаны-платья: с лифом и отрезной юбкой у талии, из четырех-пяти полотнищ, собранных в крупные складки.

Женский народный костюм «Верхневолжье». Головной убор «Сорока» (лен, тесьма, позумент, ручная вышивка, золотное шитье). Рубаха (лен, ручная счетная техника вышивки «набор»). Сарафан (лен, тесьма, позумент). Пояс крученый. Авторская работа по материалам экспедиции в Сандовский и Весьегорский районы Тверской губернии. Год создания: 2013

Фото: Петр Каменченко / «Лента.ру»

Сколько всего можно было узнать о женщине, всего лишь как следует рассмотрев ее сарафан! И все это лишь один шкаф из восемнадцати. А ведь в каждом есть еще и выдвижные ящики с разными артефактами.

Заглядывая в каждый следующий шкаф, вы открываете для себя все новые и новые тайны народного костюма: головные уборы, душегрейки, рубахи, порты, пояса, украшения, лен, береста, вышивка, золотное шитье, речной жемчуг, инструменты для шитья… Тверь, Торжок, Ржев, Торопец, Северная Двина… Всего не перечислить. Нужно просто раздвигать створки, выдвигать ящики, смотреть, читать, сравнивать.

Войти в историю через дверцу шкафа

— Мы называем наш музей «Музеем в темноте», — рассказывает сотрудник музея Екатерина Петухова. — Для нас было важно сделать его интерактивным, чтобы пришедшие к нам люди получали в первую очередь эмоции. Эмоции через познание истории. Наши экспонаты спрятаны в платяные шкафы, и мы как бы предлагаем посетителям самим приоткрыть двери в историю. Стать ее участниками.

Расскажите о происхождении коллекции музея. Насколько я понял, она была создана уже в наше время.

— Наша коллекция — это новодел, и мы этого не скрываем. В описании есть дата изготовления каждого из предметов. Коллекцию передала нам член Союза художников России, мастер народных художественных промыслов Тверской области, председатель ассоциации «Народные художественные промыслы» Тверской области Ольга Анатольевна Ковалева. Она 30 лет ездила в экспедиции и изучала особенности тверского народного костюма. Результатом ее работы и стала эта коллекция.

Екатерина Петухова открывает дверцу в историю

Фото: Петр Каменченко / «Лента.ру»

Костюмы очень нарядные. Вы сами примеряли какой-нибудь из них?

— Да и не один! В первой версии нашего видеофильма я показывала различные движения в этих костюмах.

Какой вам больше всего понравился?

— Из черного бархата с золотным шитьем.

Не хотелось выйти в нем погулять?

— Я участвую в танцевальном коллективе «Ленок» города Торжка, которому в этом году исполнилось 60 лет. Народные костюмы — моя страсть. В них мы выступаем, причем некоторые даже старше нас. Это моя атмосфера, иногда я даже гуляю в этих костюмах.

Но для современной жизни они не совсем удобны?

— Динамика современной жизни очень интенсивная, передвижений много. И, конечно, длинные юбки затрудняют движения. Но я думаю, что каждая девушка хотела бы почувствовать себя как бы плывущей по набережной в роскошном длинном платье, ощутить богатство и красоту наряда, почувствовать оберег его узоров от сглаза, болезней, дурных мыслей.

Есть у вас любимая вещь в коллекции?

— Кокошник. Разновидностей кокошников много. Когда я танцую, то надеваю большой классический кокошник, а выходя в люди, могу надеть маленький осовремененный.

Как вы считаете, можно сочетать современную одежду с русской национальной традицией?

— Конечно, можно. Например, блузки с вышивкой смотрятся шикарно даже с джинсами.

Расскажите о дальнейших планах. В каком направлении будет развиваться этот проект?

— Мы уже начали проводить мастер-класс по набойке. Гости сами набивают узор на сумочки из льна и уходят домой с созданными своими руками изделиями. В ближайшее время мы планируем приглашать в наш музей школьников в рамках уроков краеведения. Надеюсь, что через интерактивное шоу они станут более восприимчивыми к родной истории.

Головной убор «Осташковская головка» (парча, жемчуг, бисер). Год создания: 2023

Фото: Петр Каменченко / «Лента.ру»

Встречают по одежке

О чем задумываешься после посещения Музея народного костюма? Хуже ли мы стали одеваться, проще, скучнее? Вот говорят: «встречают по одежке». Сегодня, когда в одежде рулит унисекс, университетский профессор, не стесняясь, носит пиджак с заплатками на рукавах и жеваные брюки, а супруга олигарха щеголяет в растянутом свитере оверсайз и изодранных джинсах, это утверждение в определенной мере утратило изначальный смысл.

Современная одежда уже не столько подчеркивает общие признаки — пол, возраст, состоятельность, социальный статус человека или его национальность, — сколько показывает его характер и индивидуальные предпочтения. Но ведь индивидуализм — это общая тенденция современного мира, и проявляется она не только в одежде. Хорошо это или плохо — каждый решает сам. Приезжайте в Музей народного костюма в Торжке. Может, и вы о чем-то таком задумаетесь.