«За мир, но не любой ценой» Как 120 лет назад в США прекратили войну между Россией и Японией

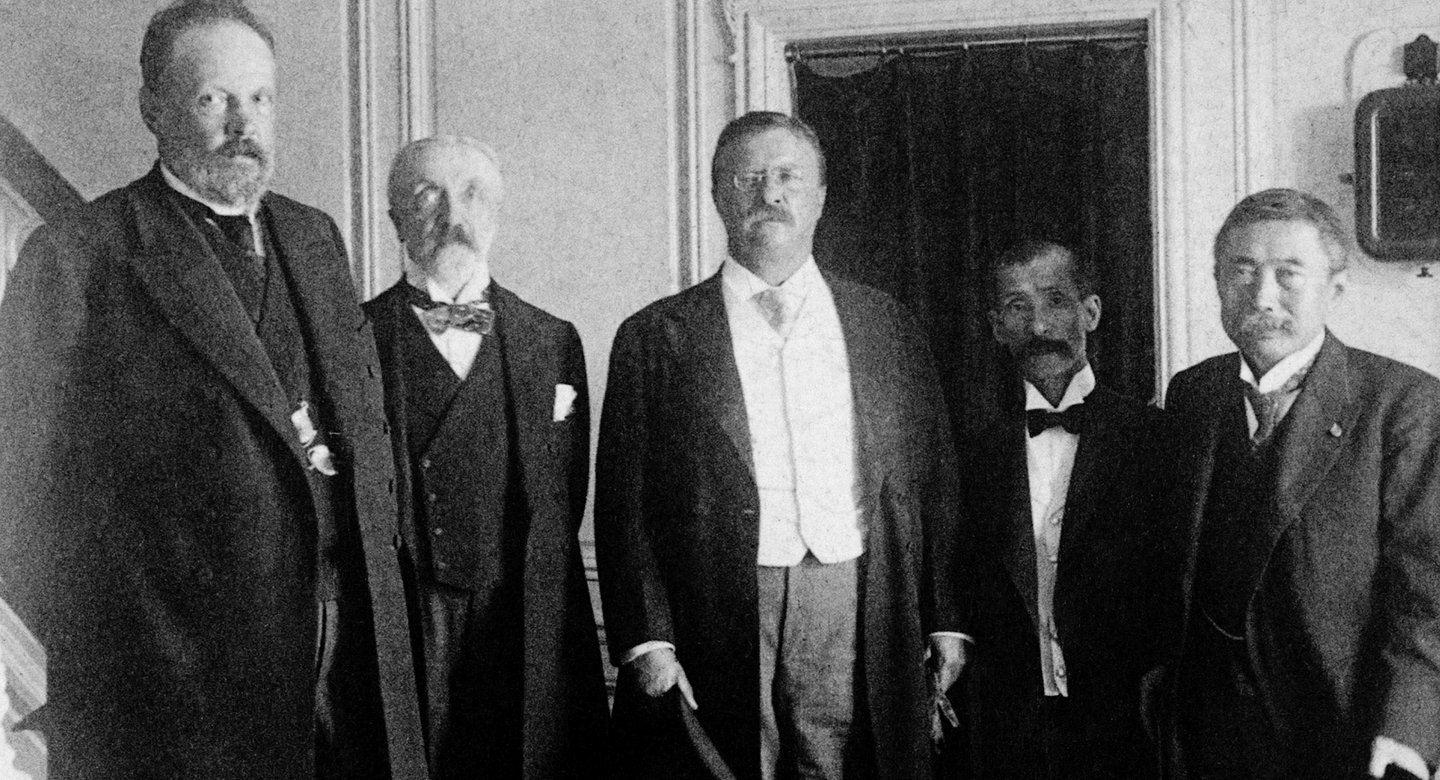

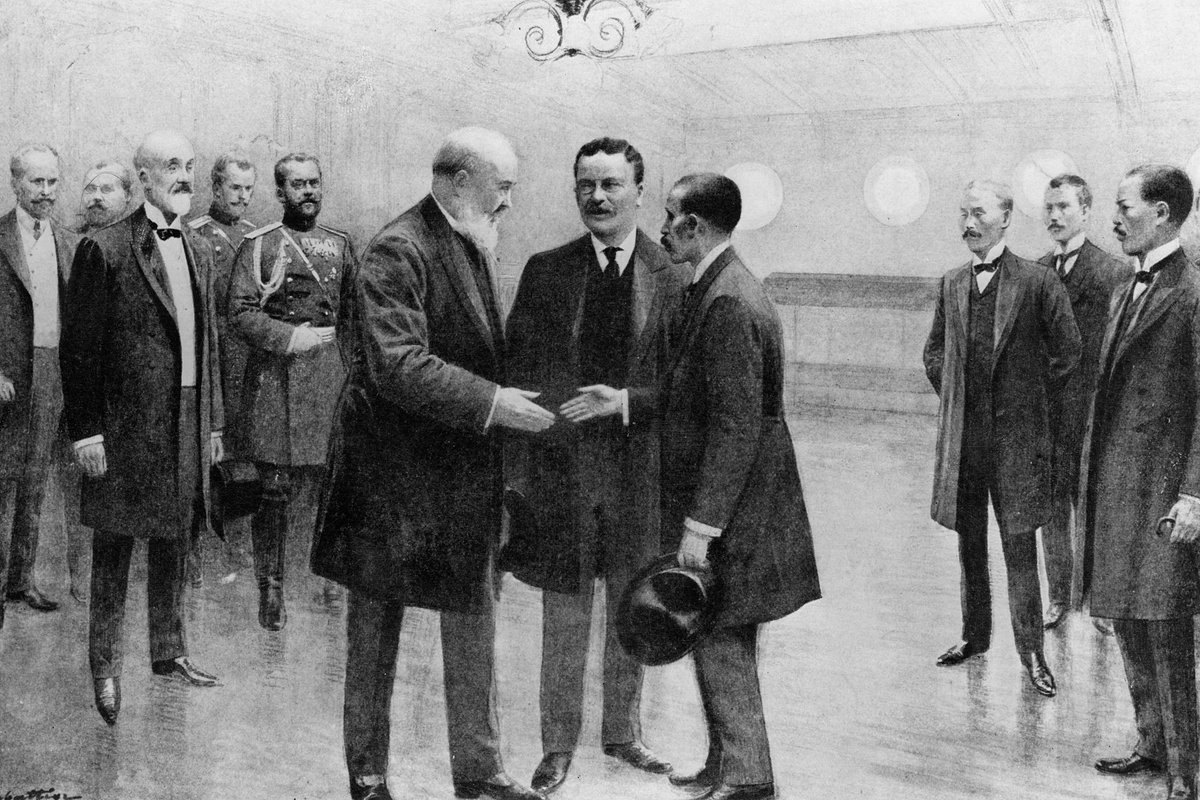

00:02, 5 сентября 2025Церемония подписания Портсмутского мирного договора. Слева направо: председатель комитета министров России Сергей Витте, посол России в США барон Роман Розен, президент США Теодор Рузвельт, министр иностранных дел Японии барон Комура Дзютаро, посол Японии в США Такахира Когоро. США, штат Нью-Гэмпшир, 5 сентября 1905 годаФото: Everett Collection / Shutterstock / Fotodom120 лет назад, 5 сентября 1905 года, в американском городе Портсмуте при посредничестве президента США Теодора Рузвельта был подписан мирный договор, завершивший Русско-японскую войну 1904-1905 годов. Чем в сложившейся тогда ситуации стал для Российской империи Портсмутский мир — успехом или позором? Почему после Цусимы в нашей стране хотели созвать Земский собор? Почему накануне захвата Сахалина японцами в Петербурге думали о продаже острова американцам? На какой компромисс пошел Николай II в переговорах с США? Об этом «Ленте.ру» рассказал доктор исторических наук, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского института истории РАН Игорь Лукоянов.

Маньчжурский вариант

«Лента.ру»: Правда ли, что в 1904 году, когда Япония напала на Россию, наша страна оказалась почти в полной международной изоляции? Ей сочувствовали разве что в Германии, где на немецком языке впервые опубликовали стихотворение австрийского автора о гибели крейсера «Варяг»...

Игорь Лукоянов: Это не совсем так. Германия не столько сочувствовала, сколько радовалась. Кайзера Вильгельма II вполне устраивало, что Россия завязла в дальневосточных делах, уйдя таким образом из Европы, поэтому все его сочувствие России носило показной характер.

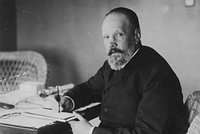

Игорь Лукоянов

Фото: СПбИИ РАН

На самом деле у России тогда имелся настоящий весомый союзник — Франция. Сближение с ней началось еще в 1880-е годы, а в 1893 году был заключен русско-французский военный союз. Правда, он не носил всеобъемлющего характера, а распространялся только на Европу. Во время Русско-японской войны Франция поддерживала Россию, хотя ее помощь не была решающей или принципиально важной.

Поэтому никакой международной изоляции нашей страны не было. В сущности, в 1904 году Россия столкнулась с двумя альянсами — японо-английским и японо-американским.

Из-за чего?

Все эти страны не устраивала чересчур лихая российская политика в Маньчжурии. Из всех великих держав, участвовавших в подавлении боксерского восстания в Китае в 1900 году, только Россия, вопреки взятым на себя в 1902 году обязательствам, не вывела свои войска с китайской территории и фактически оккупировала Маньчжурию. Это вызвало недовольство многих стран, но особенно Японии, США и Великобритании. Они хотели видеть Маньчжурию, как и весь Китай, открытой для своего экономического проникновения территорией.

В Петербурге долго не знали, что делать с оккупированной Маньчжурией, по этому вопросу шли ожесточенные споры между различными группировками

Министр финансов Сергей Витте выступал за сохранение дружественных отношений с Китаем и за приоритет экономической экспансии в регионе, поэтому настаивал на выводе российских войск из Маньчжурии. Военный министр генерал Алексей Куропаткин занимал простую и ясную позицию: земля, на которую хоть раз ступила нога русского солдата, должна оставаться за Россией. По его мнению, которое в Петербурге многие разделяли, любая сфера влияния России должна была подкрепляться русским штыком.

Русский плакат 1904 года «Посидим у моря, подождем погоды!..» В левой части плаката — Дядя Сэм (с трубкой) и Джон Булль (персонификации образов США и Великобритании соответственно), стоящие за спиной японского императора и натравливающие его на забайкальского казака, охраняющего русские укрепления в Маньчжурии. За ногой Джона Булля прячется китайский император

Фото: Pictures From History / Universal Images Group / Getty Images

В результате в период с подавления боксерского восстания до начала Русско-японской войны в Маньчжурии сложилась крайне неприятная и тяжелая ситуация двоевластия. С одной стороны, там находились российские войска, проживали подданные российского императора и функционировала российская военная администрация, но они не могли и не имели права управлять местным китайским населением. С другой стороны, у представителей китайских властей в Маньчжурии отсутствовали реальная сила и рычаги управления.

Лакомый кусок

Существовали ли в это время планы аннексии Маньчжурии и создания на ее территории Желтороссии?

Проект создания Желтороссии — это несколько преувеличенная история. До реальных официальных планов присоединения всей Маньчжурии к России дело не дошло. Но когда русские войска заняли Маньчжурию, то действительно встал вопрос, зачем оттуда уходить.

Куропаткин выдвинул свой проект, основанный на предыдущих предложениях других людей. Он предусматривал аннексию только Северной Маньчжурии — той ее части, которая как бы отрезалась КВЖД. Но некоторые деятели в Петербурге предлагали и более широкие планы разной степени сомнительности.

Железнодорожная магистраль, проходившая по территории Маньчжурии и соединявшая Читу с Владивостоком и Порт-Артуром, построена в 1897-1903 годах как южная ветка Транссибирской магистрали. С момента своего возведения КВЖД принадлежала Российской империи и обслуживалась ее подданными. Строительство КВЖД и намерения Японии захватить Внутреннюю Маньчжурию стали одной из главных причин войны с Японией в 1904 году.

Поражение России в войне с Японией сказалось и на дальнейших перспективах КВЖД. По условиям Портсмутского мирного договора большая часть южной ветви КВЖД (участок от Чанчуня на юг), оказавшаяся на оккупированной японцами территории, была передана Японии, образовав Южно-Маньчжурскую железную дорогу (ЮМЖД). Это положило конец планам правительства Российской империи использовать КВЖД для выхода на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, но в то же время благотворно повлияло на возобновление строительства Амурской железной дороги (участок Транссибирской магистрали от Читы до Владивостока по российской территории, вдоль Амура и границы с Китаем).

В марте 1920 года, когда в России шла Гражданская война, китайские войска под командованием майора Ло Бина полностью оккупировали полосу отчуждения КВЖД, а в сентябре власти Китая отменили право экстерриториальности для подданных Российской империи, после чего полоса отчуждения КВЖД была преобразована в отдельную административную единицу Китайской Республики — Особый район Восточных провинций.

В мае 1924 года СССР и Китайская республика подписали «Соглашение об общих принципах для урегулирования вопросов между Союзом ССР и Китайской республикой», по которому между двумя странами были восстановлены дипломатические отношения, а правительство СССР отказалось от «специальных прав и привилегий», после чего были ликвидированы российские концессии в Харбине, Тяньцзине и Ханькоу при обязательстве китайского правительства не передавать эти права и привилегии третьей державе. КВЖД оставалась под управлением и обслуживанием советской стороны, но объявлялась исключительно коммерческим предприятием.

В июле 1929 года китайские войска захватили КВЖД, арестовали свыше 200 советских служащих дороги, а несколько десятков из них депортировали в СССР, после чего СССР разорвал дипломатические отношения с Китаем. После советско-китайского вооруженного конфликта в декабре 1929 года, согласно Хабаровскому протоколу, на КВЖД был восстановлен статус-кво в соответствии с Пекинским и Мукденским договорами.

23 марта 1935 года СССР подписал с частично признанным марионеточным прояпонским государством Маньчжоу-Го, провозглашенным во время японской интервенции в Китай в 1931-1932 годов, соглашение о продаже КВЖД. После Маньчжурской операции Красной армии в 1945 году железная дорога перешла в совместное советско-китайское управление. 31 декабря 1952 года СССР подписал соглашение о безвозмездной передаче КВЖД социалистическому Китаю, окончательно этот процесс был завершен в 1953 году.

Этот вопрос обсуждали в печати, о нем дискутировали в салонах, но не более того. Все-таки во властных кругах Российской империи понимали, что, проглотив такой огромный кусок чужой земли, можно и подавиться. И это останавливало от реальных шагов в сторону реализации такой авантюры.

Раздел Китая европейскими державами и Японией. Карикатура 1890-х годов. В нижнем ряду (слева направо): британская королева Виктория, германский кайзер Вильгельм II, российский император Николай II, справа от его плеча символ Франции Марианна, крайний справа японский император Муцухито (Мэйдзи)

Изображение: Wikipedia

Кроме того, в ту эпоху взять и отобрать часть территории у соседнего государства было не так-то просто. Почему так долго просуществовала Османская империя? Потому что Россия и европейские державы долго не могли договориться, как ее полюбовно разделить.

Что касается Китая, то речи о его территориальном разделе между великими державами никогда не шло. Все соглашения, навязываемые пекинскому правительству, предусматривали не аннексию каких-то частей его территории, а их долгосрочную аренду либо концессии и доступ на китайский рынок. В тогдашнем Китае великими державами вырабатывалась модель экономической экспансии.

До и после Цусимы

Как я понял из вашей книги «Не отстать от держав…», прощупывание почвы для мирных переговоров России и Японии началось еще летом 1904 года, в начальный период войны, но обе стороны оказались к этому не готовы.

В книге обо всем этом подробно рассказывается. Я лишь отмечу, что Япония задумалась о будущем мире сразу после нападения на Россию, так как рассчитывала на полный разгром русской армии в одном-двух сражениях. Затяжная война была не по силам японской экономике, поэтому в Японии свои основные требования к России сформировали еще летом 1904 года. С небольшими вариациями именно они и были предъявлены в Портсмуте спустя год.

В России нападение Японии встретили с удивлением и негодованием, а затем и с недоумением: почему зарвавшихся японцев до сих пор не разбили? Первое время после начала боевых действий за немедленное прекращение войны из влиятельных фигур выступал разве что Сергей Витте, который до свой отставки в 1903 году из-за интриг противостоящей ему «безобразовской клики» во многом формировал российскую политику на Дальнем Востоке.

Условное название придворной группировки, которая оказывала в начале ХХ века значительное влияние на внешнюю политику России, минуя официальные правительственные структуры. Лидером группировки был А.М. Безобразов, который в 1896 году предложил план мирного завоевания Маньчжурии и Кореи посредством коммерческих предприятий, поставив тем самым заслон притязаниям Японии на эти территории.

Идеи Безобразова нашли поддержку в высших эшелонах государственной власти, в том числе у императора Николая II, а также у В.К. Плеве, государственного секретаря (1894-1902) и министра внутренних дел (1902-1904).

Вокруг Безобразова к началу 1898 года объединились великий князь Александр Михайлович, контр-адмирал А.М. Абаза, крупные помещики Н.П. Балашов, М.В. Родзянко, князь И.И. Воронцов, граф Ф.Ф. Сумароков-Эльстон (отец князя Феликса Юсупова, одного из убийц Григория Распутина в 1916 году), В.К. Плеве с целью организации акционерного общества по эксплуатации естественных богатств Кореи и Маньчжурии.

На ссуду из личных средств царской семьи в 1901 году было создано «Русское лесопромышленное товарищество» на реке Ялу, потерпевшее к 1903 году финансовый крах. В то же время влияние «безобразовской клики» при дворе достигло максимума, она выступала за авантюристический агрессивный курс на Дальнем Востоке, захват Маньчжурии, Кореи и за войну с Японией.

В мае 1903 года А.М. Безобразов получил звание статс-секретаря. Под давлением «безобразовской клики» ее противник С.Ю. Витте в августе 1903 года был уволен с поста министра финансов, в июле 1903 года были учреждены наместничество на Дальнем Востоке, а в сентябре 1903 года — Особый комитет по делам Дальнего Востока.

Результатом действий «безобразовской клики» стало резкое обострение отношений с Японией, которая развязала войну с Россией, не дожидаясь усиления ее позиций на Дальнем Востоке. Поражение в Русско-японской войне 1904-1905 годов обусловило окончательный распад «безобразовской клики».

Летом 1904 года Витте пытался установить через посредников в Европе контакты с японскими представителями для ведения мирных переговоров. Но японцы от них отказались, поскольку в то время у Витте отсутствовали какие-либо официальные полномочия.

Плакат В.В. Несслера «Вася флотский». 1904 год

Вплоть до падения Порт-Артура 2 января 1905 года в России доминировали шапкозакидательские настроения. Мукденская битва в феврале-марте 1905 года была последним крупным сухопутным сражением Русско-японской войны. Она, как почти все прочие сражения этой войны, закончилась неудачей для русской армии, которой в очередной раз пришлось отступить.

Нельзя сказать, что генерал Куропаткин проиграл все сражения, но при этом ни одного и не выиграл. В его оправдание можно сказать, что еще до конфликта с Японией в своих записках он предупреждал, что будущая война станет тяжелой, длительной и кровопролитной.

Именно цусимская катастрофа стала тем рубежом, после которого в Петербурге осознали, что пора заканчивать войну и договариваться с японцами?

В целом да. Чем хуже обстояли дела на фронте, тем больше в Петербурге склонялись к мнению о необходимости завершения войны. После гибели в Цусимском сражении Второй Тихоокеанской эскадры под командованием адмирала Зиновия Рожественского во властных кругах Российской империи такие настроения стали доминирующими.

Пришло понимание, что войну надо срочно прекращать, иначе неизвестно, чем она закончится

Причем в Петербурге осознавали, что чем тяжелее будет положение российских войск в Маньчжурии, тем жестче станут условия мира со стороны Японии.

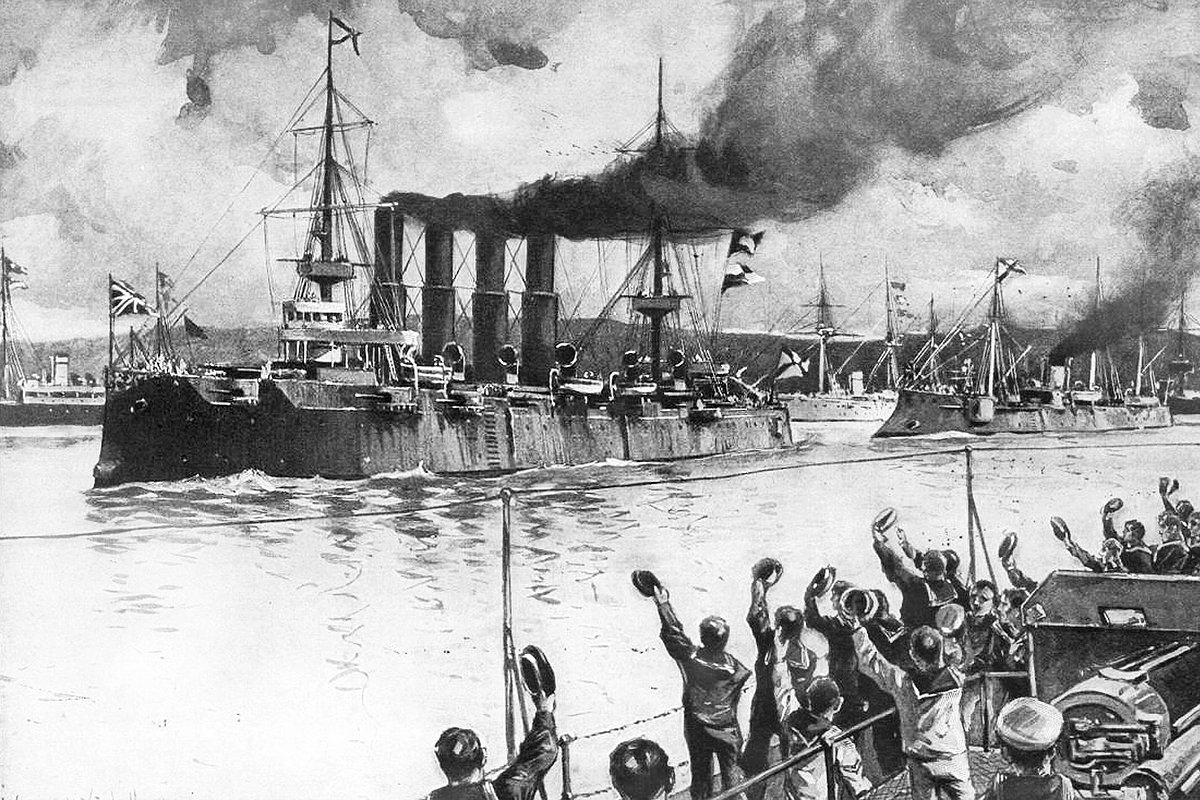

Русский крейсер «Варяг» тонет вблизи корейского города Чемульпо, февраль 1904 года

Изображение: Ann Ronan Pictures / Print Collector / Getty Images

Вопрос войны и мира

Почему после поражения в Цусимском сражении в правящих кругах Российской империи возникли планы созыва Земского собора?

Очень просто — чтобы снять ответственность с Николая II за предстоящее решение о войне и мире, которое в любом случае будет непопулярным. Ведь перед Россией стоял трудный выбор. Если и дальше продолжать войну, то за счет какого ресурса? Если войну прекращать, то как это отразится на престиже верховной власти и на стабильности государства, где уже постепенно разгоралась революция?

Разговоры о необходимости созыва всероссийского собрания народных представителей как некоего совещательного органа возобновились в обществе еще зимой, после Кровавого воскресенья. А тут представился удачный повод выпустить пар общественного недовольства и занять депутатов решением неудобного для верховной власти вопроса. Проект спешного созыва Земского собора обсуждался в верхах примерно две-три недели после Цусимы.

Но потом от этой идеи отказались. Ее главный инициатор, генерал Александр Киреев, во время аудиенции у Николая II, на которой присутствовала императрица Александра Федоровна, не смог ответить на главный вопрос: есть ли гарантия, что Земский собор не выйдет из-под контроля и не объявит себя Учредительным собранием, как это случилось во Франции в 1789 году?

Вскоре после Цусимы Николай II принял в Петергофе делегацию от земского и городского съездов (6 июня), призывавшую его к реформам. Царь их слушал и обещал. 20 июня он встретился с представителями курского дворянства, убеждавших его не идти на поводу у смутьянов и сохранить в незыблемости основы самодержавия. С ними император тоже согласился.

Но решающим для Николая II стало мнение предводителей московского и петербургского дворянства князя Петра Трубецкого и графа Василия Гудовича, выступивших перед монархом 18 июня от имени губернских предводителей с настоятельной просьбой об учреждении в России народного представительства.

На этом Николай II сломался и распорядился начать подготовку к созыву всероссийского законосовещательного собрания. Это уже был не кратковременный Земский собор для решения только вопроса о войне и мире, а постоянно действующая Государственная дума с более широкими полномочиями.

Разработке соответствующего законодательства предшествовала длительная командировка сенатора Владимира Трепова по европейским столицам. Он внимательно изучал европейские парламентские учреждения, особенно в Германии и Австро-Венгрии, на предмет применения их опыта в России. Дальше был утвержденный 6 августа проект Булыгинской думы, а потом и Манифест 17 октября 1905 года.

Похороны погибших русских солдат близ сопки Высокой после отражения очередной японской попытки штурма осажденного Порт-Артура, ноябрь 1904 года

Фото: The Library of Congress

Цусима №1

Кстати, это правда, что еще в 1861 году русский флот мог закрепиться на Цусиме, которая тогда имела шанс перейти под контроль России? Видимо, нашей стране с этим злосчастным островом фатально не везло.

О цусимском инциденте 1861 года существует уже немалая литература, в том числе и моя недавно опубликованная статья. Если говорить вкратце, то это событие стало отдаленным отголоском Крымской войны.

Российская империя тогда потерпела сокрушительное и унизительное поражение. Венская система международных отношений, основанная на антиреволюционном альянсе европейских монархов, де-факто развалилась. Вместо нее вплоть до Первой мировой войны в Европе установилась система противостоящих коалиций.

Если до Крымской войны Николай I считал, что его голос в Европе решающий, то пришедший ему на смену Александр II так полагать уже не мог. Одним из следствий этого стал возросший интерес Петербурга к делам Дальнего Востока, где в то время действовали талантливые и энергичные государственные деятели — Николай Муравьев-Амурский, а затем Николай Игнатьев.

Первый угрозами и увещеваниями заставил китайцев подписать Айгунский договор 1858 года, а второй, умело используя роль посредника во время второй опиумной войны между Китаем с Англией и Францией, сумел заключить Пекинский договор 1860 года, подтвердившим переход Приморья под суверенитет России.

Воодушевленный их успехами, адъютант великого князя Константина Николаевича, а позднее контр-адмирал Иван Лихачев после занятия залива Посьета и основания Владивостока в 1860 году выдвинул идею о создании на Цусиме незамерзающего порта и угольной станции для русского флота. Остров имеет важное стратегическое положение, так как контроль над ним означает контроль над проливом между Японией и Кореей.

Лихачев и отправленный им на Цусиму командир корвета «Посадник» лейтенант Николай Бирилев, не искушенные в дипломатии, пытались действовать в отношении Японии теми же методами, что Муравьев и Игнатьев в Китае. Не получилось.

Япония подняла международный скандал, привлекла Англию. Петербург, опасаясь осложнений на дальневосточной окраине, объявил действия Лихачева и Бирилева их личной инициативой. Кроме того, цусимская авантюра 1861 года негативно сказалась на дальнейшем развитии российско-японских отношений, породив у японцев недоверие к нашей стране.

Президент США Теодор Рузвельт (в центре) вместе с главами российской и японской делегаций Сергеем Витте и Комура Дзютаро перед началом Портсмутской мирной конференции. США, штат Нью-Гэмпшир, август 1905 года

Фото: Hulton Archive / Getty Images

Заокеанский миротворец

Кто был инициатором начала мирных переговоров между Россией и Японией?

Американский президент Теодор Рузвельт. В начале июня 1905 года германский кайзер Вильгельм II написал Николаю II письмо с советом принять посредничество США. Когда из Берлина сообщили об этом в Вашингтон, недавно назначенный посол США в России Джордж Мейер добился аудиенции у царя, во время которой Николай II скрепя сердце согласился на мирную инициативу Рузвельта.

Но Россия сразу поставила американцам условие, что не желает никаких переговоров до тех пор, пока Япония не объявит о своей готовности к ним.

В Петербурге боялись создать впечатление, что это Россия просит мира

Вскоре Рузвельт направил Николаю II официальное предложение о посредничестве в мирных переговорах. После этого началась подготовка к мирной конференции.

Япония была больше заинтересована в скорейшем окончании войны, чем Россия. После падения Порт-Артура 2 января 1905 года она не видела смысла в продолжении войны, поскольку достигла почти всех своих целей. Но японцы никак не могли победить русскую армию в Маньчжурии, которая хоть и постоянно отступала, но не позволяла себя разгромить.

К тому же мобилизационный ресурс Российской империи был намного больше, чем у Японии. Человеческие и финансовые резервы Японии неумолимо истощались, поэтому в правящих кругах империи быстро осознали, что дальнейшее продолжение войны с Россией может привести к непредсказуемым последствиям. Японцам надо было скорее зафиксировать успех своего оружия.

Японцы ведут пленных русских солдат на перевязочный пункт, лето 1904 года

Фото: ullstein bild / ullstein bild / Getty Images

Почему именно США стали посредником?

Так сложилось само собой. Франция была союзником России, поэтому она сразу исключалась. Англия была союзником Японии, к тому же имела плохие отношения с Россией, особенно после Гулльского инцидента. Обращение к Германии было невозможно из-за русско-французского альянса.

В итоге роль посредника досталась США. В Японии американцев считали своими союзниками, а Россия надеялась на их нейтралитет. Хотя в Петербурге, конечно, понимали, что симпатии Рузвельта будут на стороне японцев и он станет им подыгрывать.

Почему мирная конференция состоялась в американском Портсмуте, а не в Гааге, как первоначально настаивала Россия?

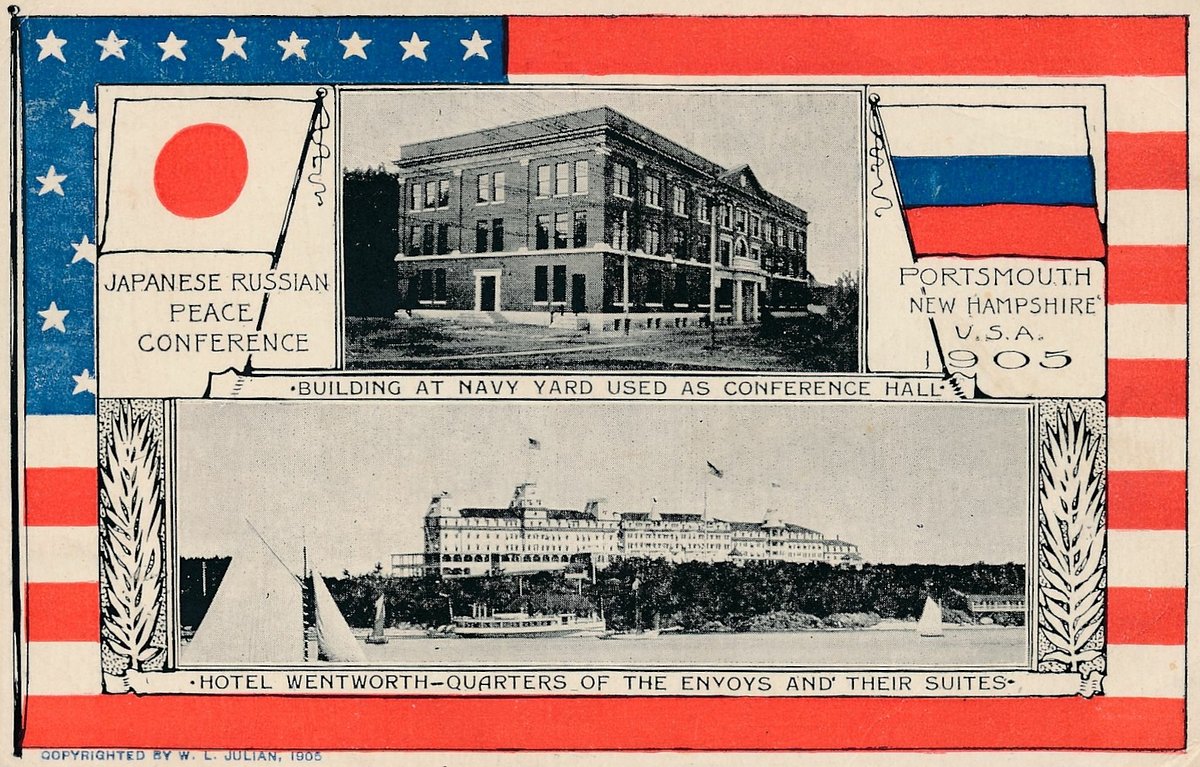

Выбор места не имел принципиального значения. Но в Гааге для русской делегации был более привычный и приемлемый климат, да и ехать гораздо ближе. Японцам было психологически проще вести переговоры на американской территории, вдали от европейских столиц. В результате выбор пал на небольшой прибрежный городок Портсмут в штате Нью-Гэмпшир, где в августе не так жарко, как, например, в Нью-Йорке.

В своей книге вы цитируете признание тогдашнего американского президента Теодора Рузвельта о заинтересованности США в том, «чтобы война между Россией и Японией затянулась, чтобы обе державы как можно больше истощились и чтобы по заключении мира не были устранены их пограничные трения».

Совершенно верно.

Ваши коллеги же указывают, что Рузвельту «требовался мир любой ценой, поскольку провал Портсмутской конференции наносил удар по его престижу как посредника». Чего на самом деле хотел президент США? Нобелевской премии мира, которую он в итоге получил за Портсмутский мир, став первым американцем, удостоенным этой награды?

Я полагаю, что о Нобелевской премии Рузвельт думал в последнюю очередь, если вообще думал. Американский президент понимал, что роль посредника — это очень ответственная миссия.

«Японо-русская мирная конференция. Портсмут, Нью-Гэмпшир, США, 1905» — американская открытка с изображением зданий, где проживали и вели переговоры русская и японская делегации

Фото: Rykoff Collection / Corbis / Getty Images

Если бы переговоры завершились неудачей, то США рисковали нанести ущерб своему международному престижу. Это было бы нежелательно, но не катастрофично.

«Мир любой ценой» — это не был лозунг Рузвельта

Но в случае успеха своей посреднической миссии американский президент рассчитывал получить значительные международные дивиденды, и после Портсмута он в этом весьма преуспел.

Миф о сговоре англосаксов

Насколько обоснованно часто встречаемое у нас суждение, что посредническая миссия США и Портсмутский мир стали результатом англо-американского сговора против России в 1905 году?

В отечественной исторической литературе — как в позднесталинской, так и в нынешней — есть тенденция преувеличивать значение США и Англии во всех делах, связанных с Русско-японской войной. На самом деле ситуация была сложной и неоднозначной.

Конечно, в течение второй половины XIX века и в начале XX века влияние США в международных отношениях постепенно возрастало. Но вплоть до Первой мировой войны Соединенные Штаты, руководствуясь политикой изоляционизма, не стремились распространять свое влияние дальше американского континента.

Поэтому идеологическая конструкция, что США вместе с Англией якобы продиктовали России и Японии условия Портсмутского мирного договора, не имеет под собой никакого фактического основания. К тому же никакого англо-американского альянса тогда еще не было. Он сложился на излете Первой мировой войны, когда США вступили в Антанту, и окончательно оформился после ее окончания, когда американцы предложили план Дауэса. Именно тогда США втянулись в европейские дела, чего раньше никогда не было.

Возвращаясь к Портстмутскому мирному договору, хочу подчеркнуть, что Россия и Япония были самостоятельными государствами, а не марионетками других великих держав. Это подтверждает и частично опубликованная переписка с Лондоном тогдашнего британского посла в Петербурге Чарльза Хардинга.

Из нее следует, что никаких попыток давления на Россию англичане не предпринимали, да у них и шансов таких не было. У России и Японии имелись собственные резоны для скорейшего прекращения войны, и никакое чужое давление не могло заставить их действовать вразрез со своими национальными интересами.

На самом деле США и Англия не были заинтересованы в чрезмерном ослаблении России. Зачем? Чтобы ее место заняла Япония? Чтобы российская оккупация Маньчжурии сменилась японской?

В Лондоне опасались, что полный разгром России на Дальнем Востоке обозлит ее и подтолкнет в объятия Германии, которая вела себя все наглее и агрессивнее. К тому же англичане хорошо помнили, что временный уход России из Европы после Крымской войны нарушил сложившийся ранее баланс сил и в итоге имел неоднозначные последствия.

Заседание делегаций во время Портсмутской мирной конференции. Русская делегация (дальняя сторона стола, слева направо) — Иван Коростовец, Константин Набоков, Сергей Витте, барон Роман Розен и Георгий Плансон. Японская делегация (ближняя сторона стола) — Адати Минэитиро, Отиай Кэнтаро, Комура Дзютаро, Такахира Когоро и Сато Аймаро. США, штат Нью-Гэмпшир, 1905 год

Фото: P. F. Collier & Son / Wikimedia

Последний шанс Витте

Почему российскую делегацию на переговорах возглавил бывший министр путей сообщений и финансов Сергей Витте, а не какой-либо опытный кадровый дипломат вроде посла во Франции Александра Нелидова или посла в Италии Николая Муравьева?

Потому что Сергей Витте был единственным, кто этого по-настоящему хотел. Возможно, он не только мечтал о лаврах миротворца, но и надеялся таким образом вернуться во власть. Николай II это понимал и долго противился назначению Витте.

И только оказавшись в безвыходной ситуации после отказа Нелидова и Муравьева, царь внял уговорам министра иностранных дел графа Владимира Ламсдорфа, принял Сергея Юльевича и повелел ему собираться в Портсмут.

Кстати, вскоре чаяния Витте сбылись в полной мере: после Манифеста 17 октября 1905 года он возглавил объединенное правительство и стал первым в истории России премьер-министром.

Что касается Нелидова и Муравьева, то они оба прекрасно отдавали себе отчет, что провал переговоров или неудачный для России мир станут бесславным концом их дипломатической карьеры. Никто из них не желал в этой ситуации оказаться крайним.

К тому же Нелидов всю жизнь прослужил в Европе и в Константинополе и не знал специфики Дальнего Востока. А Муравьев незадолго до этого перенес серьезную болезнь и к тому же не был кадровым дипломатом — до назначения послом в Италии он девять лет занимал пост министра юстиции.

Поскольку Витте был известен как ярый противник войны и всей предшествующей ей агрессивной российской политики на Дальнем Востоке, то на дипломатическом языке его назначение означало, что Россия искренне стремилась завершить войну.

Почему на время ведения переговоров в Портсмуте между Россией и Японией не объявлялось перемирие?

Японцы были категорически против. Они опасались, что Россия станет намеренно затягивать переговоры, чтобы за это время подтянуть резервы для своих войск в Маньчжурии.

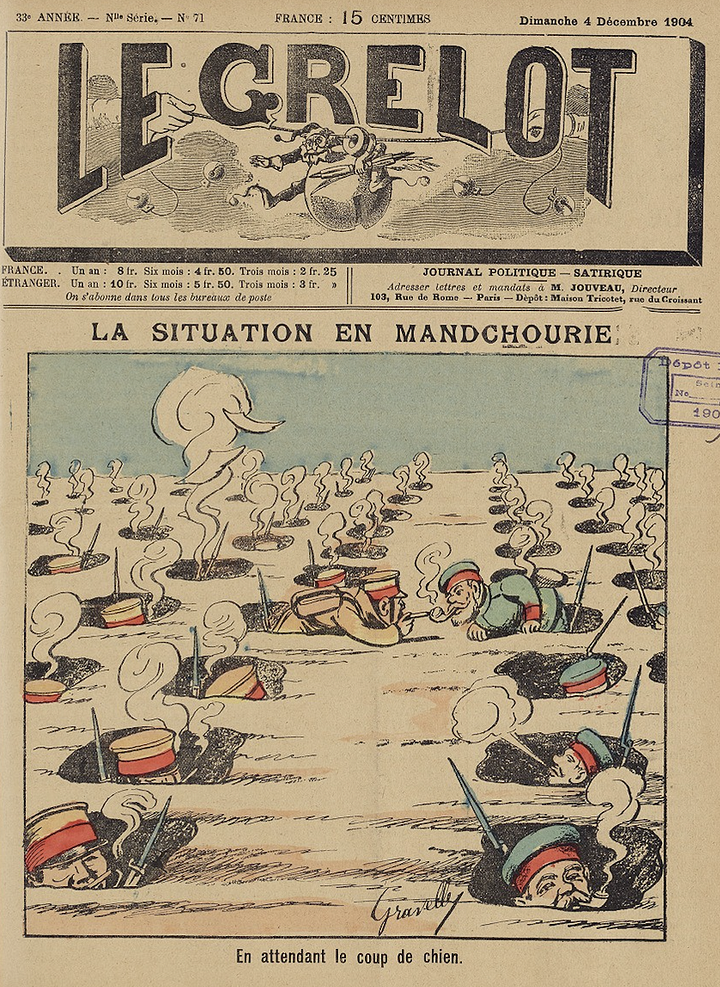

Подпись по-французски: «Ситуация в Маньчжурии. В ожидании выстрела неприятеля»

Фото: Журнал Le Grelot, 4 декабря 1904 года

Но активные боевые действия на фронте во время Портсмутской мирной конференции практически не велись, за исключением позиционных вялотекущих перестрелок на отдельных участках.

Сахалинские авантюры

Повлиял ли как-либо на ход дипломатических баталий в Портсмуте захват Сахалина японцами в июле 1905 года?

Говоря современным языком, Сахалин считался международно признанной территорией Российской империей, а его захват в преддверии Портсмутской мирной конференции был обусловлен стремлением японцев улучшить свои переговорные позиции. Но на ходе переговоров это почти никак не отразилось.

Почему незадолго до этого в правящих кругах России всерьез размышляли о продаже Сахалина американцам или передаче его в концессию, лишь бы он не достался японцам? Иными словами, почему при Николае II намеревались поступить с Сахалином так же, как удалось Александру II с Аляской в 1867 году или как не получилось у Ленина с Камчаткой в 1920 году?

В Петербурге с самого начала войны опасались японского вторжения на Сахалин, который защищать было некем и нечем. Поэтому в марте 1905 года бывший военный агент России в Корее полковник Александр Нечволодов выдвинул идею: передать остров в долгосрочную аренду предпринимателям — русскому и американцу (тоже русскому по происхождению).

Согласно замыслу, эти бизнесмены в секретном порядке обязывались по первому же требованию российских властей вернуть им свои права на Сахалин.

Но ключевые министры российского правительства эту авантюрную затею не восприняли серьезно, ведь в случае захвата Сахалина японцами никто не мог гарантировать концессионерам соблюдения их имущественных прав. Рассчитывать в таком случае на то, что в это вмешается американское правительство, было бы наивно и глупо.

Аналогичным по нелепости являлся и другой прожект: продать Сахалин США. Зачем американцам в 1905 году понадобилось бы покупать какой-то далекий остров, не обещавший быстрой прибыли, тем более что на него уже претендовала Япония?

Имиджевая коммуникация Витте

Насколько успешной была пиар-стратегия Витте в США для завоевания симпатий американского общественного мнения?

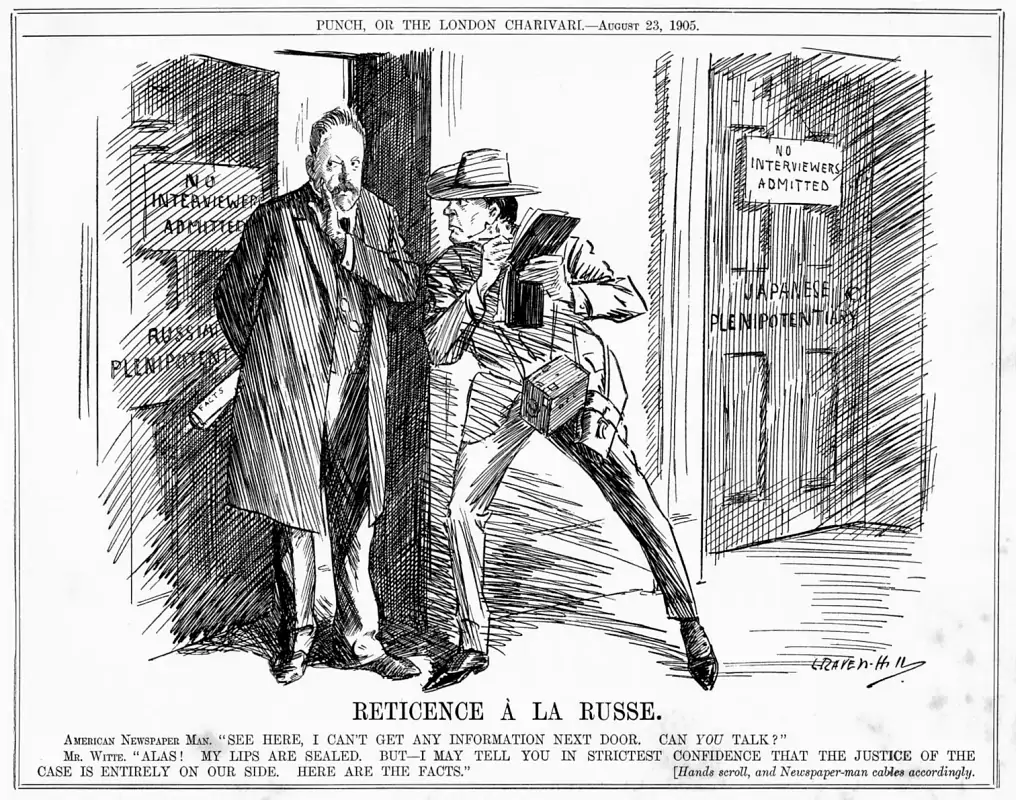

Идею борьбы за американское общественное мнение Витте подсказал американский посол в Париже Роберт Мак-Кормик. Перед отплытием в США Витте побывал в Германии и во Франции, но еще до убытия из России дал интервью американскому агентству The Associated Press под заголовком «За мир, но не любой ценой».

Подпись «Скрытность по-русски. Американский газетчик: "Видите ли, я не могу получить информацию из соседней двери. Вы можете поговорить?" Витте: "Увы! Мой рот на замке, но я могу сказать вам по секрету, что справедливость в этом деле полностью на нашей стороне. Вот факты"». Надпись на дверях глав русской и японской делегаций: «Никаких интервью»

Карикатура из британского сатирического журнала Punch, 23 августа 1905 года

В интервью Сергей Юльевич заявил, что не намерен подписывать договор, несовместимый с достоинством России. Для себя он решил в Портсмуте «ничем не показывать, что Россия желает мира» и «держать себя так, как подобает <…> представителю величайшей империи, у которой приключилась маленькая неприятность».

Кампанию для привлечения на свою сторону американского общественного мнения, чтобы преодолеть сложившийся за океаном негативный образ России как автократии, Витте действительно хорошо продумал. Он вел себя максимально дружелюбно и демократично, раздавал многочисленные интервью американским журналистам и посетил Нью-Йоркскую биржу.

Сергей Юльевич дважды встречался с американскими банкирами, которые давали деньги Японии (в частности, с Джоном Пирпонтом Морганом и Якобом Шиффом). Ему удалось произвести на них благоприятное впечатление, однако кредитов России это не принесло. Сергей Витте убеждал своих собеседников, что будущая Государственная дума непременно смягчит положение еврейского населения в Российской империи.

Однако современный американский историк Юджин Трани скептически оценил результаты такого поведения представителя России. Он считает, что существенно изменить отношение общественного мнения и прессы США к России Витте, вопреки всем усилиям, не удалось — в основном именно из-за еврейского вопроса.

Повлияла ли на позицию США отмена Россией ввозных пошлин на американскую продукцию накануне мирных переговоров в Портсмуте?

На президента Рузвельта такой жест произвел благоприятное впечатление. Он воспринял его как сигнал, что Россия действительно настроена на мир.

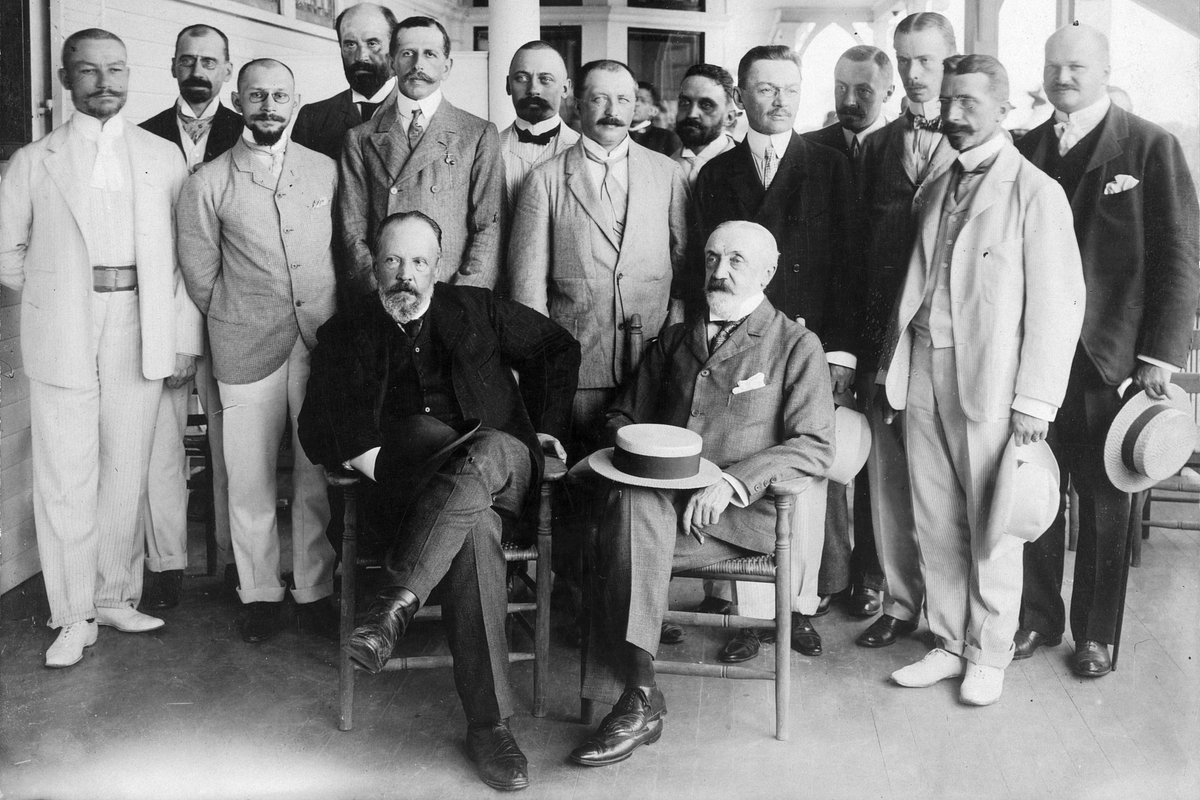

Участники русско-японских переговоров после подписания Портсмутского мирного договора. США, штат Нью-Гэмпшир, 1905 год

Фото: W.G.C. Kimball, Fotograf aus Concord / New Hampshire / Wikimedia

Но принципиального значения для американского восприятия России это не имело. К тому же торговый оборот между странами был незначительным, и до 1917 года американский капитал в России практически отсутствовал.

Послевоенное примирение

Вы отмечали, что «Витте был готов уступить японцам почти во всех спорных пунктах». Чем была вызвана такая позиция? Ведь не был же Сергей Юльевич отъявленным русофобом и пораженцем, каким его изображали политические недруги.

Дело тут не в русофобии — в ней, кстати, Витте и не обвиняли. Просто Витте опасался срыва мирных переговоров. Ведь он не знал в точности, какие требования выдвинут японцы. Готовясь к поездке в Портсмут, Сергей Юльевич надеялся, что главой японской делегации назначат хорошо знакомого ему Хиробуми Ито, известного своей примиренческой позицией. Но так получилось, что вместо него от Японии в Портсмут отправился министр иностранных дел Дзютаро Комура, сторонник жесткой линии в отношении России.

В Портсмуте Витте не раз впадал в панику и переживал, что чрезмерно твердая линия Николая II приведет к срыву переговоров. Глава русской делегации был готов ради мира и Сахалин отдать японцам, и на выплату контрибуции согласиться

Витте опасался, что дальнейшее продолжение войны расшатает и без того зыбкую социально-политическую стабильность Российской империи и приведет ее к большой смуте. Для самого Сергея Юльевича срыв переговоров означал бы крах надежды вернуться во власть.

Почему Витте стремился заключить с Японией не только мирный, но даже союзный договор? Разве так бывает, чтобы недавние противники сразу стали союзниками?

В международных отношениях бывает всякое — и недавние союзники стремительно могут стать врагами, и бывшие враги быстро становятся друзьями. Витте, конечно, слишком торопился, но таким образом он хотел подкрепить мирный договор.

Суть любых мирных переговоров сводится к тому, чтобы прийти к приемлемому компромиссу. Это означает, что каждая сторона чувствует себя ущемленной, но в равной мере. Если так получается, то достигнутый мир будет прочным и надежным

Витте стремился поскорее подвести черту под войной, чтобы после нее у России и Японии не оставалось никаких претензий друг к другу. Его идея была очень проста: поскольку Россия на Дальнем Востоке еще очень слаба, то стратегическое партнерство с Японией после достижения статуса-кво усилит ее позиции в регионе.

Насколько эта идея была достижимой?

Вполне достижимой, но не так быстро, как хотел Витте. В начале переговоров Комура заявил, что Япония не нуждается в поддержке России. На то имелись две веские причины: сохранявшееся недоверие японцев к русским и только что пролонгированный договор с Англией. Но уже в конце 1905 года, спустя два-три месяца после подписания Портсмутского мирного договора, начался постепенный процесс русско-японского сближения.

Рисунок Патрика Клуна в нидерландской прессе «Заключение мирного договора между Россией и Японией в 1905 году». Сергей Витте (справа) и Комура Дзютаро пожимают друг другу руки, на заднем плане президент США Теодор Рузвельт наблюдает за ними в образе ангела мира

Фото: piemags / Legion-media

Этому способствовало то обстоятельство, что обе страны после завершения войны друг с другом неожиданно обнаружили общего неприятеля — Китай. Воспользовавшись результатами войны, в Пекине попытались вытеснить из Маньчжурии как русских, так и японцев.

Быстро выяснилось, что у России и Японии вокруг КВЖД и ЮМЖД много общих интересов — в частности, сохранение и укрепление контроля над этими магистралями. Иными словами, железнодорожный вопрос в Маньчжурии, подобно локомотиву, вытянул русско-японские отношения на новый уровень.

В январе 1906 года в Токио Комура признался бельгийскому посланнику, что для установления прочного мира с Россией его условия должны были выглядеть приемлемыми для обеих сторон, чтобы не исключить в будущем сближения двух стран. Наглядным результатом этого сближения стало то, что в годы Первой мировой войны Россия и Япония стали союзниками по Антанте, а в 1916 году даже заключили полноценный союзный договор. Но почву для всего этого подготовил Витте в Портсмуте.

Спектакль для американского посла

Вы указывали, что «относительно почетными условиями Портсмутского мира Россия была обязана прежде всего Николаю II, проявившему незаурядную для себя твердость духа и не поддавшемуся на уговоры и угрозы ни С. Ю. Витте, ни Т. Рузвельта, ни Вильгельма II».

Да, это редкий пример последовательного и решительного поведения Николая II.

Но есть версия, что в в последний день Портсмутской конференции под угрозой срыва переговоров японская делегация готова была отказаться и от требования контрибуции, и от всего Сахалина, но в последний момент дипломат Кикудзиро Исии каким-то образом узнал и сразу сообщил своему начальству, что американский посол в России Джордж Мейер угрозами и увещеваниями с трудом уговорил Николая II передать Японии южную часть острова. Насколько достоверна эта история с якобы ключевой ролью Кикудзиро Исии в успешном выходе из дипломатического тупика в Портсмуте?

Тут все предельно просто. Кикудзиро Исии сильно преувеличил свою роль в этой истории. Одновременно с мирной конференцией в Портсмуте по поручению президента Рузвельта американский посол Джордж Мейер вел в Петербурге переговоры с царем.

Джорж фон Ленгерке Мейер, посол США в Российской империи в 1905-1907 годах

Фото: Harris & Ewing / Wikimedia

Уговаривая Николая II пойти на уступки японцам, он запугивал его тем, что в противном случае Россия рискует потерять всю Восточную Сибирь, но должного впечатления этой угрозой не произвел. О результатах своих переговоров американский посол сразу докладывал в Вашингтон, а потом Рузвельт тут же сообщал в Токио все, что считал нужным.

Но в США не подозревали, что после начала Русско-японской войны в 1904 году и вплоть до 1906 года Россия тайно осуществляла дешифровку корреспонденции многих дипломатических миссий, находившихся в Петербурге.

Американский код оказался одним из самых простых для взлома

Генерал Михаил Коммисаров, который в это время руководил наблюдением за иностранными посольствами, в 1917 году на допросе в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства не без гордости сообщил, что российское правительство знало все директивы Рузвельта раньше, чем посол США в Петербурге. Самое интересное и важное из содержимого иностранной дипломатической переписки тут же докладывалось Николаю II.

Когда переговоры в Портсмуте в очередной раз зашли в тупик из-за российского отказа отдать Сахалин и выплатить контрибуцию, царь имел обстоятельный разговор с послом США. Отлично понимая, что он ему сейчас предложит, самодержец убедительно разыграл перед ним небольшой спектакль.

Сначала американскому послу пришлось выслушать монолог о том, что Россия никогда не уступит японцам ни пяди земли и не выплатит им ни одного рубля контрибуции. Николай II даже показал Мейеру телеграмму германского кайзера Вильгельма II, в которой тот уговаривал царя принять японские требования, и заявил, что никогда не поддастся на чье-либо давление.

Тем не менее российский император, демонстрируя желание мира и ценя посреднические усилия Рузвельта, согласился на компромисс. Вместо контрибуции он был готов уплатить Японии максимально щедрую компенсацию за содержание русских военнопленных и отдать ей не весь Сахалин, а только его южную часть, так как «она принадлежит России только 30 лет, а потому на нее можно смотреть как на Порт-Артур, а не как на исконную русскую территорию». Получив сообщение об этом от Мейера, Рузвельт понял, что его слабо завуалированная игра на стороне японцев не принесла успеха, и посоветовал им скорее заключить мир на этих условиях.

А Витте знал о содержании расшифрованной иностранной дипломатической переписки?

Когда он находился в России и готовился к мирным переговорам, то содержание наиболее важных посланий ему сообщал министр иностранных дел Владимир Ламсдорф, но в Портсмуте у Витте не было к ним доступа. Российское правительство, опасаясь утечек и неминуемого в таком случае грандиозного международного скандала, не решилось на передачу такой щекотливой информации на территорию США.

Раненые японские солдаты на пути в полевой госпиталь, 1905 год

Фото: Valerian Gribayedoff / ullstein bild / Getty Images

Успех или позор?

Генерал Александр Киреев, которого вы упоминали, считал, что явно завышенная сумма компенсации Японии за содержание русских военнопленных и уступка ей прав на рыбную ловлю вдоль побережья Восточной Сибири на самом деле была завуалированной формой контрибуции со стороны России.

В целом так оно и выглядело. Выплата контрибуции означала национальное унижение — Российская империя до этого никогда никому ничего не платила. Но если контрибуцию заменить на компенсацию, то это позволяло сохранить лицо. Это было частью того компромисса, на который согласился Николай II.

Отмечу лишь, что вопрос о разрешении японцам ловить рыбу в русских территориальных водах не был принципиальным. В любом случае наши рыбаки столько никогда не наловили бы, поэтому ни о каком ущербе в этом случае говорить не приходится.

Что любопытно, вскоре после окончания войны с Россией общественные настроения в Японии резко переменились в пользу нашей страны. Сразу после подписания Портсмутского мирного договора возмущенные националисты и прочие «патриоты» устроили в Токио и в других городах массовые беспорядки, протестуя против, как им казалось, слишком мягких для России условий мира. Но уже примерно с 1906 года общественное мнение перестроилось (не без влияния правительства) — все заметнее стали голоса за развитие сотрудничества с Россией.

Характерный пример: в 1907 году Японию посетил Иван Шипов —бывший министр финансов, участник переговоров в Портсмуте, и хотя его визит считался частным, русскому гостю оказали прием на высочайшем уровне — несмотря на болезнь, император Муцухито (Мэйдзи) принял его в своем дворце.

Спустя год, в 1908 году, в России с официальным визитом побывал президент ставшей уже японской ЮМЖД барон Симпэй Гото, с которым провели успешные переговоры российские министры. После этого Гото удостоился аудиенции у Николая II. Еще один красноречивый факт: когда в 1912 году умер японский император Муцухито, в русской печати отзывались об этом с большим сочувствием.

Можно ли считать заключение Портсмутского мира дипломатической победой России при ее военном поражении?

Решающего военного поражения России как такового не произошло — случались отдельные военные неудачи. Единственным ее крупным поражением в той войне стала гибель флота в Цусимском сражении. Но сухопутная армия не была разбита и сохранила боеспособность даже после сдачи Порт-Артура и отступления под Мукденом.

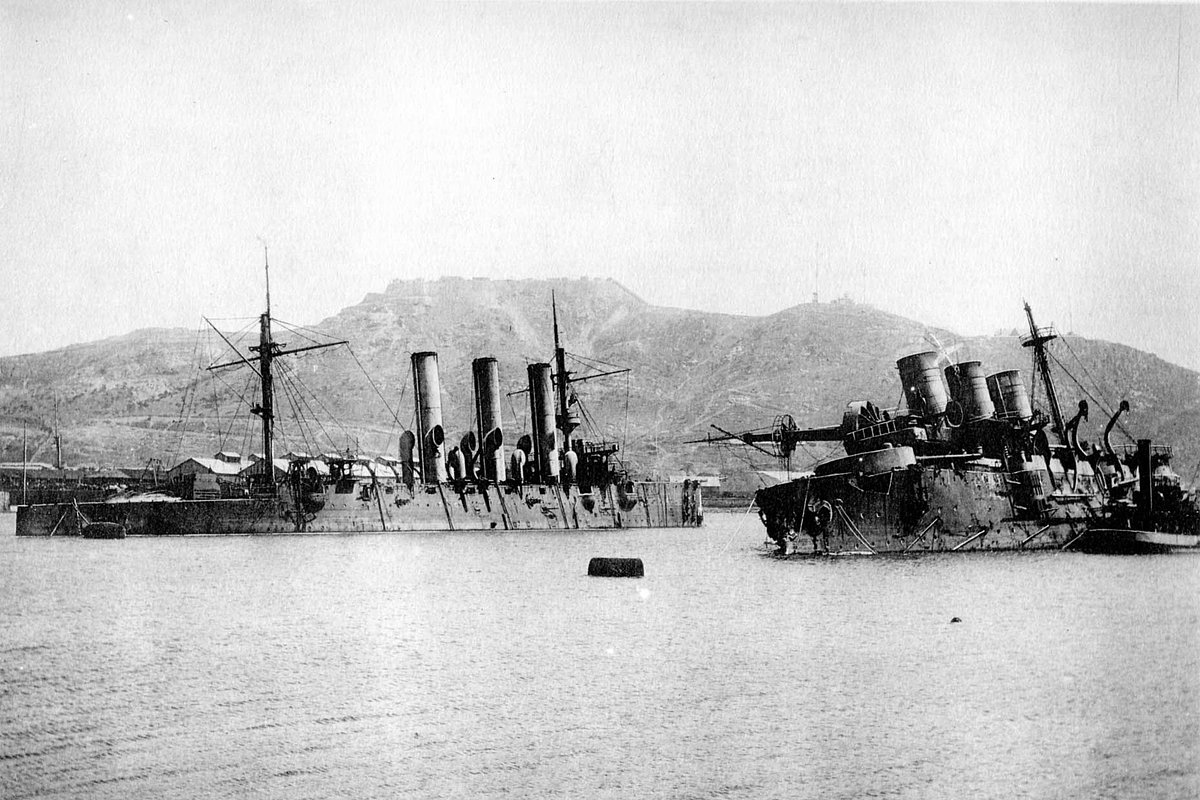

Броненосцы «Полтава» и «Паллада», затопленные после японских обстрелов в Порт-Артуре в декабре 1904 года

Фото: Imperial Japanese Navy General Staff / Wikimedia

Российская армия всегда имела одну особенность: в ней были отличные солдаты, хорошие офицеры и плохие генералы

Именно из-за некомпетентности высокопоставленных военачальников русские войска в Маньчжурии во время войны с Японией постоянно преследовали досадные неудачи.

Говорить о полноценной дипломатической победе России в 1905 году вряд ли уместно, но в тех обстоятельствах Портсмутский мирный договор вполне можно назвать большим успехом. Ни Японии, ни Соединенным Штатам не удалось навязать России свои условия мирного соглашения.

У японцев были три категории притязаний к России: минимальные (свобода действий в Корее, вывод российских войск из Маньчжурии, уступка Порт-Артура вместе с железной дорогой к нему); относительно важные (уплата контрибуции, получение Сахалина, передача интернированных в нейтральных портах российских судов и право рыбной ловли в прибрежных водах и реках России) и максимальные (ограничение военно-морских сил России на Дальнем Востоке и демилитаризация Владивостока). В Портсмуте они получили минимум и чуть-чуть больше.

Неважная альтернатива

Если бы переговоры в Портсмуте закончились провалом, могла ли Россия и дальше успешно продолжать войну с Японией, как утверждала «военная партия» в Петербурге?

Даже в случае неудачного исхода переговоров в Портсмуте Россия могла и продолжать военные действия на Дальнем Востоке, и нарастить армию за счет дополнительной мобилизации, и проводить активные наступательные операции на фронте. Но тут у России могли возникнуть две большие проблемы.

Во-первых, все военачальники хором убеждали Николая II в том, что еще немного — и победа будет за нами. Но у царя возникал резонный вопрос: сколько еще ждать? Во-вторых, российская экономика, особенно финансовая сфера, оказалась на грани краха.

Любая война — это очень дорогостоящее предприятие

Никто нашей стране в долг уже не давал. Те же союзники французы были готовы предоставить новый заем только под мир. Им, как и англичанам, было невыгодно затягивание войны на Дальнем Востоке — в Париже и Лондоне ждали возвращения России в Европу для баланса сил, в частности, для противостояния Германии.

Договор между Россией и Японией, завершивший Русско-японскую войну 1904-1905 годов. Подписан 23 августа (5 сентября) 1905 года в городе Портсмуте (США). С российской стороны договор подписали Сергей Витте и Роман Розен, с японской стороны — Комура Дзютаро и Такахира Когоро.

Согласно договору, Россия признавала Корею сферой японского влияния, уступала Японии арендные права на Ляодунский полуостров с Порт-Артуром и Дальним, часть Южно-Маньчжурской железной дороги от Порт-Артура до Куаньчэнцзы и соглашалась в статье 12 на заключение конвенции по рыбной ловле вдоль русских берегов Японского, Охотского и Берингова морей.

Россия уступала Японии юг Сахалина (от 50 параллели) и «все прилегающие к последней острова». Договор утратил силу после разгрома Японии во Второй мировой войне и ее капитуляции 2 сентября 1945 года.

Глава российской делегации Сергей Витте (сидит слева) и посол Российской империи в США барон Роман Розен (сидит справа) с другими членами российской делегации (среди них — Иван Коростовец, Георгий Плансон, Иван Шипов и князь Николай Кудашев) на мирных переговорах с Японией в Портсмуте. США, штат Нью-Гэмпшир, август 1905 года

Фото: Library of Congress / Wikimedia

Как в России отнеслись к Портсмутскому миру?

В обществе вздохнули с облегчением, потому что эта малопонятная и затянувшаяся война уже всем порядком опостылела. Что касается армии, то она, конечно, не была монолитна и в ней господствовали различные настроения. Многие русские военные болезненно восприняли известие о заключении Портсмутского мира. Они утверждали, что у них украли победу, которая была уже недалека.

Но на самом деле продолжение войны с Японией в условиях разгоравшейся революции и отсутствия возможностей для эффективной обороны Приморья и Сахалина со значительной долей вероятности могло обернуться еще более тяжелыми последствиями, о которых даже не хочется думать. После захвата Сахалина возникла реальная угроза Владивостоку, который после гибели Второй Тихоокеанской эскадры в цусимском бою оказался совершенно беззащитным.

Портсмутскую конференцию иногда называют зеркальным отражением Берлинского конгресса 1878 года, во многом нивелировавшего успехи русского оружия в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов. А тут случилось ровно наоборот.

Если отбросить некоторые детали, так оно и есть.

Долгое эхо Портсмута

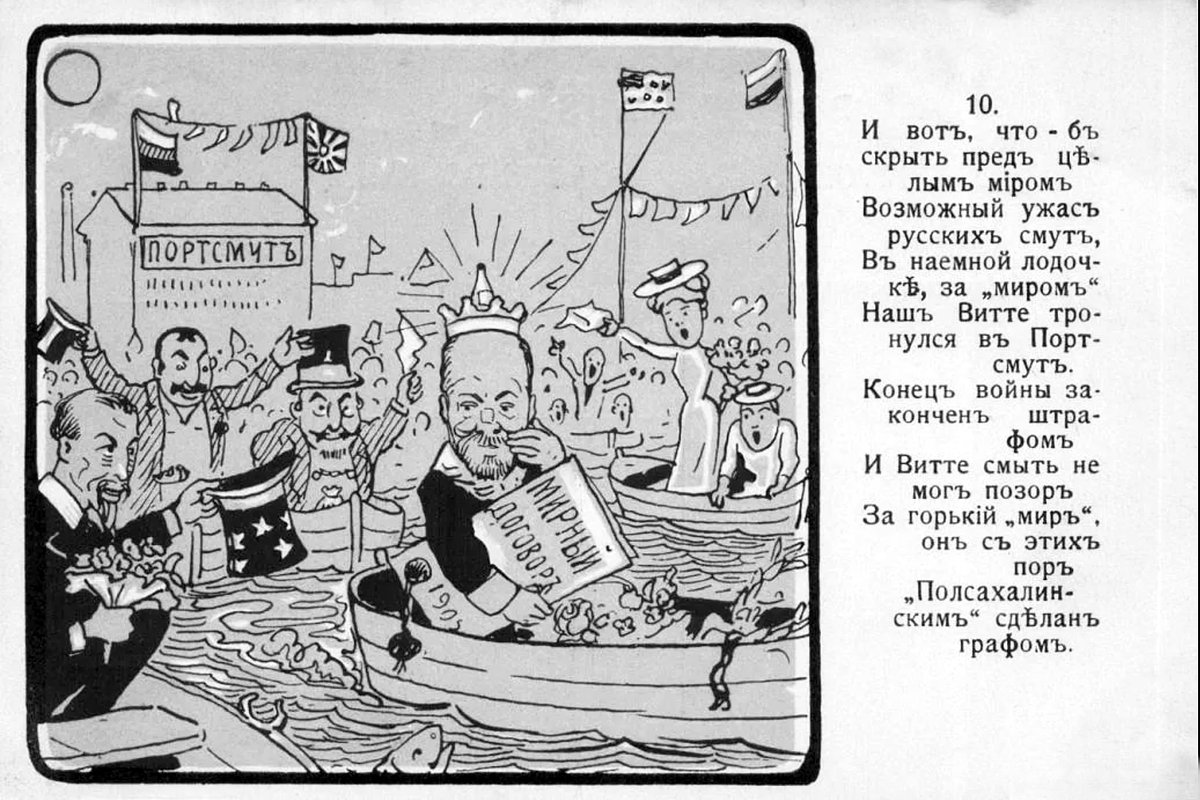

Известно, что после Портсмута Сергей Витте получил графский титул. По вашему мнению, заслуживал ли Витте издевательского прозвища «граф Полусахалинский»?

Если говорить по-человечески, то это было, конечно, несправедливо по отношению к Сергею Юльевичу. На самом деле титул «Полусахалинский» больше заслужил Николай II — это ведь была его компромиссная идея отдать японцам половину Сахалина. Да и вообще, во время мирных переговоров с японцами все ключевые решения от имени России принимались в Петербурге, а не в Портсмуте.

Но тогда этого никто не знал, поэтому все недовольство (в основном правых) исходом неудачной войны выплеснулось на Витте. К тому же у него имелось немало влиятельных недругов, которые умело манипулировали этим настроением.

Карикатура неизвестного художника на Сергея Витте и Портсмутский мирный договор в русской прессе. За успешное заключение Портсмутского мирного договора император Николай II пожаловал Витте титул графа. Поскольку с ведома Николая II во время переговоров Витте согласился на передачу южной части Сахалина Японии, претендовавшей на весь остров, в русской прессе, которой запрещалось критиковать и высмеивать императора, он получил ироническое прозвище «граф Полусахалинский». На рисунке Витте в графской короне отплывает из Портсмута, в руках у него — мирный договор с Японией, а в короне видна бутылка водки (Витте был инициатором введения в России винной монополии в 1894 году). Его провожают восторженные американцы, в том числе президент США Теодор Рузвельт (слева от Витте в соседней лодке). Карикатура символизирует популярность Витте в американском обществе, однако текст на карикатуре свидетельствует о том, что русская публика этих восторженных чувств не разделяет

Изображение: Книга Эллы Сагинадзе «Глава праВИТТЕльства: первый премьер-министр Российской империи Сергей Юльевич Витте в сатирической графике 1905–1908 годов»

И до Портсмута, и после него Витте часто очерняли, демонизировали и представляли чуть ли не изменником, хотя на самом деле Сергей Юльевич был искренним патриотом России и выдающимся государственным деятелем, действовавшим в интересах нашей страны.

Иосиф Сталин в обращении к народу 2 сентября 1945 года, объявляя о завершении Второй мировой войны, напомнил советским людям о досадном поражении России в 1905 году и прямо сказал, что «40 лет ждали мы, люди старого поколения, этого дня», чтобы взять реванш.

Да, это была удивительная откровенность Сталина. Апеллируя к некогда уязвленному русскому национальному чувству, он тем самым поставил крест на большевистской идеологии пролетарского интернационализма и фактически хотя бы отчасти признал преемственность внешней политики Советского Союза и Российской империи.

По иронии истории, в 1945 году наша страна вступила в новую войну против Японии по настоятельной просьбе другого американского президента Рузвельта — родственника предыдущего. Как вы считаете, не взрастили ли США в начале XX века своей опрометчивой и близорукой политикой в Тихоокеанском регионе будущего злейшего врага во Второй мировой войне?

Я только уточню, что в начале XX века Японию больше взращивала Англия, которая через нее пыталась реализовывать свои интересы на Дальнем Востоке. После Русско-японской войны у англичан и американцев постепенно нарастало недовольство дальнейшими действиями японцев, которые без оглядки на них продолжали экспансию в Тихоокеанском регионе.

Но упрекать Теодора Рузвельта в том, что его политика на Дальнем Востоке в итоге привела к Перл-Харбору, так же бессмысленно, как обвинять Александра II и Александра III в развязывании Первой мировой войны только из-за того, что первый из них способствовал объединению Германии, а второй подружился с Францией. Большинство политиков всегда мыслят прагматически, пытаясь решить стоящие перед ними актуальные задачи, и мало кто заглядывает далеко за горизонт.