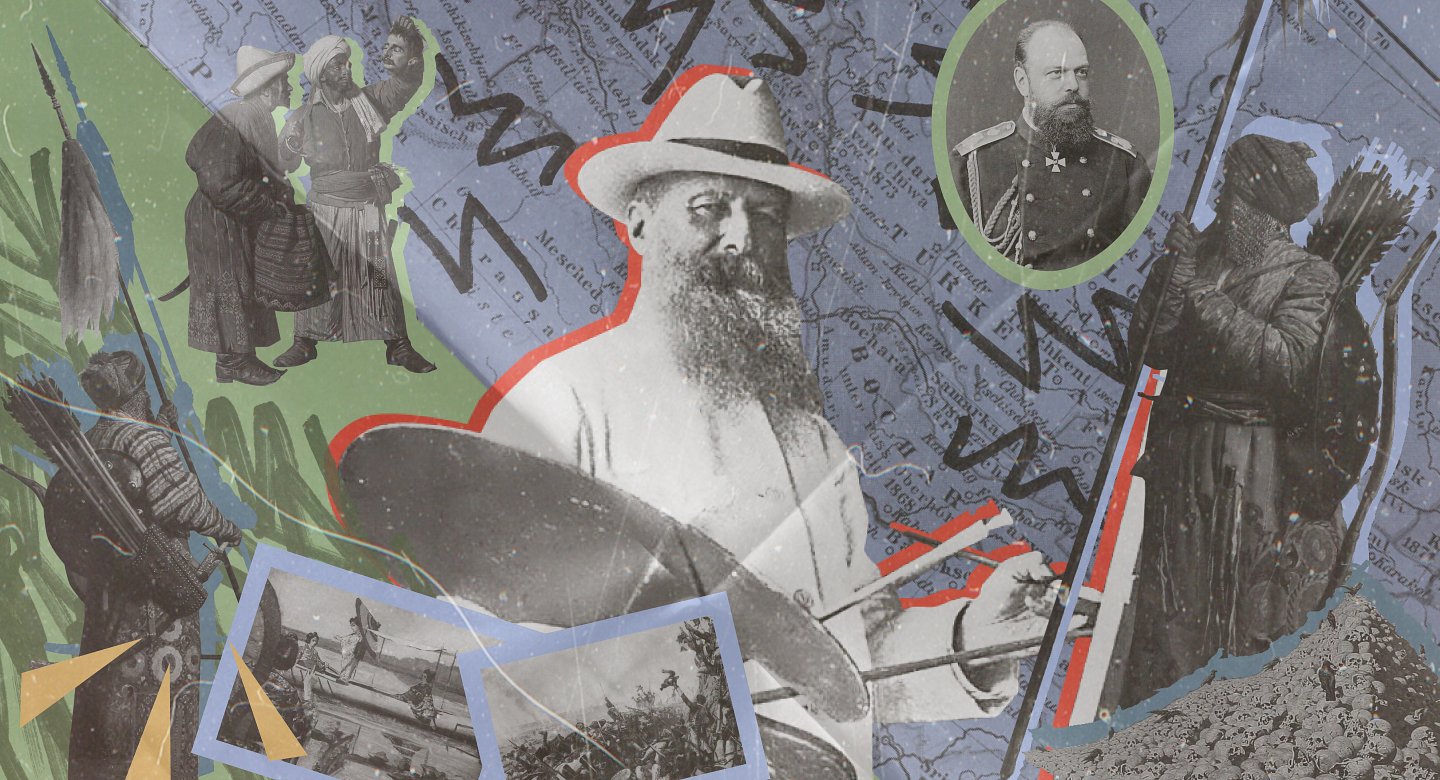

Воин и художник. Бесстрашный Верещагин прошел четыре войны. Как он сумел передать всю их жестокость и ужас?

10:33, 27 августа 2025Выдающийся русский живописец Василий Верещагин писал прекрасные пейзажи, портреты и картины на бытовые темы, но подлинную мировую славу он получил как художник-баталист. Прекрасный офицер, Верещагин участвовал во всех войнах, которые вела Российская империя, и одновременно ненавидел войну, показывая на своих полотнах ее дикую и бесчеловечную сущность. В этом проявился дуализм характера сложного, волевого и противоречивого человека. О воине и творце, бесстрашном солдате и гениальном художнике «Лента.ру» рассказывает в рамках проекта «Жизнь замечательных людей».

«Верещагин, уходи с баркаса!»

Утром 13 апреля 1904 года из блокированной японским флотом гавани Порт-Артура вышел флагманский броненосец русского флота «Петропавловск».

Это был один из самых мощных кораблей своего класса в мире. Вступив в строй в 1899 году, он имел более 11 тысяч тонн водоизмещения, 112,5 метра в длину, был вооружен четырьмя орудиями главного калибра 305 мм, двенадцатью 152-мм орудиями и 38 более мелкого калибра. Численность экипажа как флагманского корабля насчитывала более 750 человек.

Вместе с вице-адмиралом Макаровым на флагмане находилось в то утро почти все командование Тихоокеанского флота, включая начальника штаба великого князя Кирилла Владимировича. На командном мостике броненосца рядом с Макаровым делал зарисовки начавшегося боя с японской крейсерской эскадрой художник Василий Верещагин.

Накануне в письме домой, датированном 12 апреля 1904 года, Верещагин писал:

Сейчас еду на адмиральский корабль «Петропавловск», с которого вот уже три ночи ездил на сторожевое судно… Вчера выходили в море, но неприятеля не видели. Я подбиваю Макарова пойти дальше, но не знаю, согласится ли

Японские корабли начали отход. Ведя огонь, русские броненосцы и крейсера двинулись вперед и оказались на установленном японцами минном поле. Это была искусная ловушка.

В 9:43 в носовой части с правого борта «Петропавловска» раздался взрыв. И тут же еще один, страшной силы — сдетонировал боезапас. Носовую 305-мм орудийную башню выбросило в море, столб дыма, воды и огня поднялся на высоту 10-этажного дома.

Рухнувшая фок-мачта накрыла командный мостик. Огромный корабль стал быстро погружаться в воду, и тут взорвались паровые котлы. Две минуты спустя разорванный пополам броненосец скрылся в холодных водах Желтого моря

Макаров, хорошо знавший Верещагина еще по Русско-турецкой войне, уговаривал его не идти в море, не рисковать, но тот умел настоять на своем. Видимо, Макаров что-то предчувствовал. Незадолго до гибели он писал сыну:

Душа моя в смятении, чего я никогда не испытывал. Начинаю уже что-то улавливать, но смутно пока. Вот Верещагин что-то мне пытается объяснить, но сбивчиво, как все эти художники и поэты (ты им не верь, публика это шальная!). Вот такое у меня настроение, сынок. Но знаешь пока об этом ты один. Молчи, как положено мужчине, но запомни…

Несмотря на все уговоры, с корабля Верещагин не ушел и встретил свою смерть как воин и как художник. Чудом спасшийся командир корабля капитан 1-го ранга Николай Яковлев впоследствии вспоминал, что буквально за несколько секунд до взрыва «Петропавловска» Верещагин делал спешные зарисовки боя в своем полевом альбоме.

В момент гибели великому русскому художнику и отважному воину Василию Васильевичу Верещагину был 61 год. Позади осталась прекрасная, наполненная событиями и свершениями жизнь.

«Решение отдаться живописи сказалось определенно и твердо»

Василий Верещагин был сложным, сильным, волевым человеком. Талантливым живописцем, осуждавшим и проклинавшим войну, и одновременно прирожденным воином, не представлявшим без нее свою жизнь. Внутренний конфликт между творцом и солдатом и определил суть его личности и судьбу.

Он появился на свет 14 (26) октября 1842 года в городе Череповце в семье уездного предводителя дворянства Василия Васильевича Верещагина. Жесткий и авторитарный отец, отставной офицер, искренне считал военную службу единственным достойным занятием для дворянина. Мать, Анна Николаевна Жеребцова, происходила из известного тверского дворянского рода, имевшего татарские корни. Дома она предпочитала говорить по-французски, которым владела даже лучше русского. Была холодна и надменна.

В семье родилось 11 детей, Василий — четвертый по счету. До восьми лет он жил в имении Петровка, на месте которого сейчас плещутся изумрудные воды Рыбинского водохранилища. О своем детстве Верещагин рассказывал:

Я учился сначала у матери, потом у гувернера-немца, не из ученых; потом у не посвященного еще в попы, кончившего курс семинариста. Затем в Александровском малолетнем кадетском корпусе и затем в Морском кадетском корпусе, ибо, неизвестно почему, предназначен был в моряки. Богу одному известно, почему именно в моряки… Никогда не любил никакой службы, а тем более морской…

Проходя мореходную практику, юный кадет совершал длительные тренировочные походы на парусных фрегатах «Светлана», «Камчатка» и «Генерал-адмирал», побывав в Англии, Дании, Германии и Франции. Страсть к путешествиям у любознательного юноши осталась на всю жизнь.

Верещагин прекрасно учился, сдавая на отлично даже нелюбимые предметы вроде математики, но отношения с товарищами и педагогами выстраивал тяжело, был болезненно самолюбив, самоуверен, вспыльчив, эгоцентричен, «требовал внимания к себе и не очень обременял себя заботами насчет понимания других», близких друзей не имел.

Одним из предметов обучения было рисование, и юный кадет сразу же обратил на себя внимание выдающимися способностями. В 16 лет Верещагин серьезно занялся рисованием. Одновременно с обучением в корпусе он начал несколько раз в неделю посещать Рисовальную школу Императорского общества поощрения художников.

Давно уже во мне сказывалось желание серьезно учиться живописи, учиться не для развлечения только, как думали папаша с мамашей, а для того, чтобы посвятить искусству всю жизнь со всеми силами, желаниями и помыслами (...) решение отдаться живописи сказалось определенно и твердо

Корпус Верещагин окончил первым гардемарином, был произведен в мичманы, но всего через неделю после получения офицерских эполет уволился со службы. Отец чувствовал себя опозоренным и был в ярости. Он заявил, что отныне сын не получит от него ни копейки, но угроза не подействовала. В том же 1860 году Василий получил небольшую стипендию от Общества поощрения художников и поступил в Петербургскую Академию художеств. Так в первый раз в его судьбе художник одержал победу над воином.

«Я буду всегда делать то и только то, что сам нахожу хорошим»

В академии Верещагин с большим энтузиазмом взялся за дело, но очень быстро разочаровался в качестве преподавания. Консервативный академический подход к созданию полотен его совершенно не удовлетворял.

Молодому, горячему и тщеславному юноше хотелось изображать реальную жизнь, а не бесконечно копировать античные сюжеты и романтические виды Италии. За студенческую работу «Избиение женихов Пенелопы» (1863) он получил золотую медаль и в бешенстве сжег картину

Уже в самом начале творческого пути Василий Верещагин уверился во мнении, что он талантливее всех известных ему педагогов, а значит, ничему научиться у них не сможет.

Скопив немного денег, юноша отправился за впечатлениями на Кавказ. Из-за отсутствия средств поездка оказалась очень тяжелой и затянулась на год. Физически сильный и неприхотливый в быту, юноша брался за любую работу, не прекращая делать наброски в полевых тетрадях. Трудности закалили и без того сильный и решительный характер. Бедственное положение изменило внезапно полученное наследство — скоропостижно скончался дядя художника.

Верещагин понимал, что, как бы талантлив он ни был, хорошая школа ему необходима, и отправился за этим во Францию. В 1864 году он поступил в Парижскую Академию изящных искусств, но и там не нашел того, что искал. Учеба в Париже мало отличалась от учебы в Санкт-Петербурге, художник же стремился найти собственный оригинальный живописный стиль.

Свое творческое и жизненное кредо молодой человек сформулировал четко и без лишней скромности:

Я буду всегда делать то и только то, что сам нахожу хорошим, и так, как сам нахожу это нужным

В 1866 году на Парижском художественном Салоне русский студент выставил кавказский цикл картин. Живое и реалистическое изображение экзотического быта народов Кавказа вызвало зрительский восторг. Часть картин была куплена за хорошие деньги, что убедило художника в правильности выбранного им пути. В том же году он оставил академию, даже не получив диплома, вернулся в Россию и помирился с отцом, по протекции которого получил должность картографа военного ведомства.

«Блистательное мужество и храбрость»

Работа военного картографа предполагала длительные поездки на окраины обширной Российской империи, постоянно прираставшей новыми территориями на юге и востоке.

Весной 1868 года эмир Бухары, подстрекаемый турками и англичанами, объявил России священную войну. Верещагин узнал, что штабу генерал-губернатора Туркестана Константина Кауфмана требуется картограф, и тут же предложил свои услуги, стремясь попасть на театр боевых действий. Вскоре в чине прапорщика он отбыл в Самарканд.

В мае 1868 года небольшой русский гарнизон Самарканда был неожиданно осажден хивинцами, которых насчитывалось до 50 тысяч.

Осада Самарканда длилась неделю. Противнику удалось подорвать стену крепости. Нападавшие с дикими воплями хлынули в образовавшуюся брешь и нарвались на встречный штыковой удар русской пехоты, который возглавил прапорщик Верещагин. С огромными потерями враг был отбит

За «блистательное мужество и храбрость, проявленные при обороне Самаркандской цитадели» Василий Васильевич получил орден Святого Георгия — солдат взял убедительный реванш у художника.

Но недолго воин наслаждался славой. Дуализм противоречивой натуры брал свое. Настал черед художника и путешественника. В 1870 году Верещагин побывал в Семиречье, Киргизии, на озере Иссык-Куль, у отрогов Тянь-Шаня и в Западном Китае, где в это время император усмирял непокорных дунган (китайских мусульман). А затем на целых три года обосновался в Мюнхене, где вдова его товарища, немецкого художника Теодора Горшельта, предоставила ему удобную мастерскую. Здесь в 1871-1874 годах и была создана знаменитая «Туркестанская серия» художника.

«Я пишу войну так, как она есть»

Туркестанский цикл состоял из 30 больших картин, более 80 этюдов и 130 карандашных рисунков. В нем Василий Верещагин проявил себя как выдающийся художник-баталист. Центральное место в цикле занимают картины на военные темы, именно они имели колоссальный успех и в России, и за рубежом и определили основной творческий путь Верещагина как художника войны.

В XIX веке русская батальная живопись занимала видное место среди других живописных жанров. Академические художники-баталисты этой эпохи традиционно показывали войну условно-парадной и зрелищно-эффектной, являясь, по сути, историографами официальных побед русской армии.

«Туркестанская серия» Василия Верещагина была иной — жестокой, кровавой и беспощадной. По эмоциональному воздействию ее можно сравнить лишь с «Ужасами войны» Франсиско Гойи. Но «ужасы» Гойи не были известны при жизни испанского художника — покажи он их тогда, и ему бы не миновать гарроты. Впервые опубликована эта серия была в 1868 году — спустя 40 лет после смерти Гойи. Видел ли ее Верещагин? По утверждению его близкого друга — историка и критика Владимира Стасова, нет, не видел.

Самая известная картина серии — «Апофеоз войны» (1871). На ней изображена огромная пирамида черепов на фоне разрушенного древнего города и обугленных засохших деревьев. Единственная жизнь в этом царстве мертвых представлена стаями воронов. На раме картины сохранилась вырезанная художником надпись:

Посвящается всем великим завоевателям, прошедшим, настоящим и будущим

Жестокая ирония.

Три большие картины «Высматривают» (1873), «Нападают врасплох» (1871) и «Окружили — преследуют» (1872) воспринимаются как связный рассказ о судьбе одного из отрядов русской армии, погибших в Туркестане.

Следующие три картины переносят зрителя в стан победителей. На картине «Представляют трофеи» (1872) бухарский эмир любуется трофеями — грудой голов русских солдат. «Торжествуют» (1872) — на площади у великолепного здания медресе Шир-Дор в Самарканде выставлены на шестах отрубленные головы русских солдат, а религиозный фанатик разжигает ненависть толпы. «У гробницы святого. Благодарят Всевышнего» (1873) — эмир молится на могиле Тимура Тамерлана.

На полотне «Смертельно раненый» (1873) запечатлен момент гибели русского солдата, простреленного неприятельской пулей. Он еще на ногах, судорожно зажимает рану на груди, но его жизнь стремительно уходит вместе с пульсирующей кровью. На лице недоумение и ужас. Еще секунда, последний шаг — и он рухнет на желтый песок. Вверху рамы авторская надпись: «Ой убили, братцы… убили… ой смерть моя пришла!..»

Дополняют батальные полотна изображения бытовых сцен: «Дервиши в праздничных нарядах», «Опиумоеды», «Продажа ребенка-невольника», «Самаркандский зиндан»… Картины тонко передают психологию и трагедию людей, поставленных в бесчеловечные условия существования.

Первый показ «Туркестанской серии» прошел в Хрустальном дворце в Лондоне. Он сопровождался выставкой экзотических предметов и аутентичной живой музыкой. То, что увидела публика, стало для нее абсолютным откровением. Средняя Азия предстала не волшебной страной из восточных сказок, а реальной, яркой, дикой, страшной, нецивилизованной и абсолютно неизвестной европейцам.

В следующем году экспозиция приехала в Санкт-Петербург, и тут разразился скандал. Вместо ожидаемых победно триумфальных полотен зрители увидели весь ужас и звериную дикость войны. Художника обвинили в антипатриотизме, оскорблении Российской армии и потребовали убрать «порочащие воинскую честь картины». Возмущенные профессора-академисты называли Верещагина дилетантом-недоучкой. Говорили даже, что сам будущий император Александр III, ознакомившись с выставкой, был в ярости:

Всегдашние его тенденциозности противны национальному самолюбию, и можно по ним заключить одно: либо Верещагин скотина или совершенно помешанный человек

Убрать картины художник отказался, заявив: «Я пишу войну так, как она есть».

К всеобщему удивлению, прямо с выставки всю серию картин приобрел для своей галереи знаменитый московский коллекционер и меценат П. М. Третьяков, считавшийся большим знатоком живописи, заплатив за нее 92 тысячи рублей серебром. После этого отношение к художнику резко изменилось, газеты стали печатать восторженные отзывы о художественном достоинстве полотен, а академия даже попыталась присвоить Верещагину звание профессора живописи, отчего он отказался, вызвав новый скандал и новую серию проклятий.

Но, как это обычно бывает, шум и скандалы только прибавили художнику известности, а репутация вольнодумца — популярности среди прогрессивно мыслящей творческой интеллигенции. К тому же всем уже стало очевидно — в России появился новый большой художник.

«Э-э, да никак я ранен? Так и есть, вся рука в крови»

Страсти вокруг мятежного живописца кипели, а сам он тем временем отправился в новое большое путешествие. На этот раз в Индию и Тибет с супругой. Еще будучи в Мюнхене, Верещагин женился на Элизабет Марии Фишер, называвшей себя на русский манер Елизаветой Кондратьевной.

Итогом путешествия стали около 150 этюдов, отражающих древнюю культуру, природу, архитектуру, нравы, традиции и этнические типы загадочной восточной страны. В 1876 году в полюбившемся ему Мюнхене художник начал работу над индийским циклом больших полотен.

Среди лучших работ этого периода — «Мавзолей Тадж-Махал в Агре» (1874). При создании этой картины художник использовал насыщенные, открытые цвета, отчего чистая белизна мрамора и яркая синева южного неба смотрятся особенно эффектно.

В такой же технике исполнены и великолепные пейзажи Тибета и Гималаев: «Ледник по дороге из Кашмира в Ладакх» (1875), «Горный ручей в Кашмире» (1874), «Гималаи вечером» (1874) и другие. В этих работах Верещагин предстал живописцем, тонко передающим величественную красоту природы.

Работа над индийским циклом была прервана начавшейся Русско-турецкой войной (1877-1878). Верещагин немедленно вернулся в Россию. В нем вновь ожил солдат, отодвинувший художника-пацифиста на задний план.

На театр военных действий Верещагин прибыл в качестве одного из штабных адъютантов главнокомандующего Дунайской армией с правом свободного передвижения по войскам, но без казенного содержания. Это позволило ему всегда быть там, где происходили активные военные действия, и принимать в них самое непосредственное участие. В действующей армии служили офицерами и два брата Василия Васильевича — Сергей и Александр.

Наброски и этюды будущих картин Верещагин делал на передовой, в траншеях, на батареях, среди солдат, во время боя и в дни мучительной осады, в самых горячих точках войны — во время переправы через Дунай, под Плевной и на Шипке.

В июне 1877 года во время захвата миноноской «Шутка» турецкого парохода на Дунае Верещагин был серьезно ранен. Вот как он вспоминал об этом эпизоде:

«Шутка» была совсем разбита. Оказались большие пробоины не только выше, но и ниже ватерлинии. Свинца, накиданного выстрелами, собрали и выбросили несколько пригоршней... Я ранен в бедро, в мягкую часть. Поднявшись после удара, я все время по-прежнему стоял, но, чувствуя какую-то неловкость в правой ноге, стал ощупывать больное место: вижу, штаны разорваны в двух местах, палец свободно входит в мясо. Э-э, да никак я ранен? Так и есть, вся рука в крови. Так вот что значит рана. Как это просто!

Пуля или картечь прошла через бедро навылет, «перебила мышцу на волос от кости, тронь тут кость, верная бы смерть». Лечение ранения заняло около двух месяцев, после чего Верещагин вернулся в войска.

Третий, неудачный и самый кровопролитный, штурм Плевны Верещагин наблюдал с высокого холма, находясь в свите Александра II. Позднее этот эпизод нашел отражение в картине художника «Александр II под Плевной 30 августа 1877 года».

На этот день пришлись именины императора, и командование русской армией решило преподнести ему подарок, захватив турецкую крепость. Настроение у всех было приподнятое, слуги разносили шампанское. Но штурм не удался, потери были огромны. Среди убитых оказался и адъютант генерала Скобелева Сергей Верещагин. Тяжело ранен был другой брат — Александр. Найти и похоронить тело брата Василию не удалось. Турки раздевали убитых и уродовали их тела до неузнаваемости.

За сражение на Шипке возле деревни Шейново, в котором боевой офицер Верещагин проявил отвагу, а русская армия одержала ключевую победу над турками, он был представлен к почетной награде — «Золотой шпаге», но принять ее отказался, верный своим принципам «вредоносности титулов и знаков отличия».

«Я хотел видеть большую войну»

Война закончилась, и на смену отважному солдату тут же вернулся ненавидящий ее всей душой художник. «Я хотел видеть большую войну и представить ее потом на полотне не такой, какой она по традиции представляется, а такой, какая она есть в действительности», — писал Верещагин после демобилизации.

Полотно «Побежденные. Панихида» (1878-1879) стало самым сильным и страшным обличением ужаса войны в творчестве живописца.

Огромное, уходящее за горизонт поле мертвых под тяжелым низким небом покрыто телами погибших, еле видными среди выгоревшей травы. Слева две скорбные фигуры: полковой священник, читающий молитву, и солдат. Позади них — приготовленная братская могила с простым деревянным крестом

В России и за рубежом люди были потрясены мощью и величием полотна. А военные чиновники привычно обвинили прапорщика Верещагина в клевете на русскую армию и даже требовали отобрать у него единственную военную награду, которую он принял еще за Туркестан, — орден Святого Георгия.

Подверглись критике и грандиозные батальные полотна «Перед атакой. Под Плевной» (1881), «После атаки. Перевязочный пункт под Плевной» (1881). Эти картины тяжело давались художнику, несколько раз во время работы он даже порывался их сжечь.

Вновь, как и раньше, вместо победного пафоса на них была запечатлена тяжелая правда войны. На первой картине готовые броситься в атаку солдаты изображены плотной, сжатой в единое целое массой. Напряжение и концентрация достигает пика, еще мгновение, и атака поделит их на живых и мертвых. На второй картине — результат сражения: перед санитарными палатками лежат раненые. И это уже не единое целое, теперь каждый наедине со своим горем и болью.

В 25 картинах балканской серии Верещагину удалось передать не только грандиозный масштаб происходящих событий, но и личные, интимные чувства и переживания их участников.

«Если быть художником, то только таким»

Осуждение художника в России дошло до того, что наиболее реакционно настроенные представители общественности даже стали требовать его ссылки в Сибирь. Не дожидаясь новых неприятностей, Верещагин отправился в путешествие по Индии, а затем в Палестину и Иерусалим.

Результатом стала серия картин с видами Святой земли, этнографическими портретами местных жителей, паломников и работы на религиозные темы. На этот раз на художника набросилась уже католическая церковь.

После выставки в Вене духовенство обвинило Верещагина в еретической трактовке образа Святого семейства. Художник изобразил Христа обычным человеком, сидящим с пергаментом среди сохнущего на веревках белья, мусора у забора, в котором копаются куры. Иосиф плотничает, Мария занимается детьми. Картина называется «Святое семейство» (1884-1885).

Снять с выставки «безбожное» полотно художник отказался. В интервью одной из венских газет он сказал:

Да, я атеист, и этого не скрываю. Христос, как легендарная личность, рисуется в моем представлении обыкновенным человеком, противоречивым по вине его биографов-евангелистов, но не лишенным ума и справедливости… Кардиналы, патеры и прочие торговцы его именем ничего общего с ним не имеют, ибо живут паразитически, в большинстве своем сами они богохульники и отнюдь не верующие…

За это заявление римский папа Лев XIII проклял русского художника, а местный священник в религиозном запале облил несколько картин серной кислотой, сильно их повредив. Церковь требовала от посетителей выставки трехдневных покаянных молитв и крупных пожертвований, что способствовало ее большому успеху. Верещагину стали поступать предложения из Берлина, Парижа, Праги, Нью-Йорка...

Значительным произведением этого периода стала «Трилогия казней» (1884-1887), состоящая из трех картин: «Распятие на кресте во время владычества римлян», «Казнь через повешение в России» и «Взрывание из пушек в Британской империи». Чрезвычайно смелая по своей задумке, «Трилогия казней» была показана в Европе и США, но в России не выставлялась.

Наибольший успех русскому художнику принесли выставки в США. Для усиления драматического эффекта полотна были развешаны на черных стенах под ярким электрическим освещением. Показ сопровождался исполнением драматической музыки. За океаном экспозиция имела невероятный успех. Молодой Теодор Драйзер был потрясен...

…великолепной передачей всех деталей боя, изумительными красками, правдивостью типов, трагизмом, ощущением мощи, опасности, ужаса и страданий, которыми были проникнуты все полотна. Кисть этого человека свидетельствовала о зрелости и глубине таланта, об исключительно богатом воображении и темпераменте… Если быть художником, то только таким

«Золотая моя Лидушечка-хлопушечка, леденчик-бубенчик»

Все выставленные в Америке на продажу картины были раскуплены. Верещагина уговаривали остаться работать в США, но его непреодолимо влекло на родину. Домой он вернулся с мировой славой, новыми впечатлениями, большими деньгами и новой женой.

Немецкая супруга художника, Елизавета Кондратьевна, за 15 лет брака так и не научилась говорить по-русски. Во время путешествий и военных кампаний мужа она по большей части жила в Париже и верности ему не хранила, о чем он знал. С конца 1880-х супруги фактически жили раздельно.

В 1890 году Верещагин писал жене из Америки: «Кажется, мы толчем воду: доверие мое к тому, что ты можешь не поддаваться соблазну, утратилось и не воротится; держать тебя взаперти в деревне я не могу и не хочу, а следить, присматривать за тобой мне просто противно — ввиду этого жить с тобою вместе я не буду больше никогда».

Второй брак оказался счастливым. Лидия Андреевская работала пианисткой на американских выставках художника. На момент заключения брака она была ровно в два раза его моложе: Верещагину исполнилось 46, Андреевской — 23. Верещагин очень любил жену, писал ей чуть ли не ежедневно из каждой поездки:

Золотая моя Лидушечка-хлопушечка, леденчик-бубенчик. Ты не можешь себе представить, как я доволен, что читаю правильно написанные русские слова и выражения. Я не виню жену мою, но она всегда говорила на мои замечания, что «с нее и этого довольно», не понимая, до какой степени разрывала мне уши ее убийственная речь, писанье, даже шутки. И вот теперь я беседую с милым русским человеком, который любовь и привязанность свою выражает русским, а не чухонским языком…

В этом браке родилось четверо детей, и в последние годы жизни художник проводил с ними много времени и много сил уделял их воспитанию.

Вернувшись в Россию, Верещагин поселился на окраине Москвы, выстроив здесь по собственному проекту прекрасный дом с просторной мастерской. Новый цикл картин, посвященных войне 1812 года, оказался достаточно патриотичным, чтобы примирить живописца с его идеологическими противниками.

20 больших полотен, по мнению критиков, «показывали великий национальный дух русского народа, его самоотверженность и героизм в борьбе с врагом» и «сводили образ Наполеона с того пьедестала героя, на который он вознесен».

Лучшие полотна этой серии — «В штыки! Ура! Ура! (Атака)» (1887-1895), «С оружием в руках — расстрелять!» (1887-1895) и «Ночной привал великой армии» (1896-1897). В 1902 году серия «1812 год» была продана Императорскому дому за 100 тысяч рублей.

«Вернулся! Ох, нехорошо это! Не быть добру!»

В последние годы жизни Верещагин продолжал много путешествовать. Побывал на Кубе, Филиппинах, снова в США, где написал картину «Взятие Рузвельтом Сен-Жуанских высот» (1902). Будущему президенту работа очень понравилась.

В зарубежной прессе художник постоянно выступал против захватнической политики и колониальных войн, стремясь к созданию в Европе пацифистского движения. В 1901 году его даже выдвинули на соискание первой Нобелевской премии мира.

Последнее большое путешествие Верещагин совершил в 1903 году в Японию. Вернувшись, он с тревогой говорил о надвигающейся войне и предупреждал о недооценке реальной силы японской армии и флота.

Русско-японская война началась в феврале 1904 года. И вновь, как уже бывало не раз, воин в характере Верещагина преодолел художника-пацифиста

28 февраля 1904 года Верещагин встал рано, напился чаю, быстро попрощался с домашними и вышел. «Вдруг мы услышали быстрые шаги отца… Отец стоял на пороге, лицо его выражало страшное волнение, а глаза, в которых явно блестели слезы, он быстро переводил с одного из нас на другого. Продолжалось это не более одной или двух секунд, после чего он резко повернулся и вышел», — вспоминал Василий Васильевич Верещагин — младший, которому тогда было двенадцать.

Старая кухарка Верещагиных всплеснула руками: «Вернулся! Ох, нехорошо это! Не быть добру!» Художник, которому исполнился 61 год, снова отправлялся на войну — последнюю в своей жизни.