«Лучше, чем красавица» Как Анна Ахматова очаровала богему царской России и сохранила себя, несмотря на репрессии и гонения?

10:58, 22 августа 2025Возможно, самый бурный период в истории русской литературы — легендарный Серебряный век. На рубеже ХХ столетия внимание публики завоевали новые лица в прозе и поэзии, а культурная жизнь буквально кипела от прогрессивных идей и стилей: символисты, акмеисты, мистики, даже неокрестьяне — все они меняли и подход к творчеству, и даже русский язык как таковой. Одной из ярчайших фигур Серебряного века была, конечно же, Анна Ахматова, в стихах которой отразились страдания и чаяния целой эпохи и всей страны и которая изменила отношение России к женской поэзии. Материал «Ленты.ру» из цикла «Жизнь замечательных людей» рассказывает, какую цену за это величие Ахматовой пришлось заплатить.

Весна 1946-го. Страшная и изнурительная война закончилась. Кажется, забыты и не менее страшные предвоенные годы кровавого террора. Наступило время надежд на долгожданные перемены.

В перемены верит и поэтесса Анна Ахматова — у нее наступает неожиданная светлая полоса в жизни. С фронта целым и невредимым вернулся ее сын Лев Гумилев. Сама она возвращается в любимый сердцу Ленинград, в знаменитый Фонтанный дом. К печати тиражом десять тысяч экземпляров подписан ее сборник стихотворений. Поэтесса с большим триумфом выступает на публику в Москве.

Самый «парадный» такой вечер проходит в Колонном зале Дома Союзов. Все входы в помещение забиты молодежью. Толпы юношей и девушек с горящими глазами в страшной духоте ждут выступления любимых поэтов. Ахматова выступает в конце первого отделения. Она выходит на край сцены в простом черном платье и белой шали. Слушатели поднимаются с мест и приветствуют ее нескончаемыми аплодисментами.

Так, по легенде, на новость о десятиминутных овациях в адрес некогда опальной поэтессы в Кремле отреагировал Иосиф Сталин. В кулуарных беседах он называл Ахматову «наша монахиня»

Легенда или быль, всего через пару месяцев советская власть снова накрепко вцепится в поэтессу. Сперва выйдет убийственное постановление ЦК ВКП (б) «О журналах "Звезда" и "Ленинград"», в которых указанные издания обвинят в популяризации «чуждой нашему народу пустой, безыдейной поэзии».

Вслед за этим уничижительный доклад о ее творчестве прочитает в Ленинграде Андрей Жданов, который публично объявит Ахматову «взбесившейся барынькой, мечущейся между будуаром и моленной». У всей этой мешанины из оскорблений и пустых, ничего не значащих лозунгов одна цель — опорочить, втоптать в грязь.

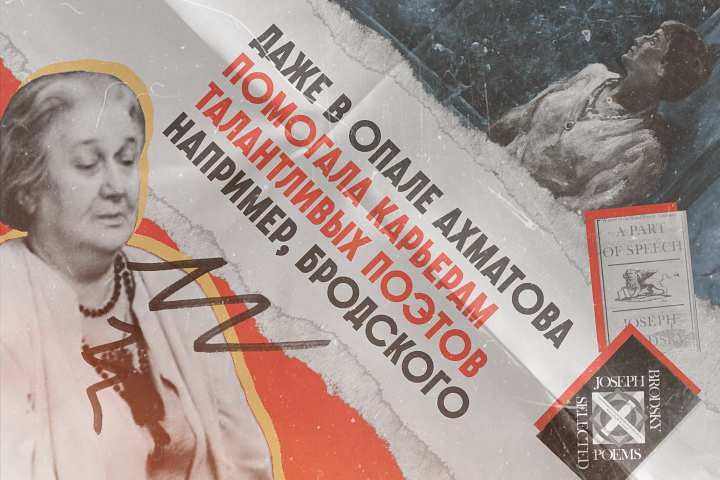

Ахматову исключат из Союза советских писателей, лишат продовольственных карточек. А еще через три года у нее опять отнимут сына: Лев Гумилев будет осужден по старым довоенным обвинениям на десять лет лагерей. Спасти его не сможет даже унизительный цикл «Слава миру», отчаянно прославляющий ненавистного поэтессе вождя.

Ее близкая подруга, актриса Фаина Раневская, в мемуарах расскажет, что Ахматова искренне не понимала, отчего на нее обрушилась эта кара. «Скажите, зачем великой моей стране, изгнавшей Гитлера со всей его техникой, понадобилось пройти всеми танками по грудной клетке одной больной старухи?» — спрашивала она.

Действительно, зачем? Ахматова не была в открытой оппозиции к власти, в то время никакой открытой оппозиции и в помине не было.

На этот вопрос существует множество ответов, каждый тесно связан с мировоззрением отвечающих. Кто-то говорит о личной неприязни Сталина, кто-то — о межпартийной грызне, в которую Ахматова попала случайно. Один из наиболее реалистичных ответов, вероятно, звучит примерно как «потому что могли». И это далеко не единственное, что с ней делала власть. Но обо всем по порядку.

Звезда родилась

Она, как известно, «родилась в один год с Чарли Чаплином, "Крейцеровой сонатой" Толстого и Эйфелевой башней» — в 1889-м. В то лето Париж отмечал столетие взятия Бастилии. В ночь ее рождения, 23 июня, праздновали Иванову ночь. Анна Горенко росла на окраине Одессы в семье дворянина-чиновника.

Читать я училась по азбуке Льва Толстого. В пять лет, слушая, как учительница занималась со старшими детьми, я тоже начала говорить по-французски

Третий ребенок в большой семье, она была не похожа на остальных детей. Даже увлечение поэзией у нее началось не с Пушкина и Лермонтова, «нашего всего» еще в ту эпоху, а с Державина и Некрасова. Свое первое стихотворение она написала в одиннадцать лет:

«На руке его много блестящих колец —

Покоренных им девичьих нежных сердец.

Там ликует алмаз, и мечтает опал,

И красивый рубин так причудливо ал.

Но на бледной руке нет кольца моего,

Никому, никогда не отдам я его.

Мне сковал его месяца луч золотой

И, во сне надевая, шепнул мне с мольбой:

"Сохрани этот дар, будь мечтою горда!"

Я кольца не отдам никому, никогда».

Отец запретил подписываться под стихами его фамилией. Согласно легенде, Анна взяла псевдоним по женской линии своей семьи, ведущей родство от потомков татарского хана. Это, конечно, лишь легенда: Ахматовы действительно происходили из татар, но давно обрусевших, и никаких ханов в роду поэтессы не было. Псевдоним она выбирала вполне соответствующий духу и времени Серебряного века.

Детство Ани прошло в Царском Селе — «зеленое, сырое великолепие парков, выгон, куда меня водила няня, ипподром, где скакали маленькие пестрые лошадки, старый вокзал и нечто другое, что вошло впоследствии в "Царскосельскую оду"». Юность — в Киеве, где она училась. В 1910-х она стала часто бывать в Санкт-Петербурге. Там она сблизилась с семьей Гумилевых. Стремительнее всего произошло сближение с молодым Николаем, начинающим поэтом, который уже успел пожить в Европе и Африке.

Гумилев и Гумильвица

Познакомились они еще в раннем детстве, в Царском Селе в начале 1900-х. Коля сразу избрал Аню своей невестой и невероятно долгое время докучал ей предложениями пожениться. Она же не воспринимала взбалмошного студента всерьез. Гумилев, как некогда Блок с дочерью Менделеева, представлял Ахматову своей прекрасной дамой и даже порывался наложить на себя руки в случае отказа. В итоге прекрасная дама сдалась.

Впервые в гостях у Гумилевых Анна побывала в феврале 1910-го, а уже в конце апреля состоялась свадьба. На медовый месяц молодожены отправились в Париж. Жили жизнью богемы — днем ходили в музеи, по ночам сидели в кабаре да кабаках. Друзья теперь называли ее Гумильвица. Логично, что в браке у нее родился Лев — так они назвали сына, появившегося на свет в 1912 году.

Гумилев уже прославился как поэт, но Ахматова быстро наверстала за мужем. В 1912-м у Николая уже четыре книги стихов, Ахматова выпускает первую — «Вечер».

Стихи шли ровной волной, до этого ничего похожего не было. А тут и хвалить начали. На эти бешеные и бесстыдные похвалы я довольно кокетливо отвечала: «А вот моему мужу не нравится». Это запоминали, раздували — наконец, это попало в чьи-то мемуары

Летом Ахматова, как и вся русская интеллигенция вкупе с дворянством, гостит на даче, а зимует в столице. Муж ее тем временем пропадает в Африке. Так продолжается до 1914-го. В этом году выходит второй сборник поэзии Ахматовой, а затем начинается Первая мировая война. Анна считала, что любовная лирика в военное время будет никому не нужна. Она ошиблась — до 1923-го сборник переиздавался почти десяток раз.

Тот август, как желтое пламя,

Пробившееся сквозь дым,

Тот август поднялся над нами,

Как огненный серафим.

И в город печали и гнева

Из тихой Карельской земли

Мы двое — воин и дева —

Студеным утром вошли.

Что сталось с нашей столицей,

Кто солнце на землю низвел?

Казался летящей птицей

На штандарте черный орел.

На дикий лагерь похожий

Стал город пышных смотров,

Слепило глаза прохожим

Сверканье пик и штыков.

И серые пушки гремели

На Троицком гулком мосту,

А липы еще зеленели

В таинственном Летнем саду.

И брат мне сказал: «Настали

Для меня великие дни.

Теперь ты наши печали

И радость одна храни».

Как будто ключи оставил

Хозяйке усадьбы своей,

А ветер восточный славил

Ковыли приволжских степей.

1915 год

Братом здесь назван Николай Гумилев, «тот август» — август 1914-го.

Гумилев зачислен в армию. Война сблизила Ахматову с мужем — это видно по их теплейшей переписке. Но и не только с ним. В 1915-м Анна знакомится с художником Борисом Анрепом, которому посвящено более 30 стихотворений, в том числе «Я знаю, ты моя награда» и «Как белый камень в глубине колодца».

Я знаю, ты моя награда

За годы боли и труда,

За то, что я земным отрадам

Не предавалась никогда,

За то, что я не говорила

Возлюбленному: «Ты любим».

За то, что всем я все простила,

Ты будешь Ангелом моим.

1916 год

«Туча над темной Россией»

В жизни Ахматовой было достаточно мужчин — без любви она не видела смысла в существовании. Первые сильные чувства она испытала еще в 15-летнем возрасте к 36-летнему поэту Александру Федорову.

Впоследствии, будучи в браке с Гумилевым и с другими мужчинами, у нее мелькали еще любовники (правда, не все эти связи подтверждены документально): художник Амедео Модильяни, литературовед Николай Недоброво, композитор Артур Лурье, писатель Павел Лукницкий, театрал Михаил Циммерман, врач Всеволод Гаршин и даже (как обычно, по слухам) английский дипломат Исайя Берлин.

Примечательно, что красавицей Ахматова вовсе не слыла — близкие ей люди оценивали ее скорее как женщину выразительную, обладающую особым шармом. Даже ее первый муж писал:

Назвать нельзя ее красивой, но в ней все счастие мое

Во время войны Анна заразилась туберкулезом. Кажется, эту болезнь она поэтически предвидит, равно как и болезнь всей своей родины — по крайней мере, этому посвящена написанная в преддверии недуга жертвенная «Молитва».

Дай мне горькие годы недуга,

Задыханья, бессонницу, жар,

Отыми и ребенка, и друга,

И таинственный песенный дар —

Так молюсь за Твоей литургией

После стольких томительных дней,

Чтобы туча над темной Россией

Стала облаком в славе лучей.

1915 год

Муж вернется с войны живым, но брак долго не продлится — Гумилев и Гумильвица расстанутся в 1918 году, оба на тот момент уже будут в других отношениях. Ахматова в том же году выйдет замуж за Вольдемара Шилейко, близкого друга Гумилева. А ее бывший супруг сразу же после развода тоже обручится с другой.

«Оставь Россию навсегда»

Когда грянула революция, Гумилев, внимая советам друзей, подумывал об эмиграции. Согласно устоявшемуся мнению, Ахматова изначально была против того, чтобы покидать Россию. На самом деле, Анна сперва металась. В 1917 году Гумилев находился в Париже в составе русского экспедиционного корпуса, она писала ему о мучительном желании приехать к мужу: «Как странно мне вспоминать, что зимой 1907 года ты в каждом письме звал меня в Париж, а теперь я совсем не знаю, хочешь ли ты меня видеть».

Осенью 1917-го (снова — в переломное для страны время) Ахматова выпускает новый сборник стихов «Белая стая». Тогда же родилось одно из самых известных ее стихотворений об этих турбулентных временах: «Когда в тоске самоубийства», откуда происходит отрывок «Мне голос был».

Когда в тоске самоубийства

Народ гостей немецких ждал,

И дух суровый византийства

От русской церкви отлетал,

Когда приневская столица,

Забыв величие свое,

Как опьяневшая блудница,

Не знала, кто берет ее, —

Мне голос был. Он звал утешно,

Он говорил: «Иди сюда,

Оставь свой край глухой и грешный,

Оставь Россию навсегда.

Я кровь от рук твоих отмою,

Из сердца выну черный стыд,

Я новым именем покрою

Боль поражений и обид».

Но равнодушно и спокойно

Руками я замкнула слух,

Чтоб этой речью недостойной

Не осквернился скорбный дух.

Осень 1917 года

Вскоре решение Ахматовой остаться закрепилось и в других стихотворениях: «Ты — отступник», «Высокомерьем дух твой помрачен».

И все же послереволюционное время нанесет Ахматовой много травм. Когда большевики начнут закрывать буржуазные издания и теснить печать, она выступит на митинге в защиту свободы слова, организованном Союзом русских писателей, где прочитает «Молитву». Спустя три года после октябрьских событий ее первый муж Гумилев будет арестован, а после расстрелян по сфабрикованному чекистами делу (реабилитирован в 1991-м). Брак с Шилейко расстроится приблизительно в это же время. «Как муж он был катастрофой в любом смысле», — Ахматова будет публично жаловаться на второго мужа, хотя после развода останется с ним в тесных отношениях.

В 1922-м начнется ее роман с искусствоведом Николаем Пуниным. И он, и она в это время состояли в браке, и Ахматова жила на два дома — не расставалась с Шилейко — они были близкими людьми, но лучше себя чувствовала рядом с Пуниным. Пунин тоже разводиться не хотел, потому в знаменитом Фонтанном доме они жили вчетвером: Анна Ахматова, Пунин, еще одна Анна — Аренс-Пунина и их дочь Ирина. С Шилейко Анна официально разведется только в 1926-м, а брак с Пуниным останется гражданским. После развода со вторым мужем она станет Ахматовой уже официально, по документам.

Мутное время

После Октябрьской революции Анна работала в библиотеке Агрономического института и продолжала писать и издаваться. В 1921 году вышел сборник ее стихов «Подорожник», в 1922-м — книга Anno Domini. Однако с тех пор ее стихотворения в советской печати практически перестали появляться. С 1925 года, после выхода постановления ЦК ВКП (б) «О политике партии в области художественной литературы», Ахматову, по ее словам, «изъяли из обращения».

Уже готовый двухтомник был запрещен, и меня перестали печатать

Негласный запрет на печать стихотворений Ахматовой продолжался в течение 1930-х, все время кровавого сталинского террора и чекистских репрессий. На 16 лет имя поэтессы, в народе пользовавшейся бешеной популярностью, мановением цензурной руки было вымарано «из списка живых». Чтобы выжить, Ахматова занималась переводами.

После моих вечеров в Москве (весна 1924-го) состоялось постановление о прекращении моей литературной деятельности. Меня перестали печатать в журналах и альманахах, приглашать на литературные вечера. Я встретила на Невском М. Шагинян. Она сказала: «Вот вы какая важная особа: о вас было постановление ЦК — не арестовывать, но и не печатать»

Писать она практически перестала, а то, что и было написано, впоследствии было утеряно при переездах и эвакуациях.

Как вспоминала Лидия Чуковская в «Записках», пусть и не полной, но, вероятно, самой яркой биографии Ахматовой, 1930-е для поэтессы — время всепоглощающей тревоги, опасения слежки, которая действительно велась: «В те годы Анна Андреевна жила, завороженная застенком, требующая от себя и других неотступной памяти о нем, презирающая тех, кто вел себя так, будто его и нету. Имена Ежова, Сталина, Вышинского, такие слова, как "умер", "расстрелян", "выслан", "очередь", "обыск" и пр., встречались в наших беседах не менее часто, чем рассуждения о книгах и картинах».

Застенок, поглотивший материально целые кварталы города, а духовно — наши помыслы во сне и наяву, застенок, выкрикивавший собственную ремесленно сработанную ложь с каждой газетной полосы, из каждого радиорупора, требовал от нас в то же время, чтобы мы не поминали имени его всуе даже в четырех стенах, один на один

В 1934-м по доносу арестовывают Осипа Мандельштама, написавшего смелые стихи «Мы живем, под собою не чуя страны» и прочитавшего их всего десятку людей. Когда власть готовит к созданию новый Союз писателей, Ахматова отказывается в него вступать — это ее молчаливый протест против преследования друга.

Что-то Анна, вероятно, уничтожила сознательно, опасаясь преследований. Время было крайне тревожным. В октябре 1935 года были впервые арестованы ее гражданский муж Николай Пунин и сын Лев. Сходя с ума от тревоги за близких, в полном отчаянии поэтесса написала письмо Иосифу Сталину.

Это послание Ахматова, словно подчеркивая серьезность ситуации, написала от руки. Доставить его вождю удалось через друзей, знаменитых писателей Лидию Сейфуллину и Бориса Пильняка — последний был лично знаком со всемогущим секретарем Сталина Поскребышевым.

Иосиф Виссарионович, я не знаю, в чем их обвиняют, но даю Вам честное слово, что они ни фашисты, ни шпионы, ни участники контрреволюционных обществ.

Я живу в ССР с начала Революции, я никогда не хотела покинуть страну, с которой связана разумом и сердцем. Несмотря на то, что стихи мои не печатаются и отзывы критики доставляют мне много горьких минут, я не падала духом; в очень тяжелых моральных и материальных условиях я продолжала работать и уже напечатала одну работу о Пушкине, вторая печатается.

В Ленинграде я живу очень уединенно и часто подолгу болею. Арест двух единственно близких мне людей наносит мне такой удар, который я уже не могу перенести.

Я прошу Вас, Иосиф Виссарионович, вернуть мне мужа и сына, уверенная, что об этом никогда никто не пожалеет.

Это сработало. Мужа и сына Ахматовой отпустят через неделю после ареста. Но трагедия была только лишь отсрочена.

Руки, спичка, пепельница

В 1938-м сына Ахматовой снова арестовывают. Следствие, пока чекисты фабрикуют дело, ведется долго — целый год. Весь этот год Льва держат в «Крестах», печально известном следственном изоляторе на берегу Невы. Его пытают. Ахматова регулярно ходит на набережную, где подолгу стоит в очереди с такими же несчастными женщинами, — отдать передачку или послание. Из этих стояний, из потухших взглядов вокруг родятся строчки самого известного произведения Ахматовой. Произведения настолько опасного, что даже записывать его во времена террора она не осмелится, равно как и декламировать. Но оно окажется выжжено в ее памяти.

«Анна Андреевна, навещая меня, читала мне стихи из "Реквиема" тоже шепотом, а у себя в Фонтанном доме не решалась даже на шепот; внезапно, посреди разговора, она умолкала и, показав мне глазами на потолок и стены, брала клочок бумаги и карандаш; потом громко произносила что-нибудь светское: "хотите чаю?" или: "вы очень загорели", потом исписывала клочок быстрым почерком и протягивала мне. Я прочитывала стихи и, запомнив, молча возвращала их ей. "Нынче такая ранняя осень", — громко говорила Анна Андреевна и, чиркнув спичкой, сжигала бумагу над пепельницей», — так вспоминала об этом времени Чуковская.

Это был обряд: руки, спичка, пепельница — обряд прекрасный и горестный

Льву дали сперва десять лет, затем, после кассаций, срок изменили на пять лет исправительно-трудовых лагерей «за контрреволюционную агитацию и участие в антисоветской организации». Ахматова пыталась выручить сына еще одним письмом Сталину, но тщетно. Сын поэтессы был отправлен в Норильлаг.

В это же время, 1938-м, Ахматова рассталась с Пуниным. Его тоже не пощадит бессмысленный каток репрессий, но гораздо позже — власть схватит искусствоведа только в 1949-м, а еще через четыре года он сгинет в лагерях. Реабилитируют его в 1950-х.

1930-е — время рождения не только «Реквиема». Еще одно емкое стихотворение представляет собой обращение к управляющему катком репрессий.

Я приснюсь тебе черной овцою

На нетвердых, сухих ногах,

Подойду, заблею, завою:

«Сладко ль ужинал, падишах?

Ты вселенную держишь, как бусу,

Светлой волей Аллаха храним…

Так пришелся ль сынок мой по вкусу

И тебе, и деткам твоим?»

1937 год

Madame de Lamballe

Прямо перед войной на Ахматову неожиданно снизойдет властное благословение: к печати начнут готовить ее книги, Союз писателей примет специальное постановление «О помощи Ахматовой», ей будет выплачено пособие, увеличена пенсия. В 1940-м ее примут в Союз писателей. По слухам, все это произойдет исключительно по воле Сталина, который поинтересуется судьбой поэтессы — якобы его дочь Светлана любила ее стихи.

В этом же году Ахматова по предложению Алексея Толстого выдвигается на Сталинскую премию по литературе, а в издательстве «Советский писатель» выходит ее сборник стихов «Из шести книг». И почти моментально ЦК ВКП (б) постановляет изъять книгу за «идеологически вредное, религиозно-мистическое» содержание.

Когда грянула война, Ахматову эвакуировали в Ташкент. «Хлебный город», столица Узбекской ССР, считался не самым плохим пунктом назначения для эвакуированных (престижнее считалась только Алма-Ата, куда отправляли сотрудников киностудий). С наплывом людей все эти города, впрочем, оказались на грани коллапса. В Ташкенте (и не только там), писала Лидия Чуковская, воровство приобрело чудовищные размеры, город был переполнен людьми, прибывающих размещали где придется, как можно теснее.

Это было мрачное и голодное время. Но Ахматова была не одна — рядом с ней были верные подруги, Чуковская и Раневская. Вот что об этом времени рассказывала актриса:

«В первый раз, придя к ней в Ташкенте, я застала ее сидящей на кровати. В комнате было холодно, на стене следы сырости. Была глубокая осень, от меня пахло вином.

— Я буду Вашей madame de Lamballe, пока мне не отрубили голову, я истоплю вам печку.

— У меня нет дров, — сказала она весело.

— Я их украду!

— Если вам это удастся, это будет мило, — ответила она».

Много позже Ахматова напишет о Ташкенте так:

В ту ночь мы сошли друг от друга с ума,

Светила нам только зловещая тьма,

Свое бормотали арыки,

И Азией пахли гвоздики.

И мы проходили сквозь город чужой,

Сквозь дымную песнь и полуночный зной, —

Одни под созвездием Змея,

Взглянуть друг на друга не смея.

То мог быть Стамбул или даже Багдад,

Но, увы! не Варшава, не Ленинград,

И горькое это несходство

Душило, как воздух сиротства...

1959 год

Смерть Сталина

Когда Льва призвали в армию, он находился в Туруханске, уже не зэк, но все еще не способный свободно определять свою судьбу участник геологических экспедиций. На дворе — 1944-й. Он дошел до Берлина и вернулся с домой невредимым. Ахматова встретила сына с войны тепло — все они поселились в Фонтанном доме. Анна вновь стала печататься, получать пенсию, Лев получал высшее образование.

Идиллия продлилась совсем недолго. В 1946-м вышло постановление ЦК ВКП (б) «О журналах "Звезда" и "Ленинград"», позже Андрей Жданов прочел уничижительный доклад о ее творчестве. Ахматова лишилась всех привилегий. За ней установили слежку. «В саду под моим окном поставили скамейку, и на ней круглосуточно дежурили агенты», — вспоминала Ахматова. Памятник с этой цитатой по сей день стоит во дворе Фонтанного дома. За ним закрепилось название «Скамейка стукача».

Журнал «Звезда» всячески популяризирует также произведения писательницы Ахматовой, литературная и общественно-политическая физиономия которой давным-давно известна советской общественности. Ахматова является типичной представительницей чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии. Ее стихотворения, пропитанные духом пессимизма и упадочничества, выражающие вкусы старой салонной поэзии, застывшей на позициях буржуазно-аристократического эстетства и декадентства, «искусстве для искусства», не желающей идти в ногу со своим народом наносят вред делу воспитания нашей молодежи и не могут быть терпимы в советской литературе. (...)

ЦК отмечает, что особенно плохо ведется журнал «Ленинград», который постоянно предоставлял свои страницы для пошлых и клеветнических выступлений Зощенко, для пустых и аполитичных стихотворении Ахматовой. Как и редакция «Звезды», редакция журнала «Ленинград» допустила крупные ошибки, опубликовав ряд произведений, проникнутых духом низкопоклонства по отношению ко всему иностранному. Журнал напечатал ряд ошибочных произведений («Случай над Берлином» Варшавского и Реста, «На заставе» Слонимского). В стихах Хазина «Возвращение Онегина» под видом литературной пародии дана клевета на современный Ленинград. В журнале «Ленинград» помещаются преимущественно бессодержательные низкопробные литературные материалы.

Как могло случиться, что журналы «Звезда» и «Ленинград», издающиеся в Ленинграде, городе-герое, известном своими передовыми революционными традициями, городе, всегда являвшемся рассадником передовых идей и передовой культуры, допустили протаскивание в журналы чуждой советской литературе безыдейности и аполитичности? (...)

А еще через три года Льва арестовали в третий раз. Приговор — десять лет исправительно-трудовых лагерей. В том же году был арестован Пунин.

Ахматова снова пыталась вытащить сына и вновь безуспешно. Создание цикла стихов «Слава миру!» было попыткой показать советской власти лояльность. Цикл этот, писала Чуковская, «написан Ахматовой как "прошение на высочайшее имя", это поступок отчаяния». В 1950-м угроза ареста нависла уже над поэтессой — об этом перед Сталиным ходатайствовал министр госбезопасности СССР Виктор Абакумов. Однако разрешения он не получил.

Докладываю, что МГБ СССР получены агентурные и следственные материалы в отношении поэтессы АХМАТОВОЙ А.А., свидетельствующие о том, что она является активным врагом советской власти.

АХМАТОВА Анна Андреевна, 1892 года рождения, русская, происходит из дворян, беспартийная, проживает в Ленинграде. Ее первый муж, поэт-монархист ГУМИЛЕВ, как участник белогвардейского заговора в Ленинграде, в 1921 году расстрелян органами ВЧК.

Говоря о последующей своей преступной связи с АХМАТОВОЙ, арестованный ПУНИН показал, что АХМАТОВА продолжала вести с ним вражеские беседы, во время которых высказывала злобную клевету против ВКП(б) и Советского правительства.

ПУНИН также показал, что АХМАТОВА враждебно встретила Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах "Звезда" и "Ленинград"», в котором было подвергнуто справедливой критике ее идеологически вредное творчество.

Это же подтверждается и имеющимися агентурными материалами. Так, источник УМГБ Ленинградской области донес, что АХМАТОВА, в связи с Постановлением ЦК ВКП(б) «О журналах "Звезда" и "Ленинград"», заявляла: «Бедные, они же ничего не знают или забыли. Ведь все это уже было, все эти слова были сказаны и пересказаны, и повторялись из года в год… Ничего нового теперь не сказано, все это уже всем известно. Для Зощенко это удар, а для меня только повторение когда-то выслушанных нравоучений и проклятий».

5 марта 1953 года народу было объявлено о смерти вождя. С тех пор Ахматова каждый год праздновала освобождение страны (и самой себя) от власти тирана. А для тех, кто со значимостью и торжественностью события был не согласен, поэтесса посвятила следующие строки:

Это те, что кричали: «Варраву

Отпусти нам для праздника», те,

Что велели Сократу отраву

Пить в тюремной глухой тесноте.

Им бы этот же вылить напиток

В их невинно клевещущий рот,

Этим милым любителям пыток,

Знатокам в производстве сирот.

1962 год

Отмечать 5 марта Ахматова будет каждый год все последующие 12 лет вплоть до своей смерти.

За последнее отведенное ей десятилетие она успеет невероятно много. Воссоединится с сыном, которого освободят в 1956-м, а затем, прямо перед смертью, навсегда рассорится с ним. Завершит и выпустит в самиздате «Реквием». Допишет «Поэму без героя», свой самый монументальный труд, памятник Серебряному веку, работа над которым длилась несколько десятилетий. Посетит Великобританию, где получит диплом почетного доктора Оксфордского университета.

Из жизни она уйдет в эту же судьбоносную дату — 5 марта 1966-го в санатории «Подмосковье» в Домодедове. Причиной смерти станет сердечная недостаточность Дата ее смерти сегодня — День памяти Анны Ахматовой.

***

Анна Ахматова — величайшая поэтесса Серебряного века, в чьей поэзии отразилась ни много ни мало совесть целой эпохи. Ее судьба — это нелегкий путь через пожар революций, войн и репрессий. Ее личное горе — аресты сына, расстрел мужа, травля властей — слилось с трагедией целого народа.

Ахматова навсегда останется в русской поэзии голосом, который был способен выразить самое сокровенное в годы, когда выражать что-либо было опасно для жизни. Ее «Реквием» стал камертоном страданий миллионов, запечатлев в слове то, что невозможно было сказать вслух. Это не просто памятник жертвам террора, но душераздирающий крик матери, ставший символом если не сопротивления, то протеста.

Сегодня творчество Ахматовой — не только классика русской поэзии, но и прямое напоминание о том, что искусство переживает тиранов. В мире, где жестокость раз за разом продолжает бросать вызов человечности, ее стихотворения напоминают о достоинстве, стойкости, праве на внутреннюю свободу даже в самых несвободных обстоятельствах. Слово способно противостоять страху и забвению — это доказала Анна Ахматова.