6 августа 1955 года Леонид Брежнев стал первым секретарем ЦК КП Казахстана. Это назначение напрямую связано с началом освоения целины. Целина — один из масштабных проектов СССР, символ определенной эпохи и один из спорных эпизодов в истории Союза. Помимо споров на тему «зачем это нужно было затевать», существует ряд теорий, в том числе конспирологических. «Лента.ру» рассказывает, к чему привел этот мегапроект и почему он стал одной из причин смещения Хрущева.

«Курица дает больше дохода, чем лошадь»

Начало 50-х в СССР выдалось сложным. Несмотря на то что война была позади, ее последствия ощущались повсюду, и на страну надвигался продовольственный кризис. Это понимали в руководстве Советского Союза, хотя на XIX съезде ВКП(б) 1952 года второй секретарь ЦК КП Казахстана Иван Афонов бодро рапортовал об успехах партии и давал обещания на пятую пятилетку.

А уже 30 января 1954 года получил разнос от Хрущева за низкую эффективность — в частности, в области сельского хозяйства. Никита Сергеевич тогда разразился одним из своих перлов: «В Казахстане курица дает больше дохода, чем лошадь». На место уволенного Афонова назначили Леонида Брежнева. Затем его назначат на место первого секретаря Пантелеймона Пономаренко.

Руководство такой большой республикой нам оказалось не по плечу. Мы не управляем событиями, а мечемся, как плохие пожарники

Сталин и Хрущев приветствуют участников первомайской демонстрации на трибуне Мавзолея Ленина, 1951 год

Фото: РИА Новости

Дело было не в просчетах Афонова или Пономаренко на вверенной им территории. Просто в Москве затевалось что-то масштабное, и для реализации нового проекта требовался кто-то более энергичный. Брежнев, пусть и не в качестве первой скрипки, участвовал в аресте Берии и вообще пользовался доверием Хрущева.

Намечался суперпроект, который, к примеру, историк Дмитрий Орлов назвал «кавалерийской атакой» на зерновую проблему. Неужели все было так плохо?

«Хлеб остается хлебом»

К моменту смерти Сталина советская деревня находилась в состоянии глубокой депрессии. СССР пожинал плоды коллективизации и индустриализации.

Можно сказать, что все основные проблемы советского сельского хозяйства были порождены в период с 1928 по 1953 год, когда оно было убито хищнической эксплуатацией и выжиманием из него всех соков

Реквизиция зерна

Фото: МАММ / МДФ / РИА Новости

По его словам, крестьяне несли тройную нагрузку: работали в колхозе «за палочки» (то есть за трудодни — вместо нормированной зарплаты колхозник получал деньги и натурпродукт согласно выработанным трудодням), выплачивали денежные и натуральные налоги, в добровольно-принудительном порядке подписывались на госзаймы. При этом по состоянию на 1953-й год население СССР оставалось преимущественно сельским (забегая вперед скажем, что урбанизация победит только к 1979 году).

Серьезных капиталовложений деревня не получала. Ее добивали «ножницы цен», последствия тяжелой войны — инфраструктурные и демографические, а также страшный голод 1946-го.

Экспорт зерна упал к 1947 году до минимума — 0,6 миллиона тонн. Если дореволюционная Россия носила звание хлебной сверхдержавы, то СССР даже близк не мог приблизиться к прежним показателям. К слову, хлеб в Советский Союз начали поставлять в 1941-1945 годах даже по ленд-лизу.

Президент США Франклин Делано Рузвельт подписывает закон о ленд-лизе

Фото: АР

Ярче всех те события описывает их непосредственный участник — Леонид Брежнев. В 1979-м выйдет книга «Целина», Брежнев за нее получит Ленинскую премию.

Хлеб всегда был важнейшим продуктом, мерилом всех ценностей... Люди вырвались в космос, покоряют реки, моря, океаны, добывают нефть и газ в глубинах земли, овладели энергией атома, а хлеб остается хлебом

Первый секретарь Алтайского краевого комитета КПСС Александр Георгиев, генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и директор Алтайского научно-исследовательского института сельского хозяйства Александр Каштанов на поле опытного хозяйства. Алтайский край, сентябрь 1972 года

Фото: Евгений Логвинов, Владимир Мусаэльян / ТАСС

СССР действительно вырвался в космос, овладел энергией атома и научился строить супермощные ракеты, а углеводороды стали основой его экономики. Неужели и «кавалерийский наскок» на зерновую проблему, именуемый «освоением целины», увенчался успехом? Посмотрим.

План Хрущева против плана Маленкова

До того как погрузиться во внутреннюю и внешнюю политику, Хрущев был больше всего озабочен тем, как накормить страну и решить жилищный вопрос.

После смерти Сталина это стало для него делом чести. Сентябрьский пленум 1953-го был посвящен сельскохозяйственной проблеме. На нем Хрущева избрали первым секретарем ЦК КПСС. Другое дело, что не для одного Хрущева народное благосостояние было делом чести.

В 1953-м прозвучал не хрущевский план, а план Маленкова. Маленков предложил увеличить закупочные цены на зерно, поборов таким способом «ножницы цен».

Закупочные цены увеличили, и жизнь колхозников действительно на короткое время улучшилась. «Пришел Маленков — поели блинков», — гласила популярная поговорка.

Маленков же стоял на том, чтобы восстановить сельское хозяйство в привычных регионах — в европейской части. Маленковский неонэп был рассчитан на долгосрочную перспективу. Увы, инициативу быстро перехватил Хрущев, и уже в 1955-м Маленкова сместили со всех должностей.

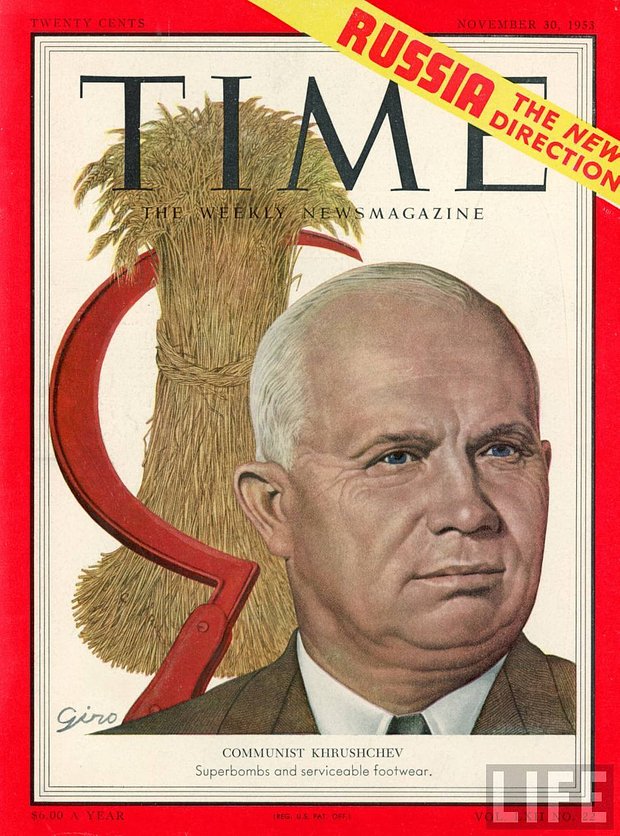

Обложка журнала Time, ноябрь 1953 года. Подпись: «Коммунист Хрущев. Супербомбы и прочная обувь»

Фото: TIME, 1953

У Хрущева был свой взгляд на проблему — кавалерийский. Теоретическая база принадлежала не ему. В конце ноября 1953-го министр сельского хозяйства РСФСР Павел Лобанов направил на его имя две докладные записки. Одна из них — «Об увеличении производства зерна за счет распашки новых земель». Предлагалось осваивать целинные земли Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Хрущев загорелся идеей, ведь она сулила возможность получить много хлеба в ближайшие годы. Вместо того, чтобы латать дыры в сельском хозяйстве европейских регионов, нужно сделать рывок на восток.

Еще работала философия времен Великой Отечественной: если сделать масштабный массовый рывок, можно добиться чего угодно. Победили немца — решим и зерновую проблему! В феврале 1954-го, на следующем пленуме, с подачи Хрущева приняли решение о распашке целинных земель в Казахстане.

С этой целью в Казахстан и отправили «эффективного менеджера» — Леонида Брежнева. В 1955-м, напоминаем, сторонника неонэпа и бухаринца Маленкова сместили со всех должностей.

План Хрущева победил, Брежнев стал одним из его таранов

Как писал Брежнев в «Целине», по приезде в Казахстан на него и ближний круг его помощников навалилась «громада дел». Мы неслучайно говорили про «философию Великой Отечественной» — о ней упоминает и Леонид Ильич.

Снова вспоминаешь войну: люди там находились на пределе человеческих возможностей — недосыпали, недоедали, мокли в окопах, сутками лежали на снегу, бросались в ледяную воду — и почти не болели простудами и прочими «мирными» болезнями. Что-то подобное наблюдалось и на целине

Он действительно проделал громадную административную работу, собрал свою команду и действовал как маршал Жуков, но на мирном поле. В итоге за 1954-1955 годы было распахано («поднято») 18 миллионов гектаров казахской степи. Целина заключалась не только в распашке нетронутых вековых земель, но и в строительстве инфраструктуры — жилья, школ, больниц, детсадов, клубов, новых дорог, мостов, аэродромов, животноводческих построек, элеваторов, складов, заводов.

Отправка тракторов ДТ-54 на освоение целинных земель

Фото: РГАЭ

В те годы, можно полагать, Брежнев и научился мыслить масштабно, как государственник. Целина, в свою очередь, стала своего рода предтечей космоса. Если в 1920-е главными героями молодежи были летчики, полярники, летчики-полярники, в 1930-е — стахановцы, в 1940-х — военные, то в 1950-е ими стали целинники, чтобы затем уступить пьедесталы космонавтам и физикам-ядерщикам.

По призыву партийных и комсомольских органов во второй половине 1950-х на освоение целины выехало около миллиона человек из всех союзных республик. Это были в основном молодые люди, которые срывались с места, ехали в неизведанную землю, обретая там свою судьбу. Целина стала не только экономическим, но и культурным феноменом.

На этой почве в искусстве родилось целое направление. Художники рисовали картины, композиторы и поэты писали песни, режиссеры снимали фильмы. В 1958-м на экраны вышла картина «Иван Бровкин на целине», которую современные критики характеризуют как «соцреалистический гламур», то есть идеализированная, приукрашенная правда жизни.

Стоила ли игра свеч? На этот вопрос сегодня нет однозначного ответа. Историки, экономисты и прочие специалисты, рассматривая вопрос с разных сторон, приходят к выводу, что целина — слишком сложный феномен, в котором неизбежно много положительных и отрицательных сторон. Благодаря этому всесоюзному порыву перешли на качественно новый уровень развития многие до того отсталые регионы.

Уборка урожая в совхозе, 1960 год

Фото: Всеволод Тарасевич / РИА Новости

Если ставить вопрос более определенно — удалось ли решить проблему с хлебом, — здесь можно говорить более предметно.

«Целинная эпопея» тоже развивалась иначе, чем рассчитывал Хрущев. После успешного 1956 года следующий год выдался неурожайным. Валовой сбор зерна в районах освоения целины был ниже, чем в 1956 году, на 25 миллионов тонн. Большинство колхозов и совхозов на целине понесли большие убытки. Уменьшилось в 1957 году и общее производство зерна в стране

Целина дала кратковременный эффект, а потом проблемы вернулись. В 1960-х целина ударила по стране экологическими проблемами. Земли подвергались эрозии, казахстанские степи накрывали песчаные бури и суховеи. Сельское хозяйство европейской части России, поставленное на паузу в середине 1950-х, стремительно деградировало в 1960-х. В культурном плане в 1970-х это отразится появлением писателей-деревенщиков, оплакивающих судьбу русской деревни.

К 1964 году в СССР накопилось недовольство Хрущевым — среди простых людей, военных, а также среди партийной верхушки. Все его проекты отличались масштабом, были призваны «догнать и перегнать Америку». Он сократил армию и урезал ее финансирование; свел к минимуму надводный флот, сделав ставки на ракеты и подводные лодки; под знаменем целины засеял всю страну, даже неприспособленные для этого регионы, кукурузой; инициировал волну либерализации, названной «оттепелью»; поставил мир на грань ядерной войны в 1962-м при широко декларируемой борьбе за мир во всем мире.

Жилищное строительство в СССР: монтаж блоков жилого дома

Фото: И. Фролов / РИА Новости

Каждое из этих направлений его политики имело множество нюансов — как положительных, так и отрицательных, оценивать что-либо однозначно нельзя. В конце концов, он запустил в стране новую эпоху, и те, кто шли за ним, хотели они того или нет, следовали в хрущевском фарватере. Это касается и целины.

К 1963 году в СССР все же разразился продовольственный кризис. Старожилы вспоминали характерную особенность позднехрущевского времени — гороховый хлеб (точнее, хлеб с добавлением 30 процентов данной культуры). Иронично, что в 1961-м Хрущев объявил о построении коммунизма через 20 лет, а в 1963-м в стране выстроились длинные очереди за хлебом, муки же было и вовсе не купить.

Пришлось идти на унизительные меры: экстренно покупать более 10 миллионов тонн зерна за границей, в основном в США, и резко сворачивать его поставки в соцстраны. Нерешенная зерновая проблема послужила одной из причин отставки Хрущева

Партийной верхушке в 1964 году требовался козел отпущения. Брежнев к этому времени, на волне целины, сделал мощную карьеру и был готов к решительному рывку. Не позднее весны 1964-го созрел антихрущевский заговор. В нем участвовали Андропов, Брежнев, Косыгин, Подгорный, Семичастный, Шелепин, Малиновский, Суслов и другие — те, кто займут ключевые посты в стране после отставки Хрущева.

12 октября Хрущева срочно вызвали из Пицунды, где он отдыхал, в Кремль и подвергли жесточайшей обструкции. Среди прочих звучало обвинение в провале «освоения целины», клеймилась его любимая «царица полей — кукуруза». Ему просто не оставили шансов.

9 октября 1964 года в прокат вышел дебютный фильм Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Шесть дней спустя Никиту Хрущева отправили в отставку. Эти события связаны интересным образом.

Как вспоминал режиссер картины Элем Климов, при допрокатной оценке картины один из комитетских деятелей поставил ей четкий диагноз: «Нормальная антисоветская картина». А кто-то даже посчитал, что картина антихрущевская.

Такая интерпретация резонна, ведь в фильме пионерский лагерь в комедийной форме символизировал СССР, а дети-пионеры — советский народ. Кто же в таком случае начальник лагеря — товарищ Дынин? Вероятно, Никита Хрущев.

Однако картина получила право на жизнь именно после того, как ее посмотрел сам Хрущев. При Сталине такое было бы немыслимо, как и ироничное отношение к внутренней политике, — за такое можно было схлопотать срок.

Самое интересное, что после отставки Хрущева картину стали показывать исключительно на утренних киносеансах, а потом и вовсе сняли с проката. Вероятно, аллюзии на себя там углядели и другие представители верхушки, а может, и сменивший Хрущева Брежнев.

Среди прочего в «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» иронично осмыслялась эпопея с целиной. Все, кто видел фильм, а его только в 1964-м посмотрели 13,4 миллиона человек, помнят один из перлов фильма: «Кукуруза — царица полей», который на самом деле — один из афоризмов Никиты Хрущева.

Кадр из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», 1964 год

В книге Сергея Никитича Хрущева «Рождение сверхдержавы» вскрывается прелюбопытнейший факт.

В 1964 году Брежневу донельзя хотелось физически избавиться от Хрущева, а вместе с ним и от своих страхов, связанных с планируемым переворотом, но у него ничего не вышло. Председатель КГБ Семичастный, судя по его воспоминаниям, попросту отказался, а Брежнев не решился настоять

Владимир Семичастный в своих воспоминаниях «Беспокойное сердце» весьма подробно описал, как происходило его общение с Брежневым: «Когда в один прекрасный день я вошел в кабинет Брежнева, то сразу заметил, что Леонид Ильич чувствует себя более неуверенно, чем когда-либо раньше. Он пошел мне навстречу, пригласил сесть и начал разговор издалека. Очень осторожно и сверх меры мягко. "Как ты сам понимаешь, чувствуешь и видишь, положение в стране трудное, — начал он на ощупь. — Запустили мы заботу о простом народе, забросили партийный актив; много проявлений несогласия", — признал он самокритично».

Семичастный быстро понял, к чему все идет, но никак не реагировал. Впоследствии Брежнев предложит задержать поезд Хрущева и изолировать первого секретаря.

«При таком варианте вступление в должность нового "первого" прошло бы в обстановке полной безопасности, — писал Семичастный. — Однако он хорошо расценивал и свои возможности, а потому по мере приближения решающего момента его страх перед Никитой Сергеевичем нарастал».

Семичастный отверг эту идею, но Леонид Ильич продолжал наседать.

Брежнев, очевидно, вообще не понял хода моих мыслей. Совсем отпустив тормоза своей фантазии, он склонил разговор к возможности физической ликвидации Хрущева

Разумеется, Семичастный отказался и от этого. Физическая расправа над проштрафившимся политиком, ранее нормальная практика, стала невозможной после XX съезда. Хрущева отправили на пенсию, и, говорят, оставшуюся жизнь он посвятил написанию мемуаров и работе на приусадебном участке, который можно было назвать образцовым. Вот такая ирония судьбы.

«Умрет — узнаешь»

Решил ли Брежнев продовольственную проблему? На его счастье, к середине 1960-х СССР стал крупнейшим поставщиком углеводородов за рубеж, и на этой статье дохода держалась советская экономика вплоть до распада страны. С 1970-х зерно регулярно закупалось за рубежом, а свое, добытое в том числе на целинных землях, шло на корм скоту. Нефть обменивалась на зерно — все очень просто.

Кадр из диафильма «Добыча и переработка нефти», 1970 год

О целине постепенно забыли, и стала она атавизмом хрущевской эпохи. Хотя по факту работа там продолжалась, но все это перешло с генеральной линии на периферию внутренней политики.

Еще большая ирония и даже сарказм истории состоит в том, что Хрущев, сделав карьеру при Сталине, занял его место и осудил его посмертно в 1957-м. Брежнев провернул тот же фокус, сделав карьеру благодаря Хрущеву и осудив его прижизненно в 1964-м. Хрущев умер в 1971 году, и мнения о нем, как о любом лидере, представляют собой спектр оценок от диаметрально противоположных до комбинированных.

В 1980 году, за два года до смерти Брежнева, ходил такой анекдот.

Мальчик спрашивает у отца:

— Папа, Ленин хороший?

— Хороший.

— А Сталин плохой?

— Плохой.

— А Брежнев?

— Не приставай! Умрет — узнаешь.