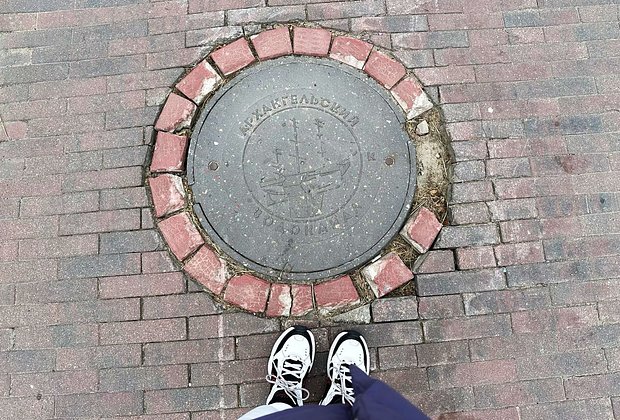

Архангельск — город с северным характером, который растянулся на 45 километров вдоль Северной Двины. Долгое время быт местных жителей связывали исключительно с рекой — через нее поморы (так называют народ Русского Севера, жизнь которого связана с водными промыслами — прим. «Ленты.ру») могли попасть в Белое море, по ней в порт приходили корабли из Европы, с ее берегов начиналось освоение арктических территорий. Лишь в ХХ веке Архангельск начал разрастаться вглубь, к нынешнему центру города, но набережная Северной Двины все еще остается одной из главных достопримечательностей. Почему туристам стоит ехать в Архангельскую область и чем знаменит этот северный край, «Лента.ру» выясняла вместе с проектом «МедиаАмбассадоры».

Дорога на Русский Север

Исторически Архангельск — первый морской порт России, колыбель отечественного судостроения. Именно у его берегов начиналось большинство арктических экспедиций, так что город не зря носит неформальное название «ворота в Арктику».

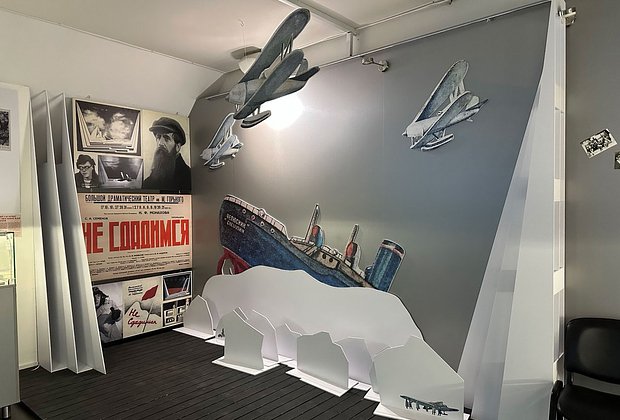

В 1912 году из Архангельска отправилась знаменитая экспедиция Георгия Седова, который вместе с Григорием Линником и Александром Пустошным намеревался достичь Северного полюса.

Три полярника с собаками из экспедиции Седова

Фото: Сергей Шандин

Сейчас на Красной пристани есть деревянная композиция, на которой изображены эти три полярника со своими собаками.

Эта экспедиция до сих пор считается одной из самых продуктивных, а те, кто в ней участвовал, считаются классиками арктических исследований

Упоминая Арктику, нельзя пройти мимо первого живописца этого сурового края — уроженца деревни Глубокий Ручей (входит в состав Архангельской области, а в прошлом являлась частью Вологодской губернии — прим. «Ленты.ру») Александра Борисова. В Архангельске его именем назван Музей художественного освоения Арктики, где представлено множество картин Борисова, созданных во время экспедиций.

Музей художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова

Фото: Олеся Мицкевич

Большинство работ Борисова — пейзажи, именно Русский Север из-под его кисти принес ему широкую известность. В музее художника в шутку называют «блогером XIX века» — приехал, увидел своими глазами, зарисовал и показал людям во всем мире.

Борисов рисовал прямо на морозе — в таких условиях краски не то что замерзают, они загустевают. Так вот художник использовал скипидар, а кисти обрезал. Писать приходилось кулаком, так как пальцы моментально коченели, и очень быстро, потому что погода на Новой Земле менялась молниеносно. В среднем этюд занимал час или чуть больше

Буквально недавно группа молодых художников возобновила арктические пленэры. По аналогии с Борисовым, они добрались до Арктики и сделали свои зарисовки. В апреле 2025 года в музее прошла выставка их работ.

Хранители Севера

Про Архангельск часто говорят: «город доски, трески и тоски». И если с последним все более-менее понятно — суровый климат и малое количества солнца дают о себе знать, то первые два у непосвященных туристов вызывают вопросы.

Итак, доска — это главный природный дар северных земель, из которого здесь всегда строили мосты и дома. В советские годы на территории Архангельска было 29 лесозаводов, и город даже думали переименовать в Лесопильск (а еще в Сталинпорт, Беломорск и Ломоносовск — прим. «Ленты.ру»).

Сейчас заводов поменьше, но один из старейших до сих пор продолжает работать. Чтобы добраться до него из центральной части Архангельска, нужно пересечь Северодвинский мост — самый северный разводной мост в мире.

Интересная особенность: в Архангельске мост разводится не в привычном нам понимании. Ночью его разводная часть поднимается вверх, как на лифте, а утром возвращается на место.

Что касается трески, то с давних времен эту рыбу можно было увидеть на столе у любого жителя края — от крестьянина до богача. Поморы ласково называли ее трещочка, и в городе есть скульптура, посвященная любви местных жителей к этой рыбе — бронзовый кудесник-трескоед. Трескоед появился в Архангельске вместе с другими кудесниками — хранителями Севера.

Архангельские кудесники — хранители Севера

Фото: Олеся Мицкевич

По всему городу хранителей насчитывается шесть: с птицей счастья, с алмазом, с каргопольской игрушкой, с солью, с козулей (местный аналог пряника — прим. «Ленты.ру») и тот самый трескоед. Каждая фигурка символизирует важный для региона артефакт, большая часть из них расположена вдоль набережной Северной Двины.

Деревянный город

Хотя столица Архангельской области находится всего в 1200 километрах от Москвы, климат здесь куда суровее. Зимы длятся дольше, а средняя температура воздуха и зимой, и летом примерно на 5-8 градусов ниже столичной. Добавьте сюда большую влажность воздуха из-за близости реки — и получите почти субарктический климат.

В таких суровых условиях очень трудно строить каменные дома. Именно поэтому, а еще из-за некоторых особенностей местной почвы, к 1950-м годам доля деревянных домов в городе все еще достигала 70 процентов. Часть из них сохранилась до сих пор.

Таким количеством объектов культурного наследия и такой глубокой историей, которая насчитывает 800-1000 лет, из северных городов может похвастаться только Архангельск. Отсюда все начиналось — освоение Севера, Сибири и Дальнего Востока. Все шло отсюда

Вообще, даже в наши дни город не считается высокоэтажным. Наверное, поэтому практически из каждой его точки можно заметить шпиль 24-этажки, который привлекает гостей своей необычной формой.

Здание проектных организаций

Фото: Олеся Мицкевич

Архангельская высотка, или, как ее называют местные, «карандаш» — здание проектных организаций. Оно было возведено между 1978 и 1983 годами и до сих пор остается одним из самых высоких зданий города (142 метра — прим. «Ленты.ру»). Поговаривают, что именно на нем специалисты тренировались перед высотной застройкой Санкт-Петербурга — Северная столица России очень схожа с Архангельском по условиям строительства.

Внушительная часть деревянных зданий, которые сохранились до наших дней, собрана в музее «Малые Корелы». Он находится в одном из самых живописных мест, в 25 километрах от Архангельска — около деревни Малые Корелы.

Малые Корелы

Фото: Сергей Шандин

Перевозка памятников для музея началась в 1968 году, и сейчас на его территории уже собрано четыре сектора: Каргопольско-Онежский, Двинской, Пинежский и Мезенский сектора. Каждый из них — это модель поселения, характерная для конкретной части Архангельской области и не похожая на соседнюю.

Внутри секторов находятся дома, амбары, мельницы, бани, церкви и часовни — больше сотни объектов. Все они отражают быт местных жителей, а их постройка датируется периодом с XVI до начала XX.

Родина сказок

На пути в деревню Малые Корелы расположился еще один уютный поселок — Уемский, или, как его еще называют, Уйма. Деревня Уйма — родина Сени Малины, прототипа главного персонажа сказок Степана Писахова (настоящее имя — Семен Кривоногов).

Многие знают сказки Писахова по серии советских мультфильмов «Смех и горе у Бела моря», но то, что их главный персонаж списан с реального человека, знает далеко не каждый. А вот в Архангельске об этом сказочнике и его герое знают практически все.

Степан Писахов и его коллега Борис Шергин — местные знаменитости. Памятники этим двум сказочникам можно увидеть на пешеходной улице Архангельска — Чумбаровке. Официально проспект носит имя Чумбарова-Лучинского.

Проспект Чумбарова-Лучинского

Фото: Олеся Мицкевич

Вообще, профессия сказочника у поморов всегда считалась одной из самых уважаемых. Когда мужчины уходили на долгие месяцы в море, то всегда брали с собой такого рассказчика — он подбадривал их, рассказывал сказки, сохранял мир в коллективе и помогал в промысле.

Колыбель российского судостроения

С морскими промыслами у поморов связана вся их история. Еще до приезда Петра I, который решил сделать Архангельск базой Военно-морского флота, местные жители ходили по рекам и морям на деревянных лодках. Для их строительства поморы использовали притундровую сосну, которая росла в этих широтах.

Поморские суда шили в буквальном смысле этого слова. Борт шили еловыми ветками, и доски пришивались одна к другой. Металла никакого не было, так что все крепилось деревянными гвоздями — нагелями

В распоряжении поморов в основном были карбасы и кочи. Первый предназначался для небольших расстояний, а коч мог легко дойти до Арктики и доставить команду обратно вместе с тоннами провизии. Чаще всего на нем поморы перевозили биоресурсы с труднодоступных островов — Груманта (ныне Шпицберген — прим. «Ленты.ру»), Новой Земли и Ямала.

Северный морской музей

Фото: Олеся Мицкевич

Судами коренных жителей вдохновлялся и писатель Александр Грин. В начале 1910-х годов он находился в северной ссылке — сначала на Кегострове, а затем в Архангельске. Считается, что в городе писатель любил сидеть в большой деревянной беседке на набережной и смотреть на Северную Двину и наполнявшие ее парусные шхуны.

В то время паруса пропитывали тюленьим жиром, и на закате ткань блестела. Это зрелище, говорят, подсказало Грину сюжет и название его самого известного произведения «Алые паруса».

Беседка Александра Грина

Фото: Олеся Мицкевич

К слову, в 2019 году на Мосеевом острове, в колыбели российского деревянного судостроения, возобновилось строительство исторического поморского коча. Коч будет представлять собой традиционное парусное судно допетровской эпохи, но с современными системами навигации и безопасности.

Исторический коч — это просто корпус, без двигателей и кают. Дальше возникает вопрос к начинке — мотору, навигации и отоплению. Без этого нас просто не зарегистрируют. Отношение к безопасности человека в XVI веке и сейчас — несколько разные вещи

Сейчас коч готов примерно на 40 процентов. После строительства он сможет взять на борт команду из 12 человек.

Истина в Двине

Есть на архангельской воде и еще одна достопримечательность — колесный пароход «Николай Гоголь». Судно было построено на заводе в Нижнем Новгороде в 1911 году и совершало регулярные рейсы из Архангельска в Вологду и обратно. Сперва «Гоголь» работал на древесине, затем его перевели на мазут, на нем судно работает до сих пор.

Верфь

Фото: Сергей Шандин

Большая часть узлов на судне — отопление, насосы и рулевое управление — работают от силы пара.

Сегодня «Гоголь» является единственным действующим колесным пассажирским судном в России. Он начинает свой путь от Морского речного вокзала, с которым каждый россиянин знаком по изображению на 500-рублевой купюре, и, в зависимости от маршрута, может доплыть до дельты Северной Двины — до места, где река впадает в Белое море.

Колесный пароход «Н. В. Гоголь»

Фото: Сергей Шандин

Посмотреть на дельту Северной Двины можно не только с парохода-колесника, но и с острова Мудьюг. У этого острова очень богатая история. Здесь с 1918 по 1920-е годы существовал концлагерь для военнопленных, а сейчас на том же месте установлен обелиск «Жертвам интервенции» и организован заказник.

На остров Мудьюг отдельные экскурсии ходят. И вот когда ты стоишь там, где море начинается и уже стоят огромные сухогрузы, то тебя начинает сносить, потому что ты — такой малыш! Это вообще какое-то потрясающее чувство

С другой стороны Двинского залива, на Яндовой губе, туристы могут провести отдых более активно: в летний период попробовать себя в сапсерфинге или каякинге, а зимой — расслабиться при помощи айс-флоатинга. Последнее направление появилось на Белом море не так давно, но уже пользуется большой популярностью.

По словам основателя и руководителя проекта «Яндова губа» Михаила Кононова, все три вида активности — отличная возможность познакомиться с поморской культурой, почувствовать дух первооткрывателей и соприкоснуться с Белым морем.

Яндова губа

Фото: Сергей Шандин

Зимой, когда выход на воду запрещен, развлечься в море без гидрокостюмов или костюмов для айс-флоатинга просто не получится.

У архангелогородцев дух меценатства — в крови. Все большое начинается с идеи, но из сотен идей дороги только те, что по любви. Яндова губа — первый сертифицированный пляж на Белом море, сегодня это даже не про бизнес, сегодня это место силы родом из детства и территория романтиков, где воплощаются мечты

Вода в Белом море редко прогревается выше 15 градусов даже в летнее время года, зато считается очень чистой. Не зря в такой чистой воде добывают две главные северные водоросли — морскую капусту (ламинарию) и морской виноград (фукус).

На водорослевом комбинате в Архангельске из них делают фармсырье, косметику и продукты питания.

Козули, тюря и не только

Помимо водорослей, основными продуктами северной кухни были ягоды, творог и, конечно же, рыба. Из этих ингредиентов поморские блюда готовят до сих пор.

Например, в этом году на гастрономическом фестивале «Еда поморская» местные рестораны представили более 500 позиций северной кухни. Здесь и жареницы с беломорской селедкой, и треска с творогом, и калитки с семгой, и тюря (блюдо, похожее на окрошку — прим. «Ленты.ру»), и калачи с лимоном.

Поморская кухня

Фото: Сергей Шандин

В рамках этого фестиваля 12 заведений Архангельской области разработали и ввели позиции традиционного русского завтрака. Теперь их в любое время может попробовать каждый гость северного региона.

На наш взгляд, с такого русского завтрака турист должен начинать день в любом регионе нашей страны. Архангельская область — первый регион, который ввел русский завтрак на постоянной основе

Отдельное место в поморской кухне всегда занимали специи. Архангельск — портовый город, поэтому сюда из других стран привозили кофе, гвоздику, кардамон, корицу, мускатный орех, имбирь и многое другое. Все это добавляли в традиционный северный пряник — козулю.

Особенностью такой козули являются не только набор специи, но и жженый сахар — хозяйки добавляли его в тесто, чтобы выпечка приобретала коричневый цвет. Сейчас в Архангельской области можно найти множество интерпретаций козули, а из козульного теста делают самые разнообразные десерты.

Традиционные козули

Фото: Сергей Шандин

Специи добавляли и в один из самых употребляемых напитков поморов — кофе по-мезенски. Для его приготовления использовался молотый кофе, обжаренный ячмень и различные пряности. Каждая семья добавляла специи в зависимости от своего достатка, так что единый рецепт кофе по-мезенски найти просто невозможно.

«Лента.ру» благодарит проект «МедиаАмбассадоры» и команду Центра туризма и культуры Архангельской области за организацию поездки