6 июля 1885 года родился один из величайших умов в области ракетной техники — Владимир Артемьев. Его научная и инженерная деятельность оставила глубокий след в истории советской космонавтики, его достижения помогли развить ракетные технологии, которые стали основой для будущих космических исследований. «Лента.ру» рассказывает, какой путь прошел Артемьев и какой вклад он внес в развитие техники России и мира.

«Полное расстройство и развал»

Возможно, это один из самых загадочных арестов в истории конструкторского движения СССР. Из-за огромного количества нестыковок установить точную дату невозможно, поэтому ограничимся хронологическими рамками «первая половина 1920-х».

В один из ненастных холодных дней московские чекисты постучались в двери двухэтажного дома №3 на улице Тихвинской. Там располагалась Лаборатория для разработки изобретений Н.И. Тихомирова.

Из немногочисленного штата чекистам понадобился именно конструктор Владимир Артемьев, который работал над перспективным оружием для Красной армии. Как пишут источники, работал самоотверженно, зачастую вкладывая в исследования собственные средства.

Первый председатель ВЧК Феликс Дзержинский (в центре)

Фото: Wikimedia

Из модернизированной трехдюймовой осветительной ракеты, над которой он работал, должно было выйти грозное оружие. Так оно и получилось в отдаленной перспективе, но в то время удача была не на стороне Артемьева.

Шинели товарищей были застегнуты на все пуговицы, лица непроницаемы. Оба вооружены и дискутировать не намерены. Один из них держал в руке ордер на арест гражданина Артемьева В.А.

Суд прошел быстро. Артемьев обвинялся в «халатном отношении, результатом чего стало полное расстройство и развал снабжения Красной армии артогнеимуществом, а также участии в шпионаже».

Постановлением Особого совещания при Коллегии ОГПУ Артемьеву дали три года заключения в Соловецком лагере особого назначения, он же СЛОН.

«Как стартовали ракеты»

О личности Владимира Артемьева известно крайне мало. Слишком велик контраст между титулами, которыми его награждают авторы биографических очерков, и скудностью информации о нем — не только в открытых источниках, но и в узкоспециальных исторических работах. Интересно и то, почему изобретатель, в честь которого назван лунный кратер, представлен в интернете двумя-тремя фотографиями посредственного качества. Попробуем по возможности во всем разобраться.

Известно, что Владимир Артемьев родился 6 июля (24 июня по старому стилю) 1885 года в Санкт-Петербурге, в семье отставного офицера Императорской армии, артиллериста, ветерана Русско-турецкой войны Андрея Артемьева.

Как утверждают источники, Артемьевы были богатыми дворянами и жили роскошно. О судьбе родителей Владимира после революции ничего не известно.

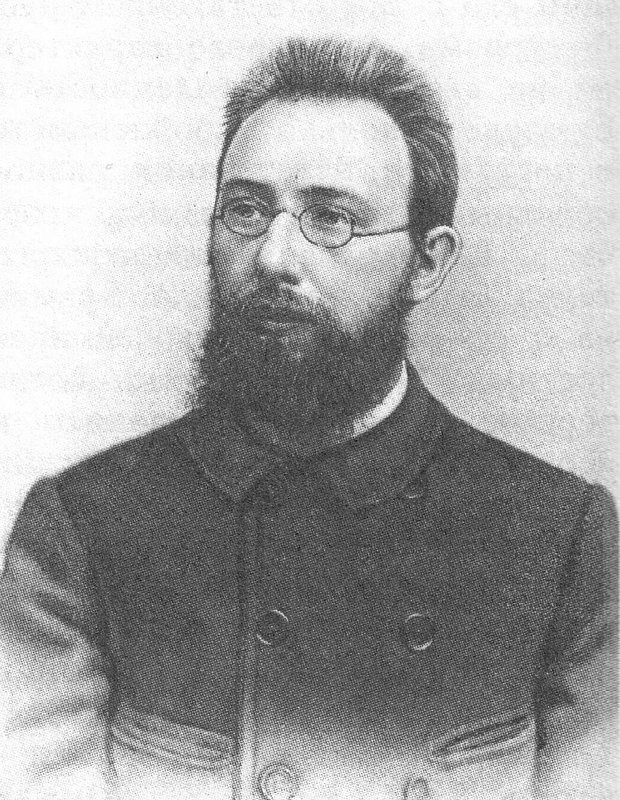

Владимир Артемьев

Фото: Wikimedia

Везде пишут, что Владимир Артемьев сразу после окончания Первой Санкт-Петербургской гимназии добровольно вступил в 4-й Восточно-Сибирский стрелковый полк и отправился на Русско-японскую войну, в Маньчжурию. Но это «сразу», если посмотреть внимательнее, растягивается на три года. По существовавшей логике вещей, гимназию он должен был окончить уже в 1901-м, и что он делал три года после — неизвестно. Либо он пошел в первый класс на три года позже. В любом случае из периода жизни, когда каждый месяц важен, когда формируется личность, выпадает солидный кусок.

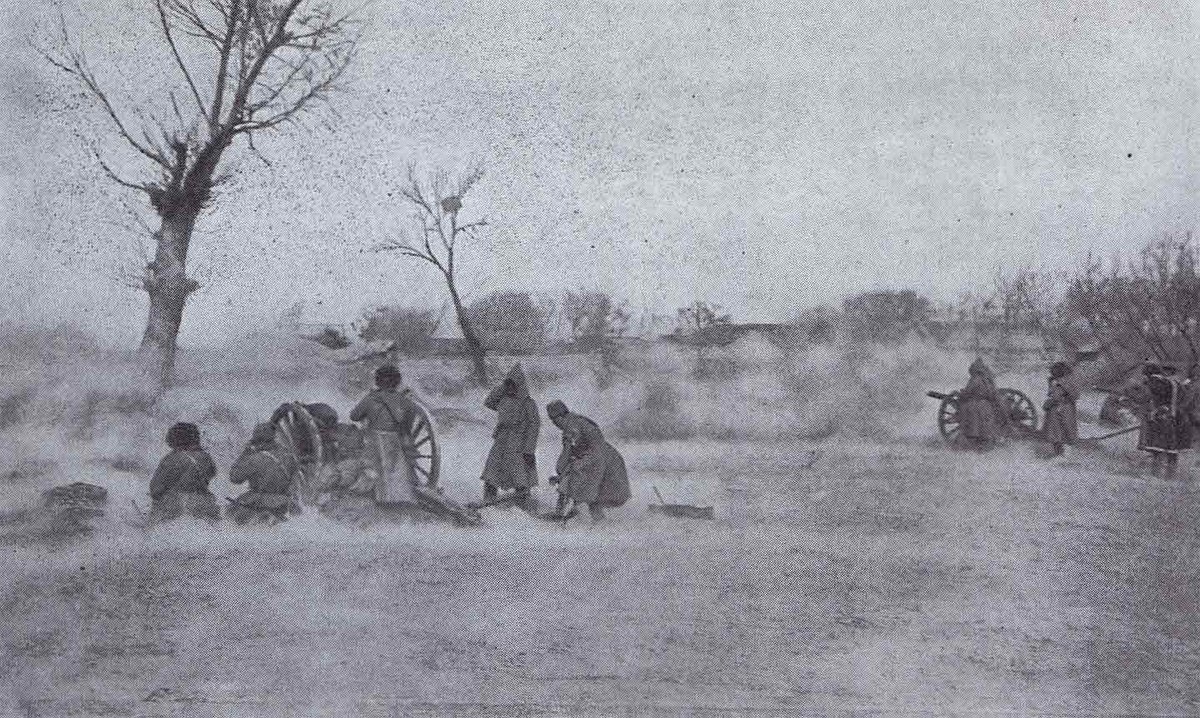

Бои под Мукденом, самое масштабное, продолжительное по времени и кровопролитное сражение Русско-японской войны

Историк Ярослав Голованов, многие десятилетия посвятивший истории отечественных ракет и космоса, в своей работе «Лжеотец "Катюши"» пишет, что Артемьев-старший не одобрил выбор сына и даже его проклял за то, что он пошел воевать. Почему офицер в отставке так отнесся к выбору сына — неизвестно.

На этом тему семьи и личной жизни в биографии Владимира Артемьева можно считать закрытой. Нигде нет ни слова, ни полслова о том, что стало с его отцом, влюблялся ли когда-нибудь сам Артемьев и была ли у него семья.

Известно, что за проявленные мужество и храбрость его наградили Георгиевским крестом IV степени. После войны он поступил в Алексеевское военное училище.

Георгиевский крест IV степени

Фото: Wikimedia

В 1908-м, после окончания училища, в звании подпоручика Артемьев отправляется служить в Брест-Литовскую крепостную артиллерию. Возможно, по примеру отца-артиллериста, возможно, он даже привил ему любовь к такому оружию, но ни подтверждений, ни опровержений тому не найти. К счастью, сам Артемьев скупо обмолвился о начале своего профессионального конструкторского пути в сохранившихся записках. Как самостоятельное произведение эти записки никогда не публиковались и доступны лишь по цитатам в произведениях других авторов.

Мои первые работы с ракетами начались в Брест-Литовской крепостной артиллерии, где я заведовал снаряжательной лабораторией

Когда речь идет о ракетах, жизнеописание героя немного оживает. В Брест-Литовской крепостной артиллерии его назначили заведовать артиллерийской снаряжательной лабораторией. Там он проводит первые исследования по усовершенствованию конструкции осветительных ракет. На состоянии ракетного оружия накануне Первой мировой стоит остановиться подробнее.

Царские ракеты

Как отмечают специалисты, боевых ракет в царской армии не было. Существовало только два типа ракет — осветительные и сигнальные.

Конструктивно они не менялись с середины XIX века, когда пиротехник Константин Константинов предложил свою конструкцию ракеты. В их основе использовался черный дымный порох, который среди прогрессивных умов давно считался пережитком прошлого.

Экспериментальный пуск ракеты, 1820-е

Изображение: Wikimedia

Однако проектов современных на тот момент реактивных ракет на бездымном порохе хватало, они регулярно поступали в Артиллерийский комитет Главного артиллерийского управления. Изобретательская публика отличалась разношерстностью — офицеры, крестьяне, купцы, встречались даже монахи. Но главенствовал «феномен Кулибина»: по-настоящему прорывные проекты оставались без внимания, так как требовали серьезного переосмысления подхода, инфраструктуры и финансирования.

Правительство накануне Первой мировой больше возлагало надежды на пехоту и дивизионные трехдюймовые пушки образца 1902 года. Считалось, что грядущий конфликт мало чем будет отличаться от войны 1812 года. В общем, с конструкторами реактивных ракет случилась та же история, что с Циолковским: до революции они оказались не у дел.

Константин Циолковский

Фото: Wikimedia

Владимир Артемьев относился к новаторам, конструкторам нового времени, но в Первую мировую его таланты пригодились разве что для усовершенствования осветительных ракет. Зато в процессе их модернизации он многое понял, и это пригодится ему в дальнейшем.

Перед Первой мировой войной я задался целью дать армии более совершенные осветительные средства и наряду с разрабатываемыми мною минометными осветительными снарядами заменил снаряжение головной части трехдюймовой ракеты семью парашютными факелами алюминиевого состава. Время освещения увеличилось до 1,5 минуты и по силе освещения одна ракета заменяла несколько штатных ракет

После революции

Доподлинно неизвестно, чем занимался Артемьев в революционный период, снова целые куски выпадают из его биографии. Обычно пишут, что революцию он принял, но нигде не сказано, с каким чувством. Остался в России — значит, принял.

Интересно, что во время октябрьских боев 1917-го в Москве воспитанники и преподаватели Алексеевского училища, где когда-то учился Артемьев, сражались против большевиков. Но сам Артемьев ни в чем таком замечен не был. К новой власти он был лоялен. Материалы, опубликованные кандидатом исторических наук Риммой Парамоновой, изучавшей архивные данные, показывают, что еще до окончания Первой мировой Артемьева перевели в Главное артиллерийское управление, а затем в Арткомитет. Как узкопрофильный специалист он сидел в стенах своей alma mater и бился над поставленными перед ним задачами. Но сам он мечтал создать ракету на бездымном порохе и перепрыгнуть из века XIX в XX. Можно предположить, что до политики ему никакого дела не было. Зато политике было дело до него.

Разрушенный дом на площади Никитских ворот, 1917 год

Фото: Wikimedia

В марте 1918-го Лев Троцкий возглавил Красную армию. Одной из важнейших его инициатив стало привлечение военспецов из числа бывших царских офицеров. Обратили внимание и на Артемьева, имевшего к тому времени звание штабс-капитана и опыт работы с артиллерией.

«В начале 1918 года В.А. Артемьев был зачислен в Красную армию на должность помощника инспектора складов Артиллерийского управления. Занимаясь своими повседневными обязанностями, он не переставал думать о создании ракет, снаряженных бездымным порохом», — пишут в книге «Первые старты» Юрий Победоносцев и Константин Кузнецов.

На этой должности он работал до 1920-го, до знакомства со специалистом по ракетной технике Николаем Тихомировым.

Рождение тандема

Тихомиров считается одним из отцов-основателей ракетной и космической отрасли СССР. От него при желании можно выстроить преемственность к Цандеру, Королеву, Глушко.

Он же представляет собой героя переходной эпохи. Как и Артемьев — из дворян, большую часть жизни прожил при царе, и лишь последние тринадцать лет пришлись на новое время. Историография его пестра, у исследователей к нему неоднозначное отношение, однако все, что мог дать новому времени, он дал.

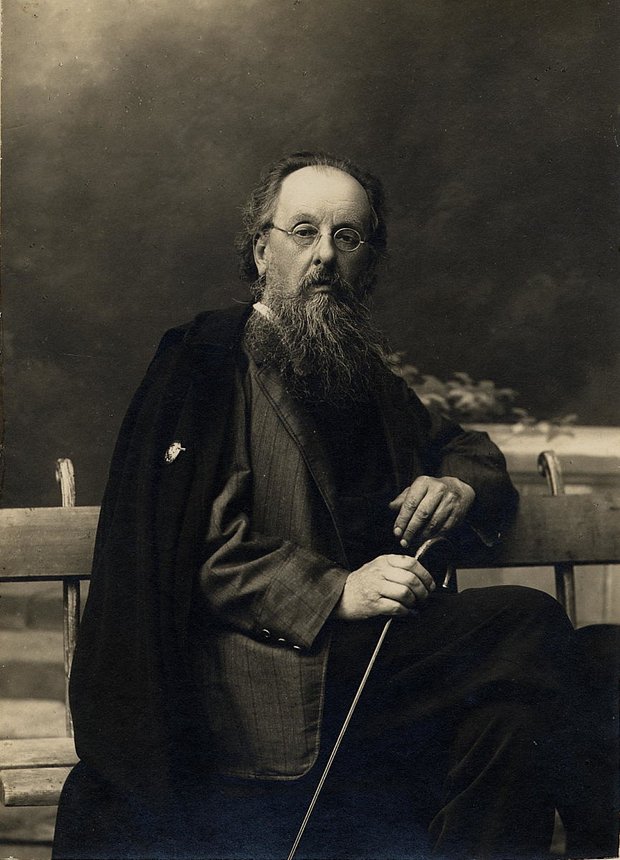

Николай Тихомиров

Фото: Wikimedia

По скудным данным, имеющимся в открытых источниках, можно заметить, что человек он был хваткий. Настоящая его фамилия — Слетов. Работал управленцем в суконной и пищевой отрасли, ракетами занимался на досуге. С 1894-го, когда Артемьев еще учился в гимназии, Тихомиров занимался ракетными снарядами и в ходе одного эксперимента даже получил травму, которая, как он писал в заявлении в Центральную производственно-техническую комиссию ВСНХ, навсегда освободила его от воинской повинности.

Как пишет в своей работе «Ракетные двигатели ГДЛ-ОКБ» Валентин Глушко, в 1912 году Тихомиров представил морскому министру адмиралу Бирилеву проект самодвижущихся мин, действующих в воде.

С 1912 по 1917 год этот проект прошел многочисленные экспертизы, однако в условиях войны никто не собирался вкладываться в новое оружие, тем более что Бирилев в 1915-м умер и уже не мог составить Тихомирову протекцию. Впрочем, разработки Тихомирова получили одобрение отца русской аэродинамики Николая Жуковского, но только и всего. В те непростые годы было не до его самодвижущихся мин.

Процесс сдвинулся с мертвой точки после революции. К ракетной отрасли Тихомиров пришел обходным путем. С 1919-го, по данным историка Германа Смирнова, он работал в системе «Главкрахмала» — пригодился опыт прошлого века, когда он работал пищевиком-управленцем.

Этот нюанс важен, поскольку благодаря работе в главке Тихомиров подружился с серым кардиналом Ленина — Владимиром Бонч-Бруевичем, который закулисно заведовал делами Совнаркома, а также налаживал связи между ведомствами. Тихомиров воспользовался моментом и показал Бонч-Бруевичу свой проект самодвижущихся мин. К нему он приложил охранительное свидетельство №309 на изобретение, полученное им в 1915 году, и положительное заключение профессора Жуковского.

Владимир Бонч-Бруевич

Фото: Wikimedia

К тому же это были не просто какие-то торпеды. На той же базе можно было сделать и ракеты. Причем в перспективе они могли летать не только на твердом топливе, но и на жидком — на спирте или керосине.

Бонч-Бруевич отправил проект на рассмотрение в штаб РККА, в отдел военных изобретений. Тихомиров вышел на влиятельных людей — Каменева, Тухачевского, Уншлихта, Ворошилова.

Красная армия нуждалась в новом оружии, поэтому Тихомирову дали зеленый свет на создание самодвижущихся мин и выделили средства на открытие лаборатории. По данным историков, ведущую роль здесь сыграли Лев Каменев и начальник артиллерии РККА Юрий Шейдеман, а также представители Главного артиллерийского управления (ГАУ).

Видимо, занимаясь теми насущными делами, Тихомиров и познакомился с помощником инспектора складов Владимиром Артемьевым. Они быстро нашли друг в друге родственные души, тем более что оба были из дворян и оба интересовались ракетами. Тихомиров решил, что лучшего сотрудника для его лаборатории не найти. Из помощника инспектора дорос Артемьев до конструктора.

Лаборатория на Тихвинской

1 марта 1921 года в двухэтажном доме на Тихвинской улице в Москве открылась Лаборатория для разработки изобретений Н.И. Тихомирова.

Поиски помещения, станков, приспособление помещения под станки с постановкой фундаментов и электрооборудованием потребовали затраты времени около двух лет

Здесь сразу надо указать на хронологические разногласия многих исследователей. Одни пишут, что Артемьев и Тихомиров познакомились в 1920-м, другие — в 1921-м. Артемьев в своих записках пишет, что в 1920-м. К 1921 году они нашли подходящее помещение — двухэтажный дом №3 на улице Тихвинской, куда потом чекисты придут Артемьева арестовывать. Эта дата и считается датой открытия лаборатории. Однако в полноценное предприятие лаборатория превратилась в лучшем случае в 1922-м. Структурно она включала в себя пиротехническую, химическую и механическую лаборатории. Механическую оборудовали семнадцатью станками.

Так как это были годы военного коммунизма, средств, выделенных большевиками на лабораторию, было явно недостаточно. Это подтверждает сам Артемьев.

В той же статье Мельникова написано, что компаньоны, чтобы заработать, «продавали игрушки и велосипедные принадлежности». Свидетельства об этом можно найти и в других источниках. Однако была и иная версия, которая уже больше связана с арестом, описанным в начале статьи.

Первые годы нашей совместной деятельности мы для поддержания мастерской тратили собственные средства, продавая на рынке вещи

Зачатки Газодинамической лаборатории

Артемьев был скрытным и скромным человеком. Не любил быть на первых ролях, никогда не метил в начальники. В большинстве исследований его фамилия идет через запятую в ряде других. Когда пишут о лаборатории на Тихвинской, говорят об основателе ракетной отрасли Тихомирове и «его помощнике Артемьеве». Ни в одном источнике этого утверждения нет, но исходя из всего изученного складывается портрет фанатичного, самоотверженного ученого-практика. И вот аргумент в пользу этого.

Что касается Владимира Андреевича Артемьева, то в первые годы работы он истратил все свои личные сбережения и продал практически все имущество, которое у него было

Поскольку герой этого материала — Артемьев, выделим именно его достижения, ведь о Тихомирове и так написано достаточно. Работая над реактивной ракетой на бездымном порохе, Артемьев пришел к выводу, что имеющийся на складах РККА порох такого типа не отвечает заданным требованиям.

Требовалось увеличить дистанцию пуска ракет, а также возможность контролировать траекторию полета. Но ракеты со штатным порохом летали по-разному. Заряды из этого пороха, изготовленные на летучем спиртоэфирном растворителе, быстро сгорали, взрывались, не поддавались контролю.

Артемьев пришел к выводу, что нужна пороховая смесь на другом растворителе, которая горела бы дольше и имела большую мощность. Пороховые шашки внутри ракет должны быть емкими и одновременно более мощными. Так зарождалась линия ракет на твердом топливе, которая получит развитие уже во второй половине XX века. Параллельно Артемьев, используя свой прошлый опыт, экспериментировал с формой ракеты и ее оперением, заменив в конце концов архаичный деревянный хвост на короткий металлический.

Лаборатория для разработки изобретений Н.И. Тихомирова наладила связь с Государственным институтом прикладной химии и Артиллерийской академией в Ленинграде. Ленинградские специалисты Орест Филиппов и Сергей Филиппов создали новую формулу бездымного пороха на нелетучем растворителе. Это был пироксилинотротиловый порох (ПТП), и благодаря этому дело с ракетами Артемьева пошло на лад. Но тут вмешались обстоятельства, о которых подробной информации нам никогда не получить.

За что арестовали Артемьева?

В открытых источниках часто пишут, что Артемьева арестовали в 1922-м, а отправили на Соловки в 1923-м. Если это так, ему совершенно некогда было бы заниматься ракетами. Только Тихомиров и Артемьев наладили работу лаборатории — как тут же грянул арест.

Историк Римма Парамонова тоже отмечает противоречивость сведений об аресте Артемьева. Она же дает новую точку отсчета — 1924 год. Можно предположить, что арестовали конструктора в конце 1924 года.

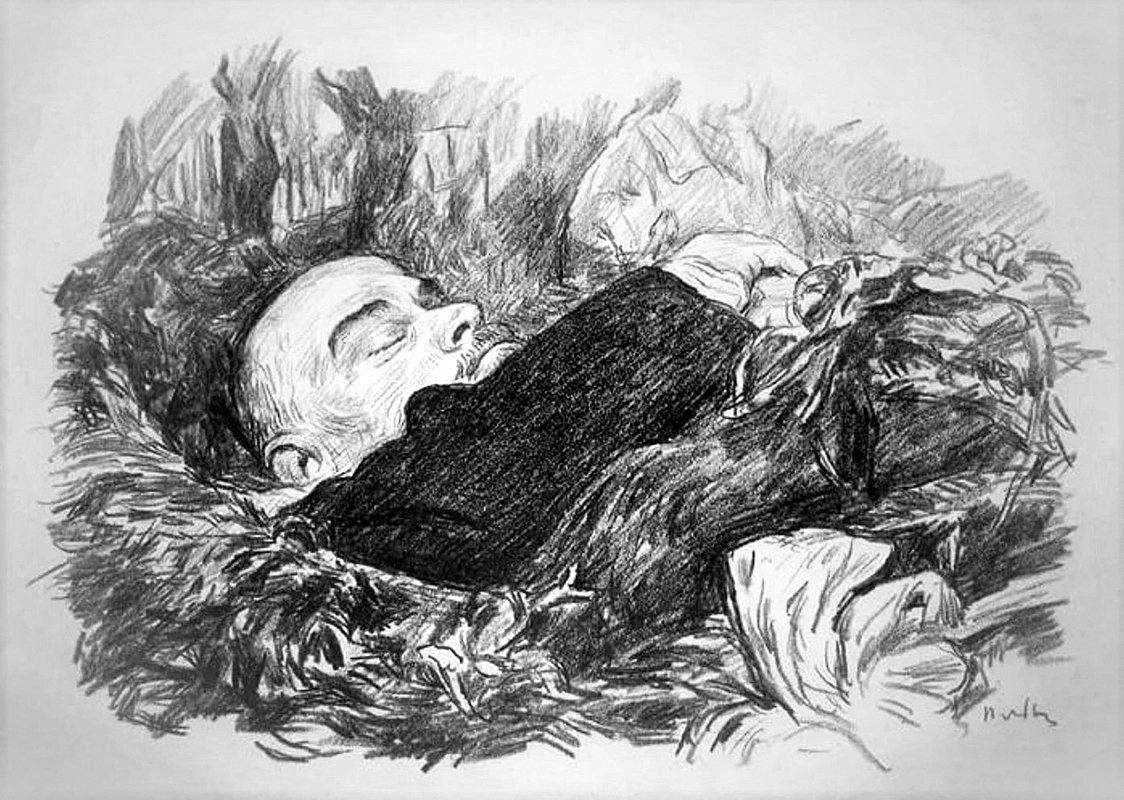

Посмертный портрет Ленина

Изображение: Пётр Иванович Львов / Wikimedia

В 1924-м умер Ленин, в том же году Бонч-Бруевич ушел из политики и сосредоточился на науке. Политическая жизнь в СССР забурлила так, что кое-как стабилизировалась только к 1939 году, и в этих перипетиях немало пострадали в том числе инженеры и конструкторы.

Похоже, Артемьев стал одной из первых жертв политического террора в рядах технической интеллигенции задолго до «дела Промпартии», «Шахтинского дела» и других политических процессов, в которые угодят Королев, Глушков и другие выдающиеся конструкторы.

Как пишет историк Вячеслав Фоменко, помимо Артемьева арестовали химиков Филиппова и Серикова. Тихомирова не тронули, однако финансирование его лаборатории было прикрыто.

С этого момента следы Филиппова и Серикова теряются совсем, нигде не найти о них упоминания, кроме как в связи с созданием пироксилинотротилового пороха. В мемуарах Артемьева, который ни слова не написал о своем аресте, есть упоминание о том, что он посоветовал Тихомирову перебираться в Ленинград: там и полигон для испытания ракет подходящий, и профильные институты, с которыми можно сотрудничать.

Тихомиров так и поступил — после ареста Артемьева перебрался в Ленинград. Какое-то время ушло на то, чтобы перевезти оборудование с улицы Тихвинской. Как пишет Валентин Глушко в работе «Ракетные двигатели ГДЛ-ОКБ», «в результате в 1925 году лаборатория полностью перебазировалась в Ленинград». В некоторых источниках пишут, что она перебралась в 1927-м, но мы опираемся на данные Глушко, которого можно считать авторитетным источником. Да и исследователи, работающие с архивами, указывают скорее на 1925-й.

Невский проспект в 1920-е

Фото: Touring Club Italiano / Marka / Universal Images Group / Getty Images

Арест Артемьева, по всей видимости, был связан с тем, что в военном ведомстве решили, что лаборатория тянет из их бюджета деньги, занимаясь какими-то фантастическими проектами.

В то время мало кто верил в успех их поисков. Считали, что они чудаки, «затеяли фантастику». Создать реактивный снаряд на бездымном порохе — это, казалось, что-то нереальное

Тогда вообще мало кто из военных понимал, что такое ракета и какую перспективу открывает ее создание для армии. О космосе тогда вообще речи не было. Все эти вещи станут более-менее понятными только в 1950-х, совсем в другое время.

Правда, существует еще одна точка зрения, и поскольку она представлена в официальной историографии по делу Артемьева и Тихомирова, ее стоит учитывать. Она вступает в противоречие с версией о том, что Тихомиров и Артемьев тратили последние копейки на оборудование лаборатории.

Исследователь Герман Смирнов отмечает, что, получив покровителей в лице Каменева, Тухачевского, Уншлихта и других, Тихомиров стал жить на широкую ногу.

Имея такой круг знакомств, Тихомиров добился ассигнований, при содействии Тухачевского получал крупные суммы денег и жил по тем временам прямо-таки роскошно, отчитываясь за полученные средства пустыми отписками. Но долго морочить головы артиллерийским специалистам было, конечно, невозможно

Лев Каменев

Фото: Wikimedia

Такая версия бьет обухом по голове, и хотя исследователь тоже опирается на архивы, в его изложении много пристрастности. В любом случае остается без ответа вопрос, за что арестовали Артемьева. Если Тихомиров жил на широкую ногу — значит, его и надо арестовывать. Что-то в этой истории нечисто, а узнать, как оно было на самом деле, нам, видимо, уже не удастся.

Подсудимые на Шахтинском процессе знакомятся с документами обвинения

Фото: Wikimedia

Возможно, Артемьев стал козлом отпущения. Однако ему повезло, как бы цинично это ни звучало, ведь все последующие политические процессы он пережил, когда арестовывали его сотрудников. И снова занозой тревожит вопрос, почему биография Артемьева так противоречива и так скудна на факты о его личности. Впрочем, это не мешает оценить историческую роль работы Артемьева и Тихомирова.

Газодинамическая лаборатория

1927-й — год освобождения Артемьева. Он тут же перебирается в Ленинград, Тихомиров берет его под свое крыло, и они начинают работать, как до ареста. За три года многое в стране изменилось и продолжало меняться, и было бы неосмотрительно сейчас пытаться разобраться во всех этих нюансах. Здесь нужно лишь сказать, что к 1928 году Артемьев доработал ракету. Они с Тихомировым решили, что для лучшего результата будут использовать активно-реактивный принцип, то есть ракета будет выстреливаться из миномета.

«3 марта 1928 года на Главном артполигоне [в Ленинградской области] были проведены испытания новых ракетных мин. Ракетный снаряд нового типа пролетел дистанцию 1300 метров», — пишет Парамонова.

Это была первая в мире ракета на бездымном порохе.

Считаю, что приоритет в этом вопросе принадлежит СССР. Созданием этой первой ракеты на бездымном порохе был заложен фундамент для конструктивного оформления ракетных снарядов к «Катюше»

Это слова самого Артемьева, их справедливость впоследствии подтвердили Глушко и Королев. И военные, и правительство увидели, что Артемьев с Тихомировым действительно занимаются стоящим делом. А так как это достижение не только открывало новые перспективы, но и ставило новые задачи, лаборатории Тихомирова пришло время расширяться.

Образуется Газодинамическая лаборатория (ГДЛ). Она примечательна уже тем, что с 1929 года там работал Валентин Глушко, крупнейший создатель ракетных двигателей, и тем, что в 1929 году Тихомиров подал заявку на патент под названием «Способ изготовления прессованного бездымного пороха на твердых растворителях». То есть разработанная и отработанная им и Артемьевым технология теперь могла широко использоваться.

РС-82, над которой работал Артемьев, в разрезе

Фото: Andreykor / Wikimedia

Но по факту история ГДЛ трагична. Из всех руководителей только Николай Тихомиров умер своей смертью в 1930 году. Борис Петропавловский, Николай Ильин, Иван Клейменов — все были расстреляны.

Владимир Артемьев, вернувшись с Соловков, старался вообще не высовываться. Добросовестно выполнял свою работу, но всегда под чьим-то началом. Это и спасло его в годы репрессий.

В 1931-м в Москве образовалась Группа изучения реактивного движения (ГИРД), ключевые фигуры — Цандер, Тихонравов, Королев. Они на практике реализовывали наработки Циолковского. А в 1933 году ГДЛ и ГИРД объединят в РНИИ — Реактивный институт, он же НИИ-3. Действовать он будет в Москве.

ГИРД. Слева направо (стоят): Фортиков, Победоносцев, Заботин; слева направо (сидят): Левицкий, Сумарокова, Королев, Черановский, Цандер

Фото: Wikimedia

Все эти структурные изменения позволяют более плавно отследить путь от полукустарной лаборатории на Тихвинской к началу космической эры, связанной с именами Королева, Келдыша и Гагарина.

В то же время это настолько масштабные события, где сливаются воедино трагедия и триумф, что имя Артемьева, пионера отрасли, как-то теряется.

***

И теперь нужно четко обозначить границы. Владимир Артемьев к космосу имеет опосредованное отношение — его наработки стояли у истоков ракетной отрасли. Но славен он в первую очередь как создатель первых реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Многочисленные исследования подтверждают, что в рамках ГДЛ он продолжил заниматься снарядами для будущей «Катюши», усовершенствовал их и привел к более современному виду. В середине 1930-х годов он стал автором проекта по разработке реактивных неуправляемых авиационных снарядов РС-82 и РС-132, которые устанавливались на советские истребители и штурмовики.

Самолет И-153 с ракетами РС-82

Фото: Wikimedia

В 1938-1941 годах Артемьев входил в состав группы инженеров-разработчиков многозарядной пусковой установки, смонтированной на грузовом автомобиле. Именно он предложил использовать раму из направляющих рельс для снарядов. Это упоминание встречается в редких исследованиях, и обычно его имя сливается с именами других конструкторов.

В 1941 и 1943 годах заслуги Артемьева были оценены двумя Сталинскими премиями. Дальше он продолжал заниматься военными разработками. Известно, что ему принадлежит проект первого отечественного реактивного бомбомета. Большинство других его работ наверняка так и остались секретными.

Советские солдаты заряжают реактивную установку «Катюша» во время последнего наступления на Берлин

Фото: Globallookpress.com

После войны Артемьев работал над созданием новых типов ракет. Но об этом пока рассказать невозможно, так как подавляющее большинство отечественных орудий сверхдальней стрельбы периода 1946-1955 годов секретно до сих пор

При всем при этом никаких упоминаний о нем как о личности, о его характере, о его взаимодействии с людьми, симпатиях и конфликтах — не найти ни строчки. Это усложняет работу исследователей. Многое могло стать тому причиной: нежелание высовываться из-за дворянского происхождения, срок на Соловках за плечами, наконец, присущая ему неконфликтность. И последние годы его жизни, а умер он в 1962-м, напрочь выпадают из биографических очерков.

Исследователи ограничиваются словами «был сотрудником многих институтов», «работал над многими проектами», «внес большой вклад». Исходя из масштабов личности понятно, что за этими казенными формулировками таятся многотомные архивы, нам пока, увы, недоступные.