25 апреля 1945 года завершилась Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция, в ходе которой Красная армия вышла к Балтийскому морю, отсекла восточно-прусскую группировку противника от основных сил, расчленила и уничтожила. В рамках стратегической операции был осуществлен ряд фронтовых операций, которые в условиях сильной вражеской обороны проходили в ожесточеннейшей борьбе с частями вермахта и дались советским войскам ценой высоких потерь. Германские соединения понесли еще большие потери, что ускорило крах Третьего рейха. «Лента.ру» вспоминает ход событий.

«Помощи вам никто не пришлет»

В ночь на 25 апреля 1945 года соединения командующего 11-й гвардейской армии гвардии генерал-полковника Кузьмы Галицкого завязали бои на окраинах крупной немецкой военно-морской базы Пиллау (ныне Балтийск Калининградской области), расположенной в северной части косы Фрише-Нерунг (ныне Балтийская коса).

Генерал Кузьма Галицкий

Фото: Wikimedia

Основу обороны Пиллау составляла крепость-цитадель, построенная в 1626 году по приказу шведского короля Густава Адольфа II в форме пятиконечной звезды с несколькими 80-метровыми сторонами, каждый угол которой заканчивался именным бастионом («Альбрехт», «Пруссия», «Король», «Королева», «Наследный принц»).

Общее руководство штурмом осуществлял заместитель командующего 3-м Белорусским фронтом генерал армии Иван Баграмян, который писал в своих мемуарах:

Прочные сооружения морской крепости не поддавались даже мощным снарядам и авиационным бомбам. Все каменные здания города были превращены в опорные пункты. Словом, Пиллау — это Кенигсберг в миниатюре

После того как 9 апреля 1945 года был взят Кенигсберг, наступила финальная часть Восточно-Прусской операции — разгром Земландской группировки противника. Желая избежать ненужного кровопролития, командующий 3-м Белорусским фронтом маршал Советского Союза Александр Василевский 11 апреля выдвинул противнику ультиматум.

В нем, в частности, отмечалось: «Сейчас, после Кенигсберга, последнего оплота немецких войск в Восточной Пруссии, ваше положение совершенно безнадежно. Помощи вам никто не пришлет. 450 километров отделяют вас от линии фронта, проходящей у Штеттина. Морские пути на запад перерезаны русскими подводными лодками. Вы — в глубоком тылу русских войск».

Ответа от врага не последовало, Сталин торопил Василевского — часть войск 3-го Белорусского фронта требовалось перебросить на решающее, берлинское направление. 13 апреля началась Земландская наступательная операция, в которой участвовало пять общевойсковых армий — при поддержке двух воздушных армий.

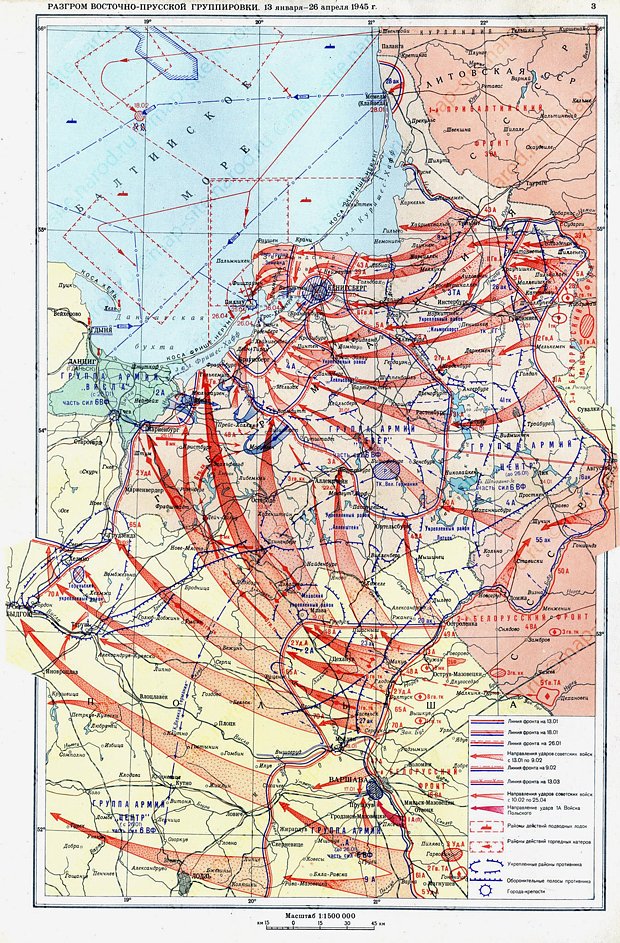

Карта Восточно-Прусской стратегической наступательной операции 1945 года

Фото: Mil.ru / Wikimedia

65-тысячная немецкая группировка на Земландском полуострове опиралась на заранее подготовленную оборону, состоящую из трех полос, последняя из которых закрывала путь к портам Фишхаузен (ныне Приморск Калининградской области) и Пиллау.

17 апреля войска 3-го Белорусского фронта после ожесточенного боя овладели Фишхаузеном. 18 апреля Василевский нарастил силу удара, введя в сражение 11-ю гвардейскую армию, которая начала наступление, с трудом прорывая мощную оборону врага, насыщенную артиллерией и минометами.

Галицкий вспоминал:

Официально в крепости Пиллау числилось четыре форта, но система городских укреплений настолько тесно переплеталась с крепостными, что подчас было трудно определить, где начинаются границы фортов. Иные крупные городские строения были так приспособлены к обороне, что фактически их тоже можно было считать фортами

Немцы постоянно контратаковали, и в ожесточенных схватках противники несли высокие потери. 22 апреля на подступах к Пиллау разрывом вражеского снаряда был убит командир 16-го гвардейского стрелкового корпуса гвардии генерал-майор Степан Гурьев, ветеран Сталинградского сражения. Вместе с ним погибли начальник артиллерии корпуса гвардии полковник Сергей Полецкий и начальник отдела контрразведки «СМЕРШ» соединения гвардии подполковник Леонид Крымов.

24 апреля едва не погиб и Василевский: он попал под мощный вражеский артобстрел, его автомобиль был разбит, а сам военачальник спасся лишь по счастливой случайности

25 апреля завязались ожесточенные бои за город и крепость Паллау.

Галицкий отмечал: «Части 16-го корпуса взяли форт и траншеи на северо-западной окраине. 36-й и 8-й корпуса, сжимая полукольцо, очищали от врага квартал за кварталом. В течение 25 апреля войска армии почти полностью овладели Пиллау. Оставались незанятыми только прибрежная часть в юго-западном районе города и крепость».

«Враг создал сильную оборону в Пруссии»

В начале ноября 1944 года в Ставке Верховного главнокомандования в Москве состоялось расширенное совещание с участием ведущих советских полководцев, по итогам которого Генеральный штаб Красной армии приступил к разработке финальных стратегических ударов по Германии в 1945 году.

Генералы Георг-Ханс Рейнхардт (в центре) и Вальтер Крюгер (справа), 1941 год

Фото: Bundesarchiv / Wikimedia

Одним из них должен был стать разгром вражеских войск в Восточной Пруссии — региона, имеющего для Германии важное экономическое, политическое и военное значение (в частности, под Растенбургом располагалась подземная ставка Адольфа Гитлера Wolfsschanze («Волчье логово»), из которой фюрер руководил нападением на СССР и в общей сложности провел более 800 суток).

Начальник Генштаба РККА маршал Александр Василевский отмечал, что враг создал сильную оборону в Пруссии глубиной до 200 километров:

На ее территории и в прилегающих к ней районах северной части Польши был возведен ряд укреплений, сильных в инженерном отношении фронтальных и отсечных позиций, а также крупных узлов обороны, насыщенных долговременными сооружениями. Старые крепости в значительной мере модернизировали; все сооружения были прочно связаны между собой в фортификационном и огневом отношении

Обороне способствовал и сильно пересеченный рельеф Восточной Пруссии, с его бесчисленными реками, озерами, каналами, болотами.

Главную роль в предстоящем наступлении должен был играть 3-й Белорусский фронт генерала армии Ивана Черняховского. 2-й Белорусский фронт маршала Советского Союза Константина Рокоссовского и 1-й Прибалтийский фронт Баграмяна, располагавшиеся южнее и севернее войск Черняховского, должны были ассистировать 3-му Белорусскому фронту. Координацию действий фронтов осуществлял Василевский как представитель Ставки.

Общая численность советских войск составляла 1 миллион 700 тысяч бойцов и командиров, имелось более 25 тысяч пушек и минометов, 3859 танков и самоходок, свыше трех тысяч самолетов.

Им противостояла группа армий «Центр» (позднее переименованная в «Север») под командованием генерал-полковника Георга Ханса Рейнхарда в составе 700 тысяч солдат и офицеров, а также более восьми тысяч артиллерийских и минометных стволов, около тысячи танков и штурмовых орудий, 599 самолетов.

Начало Восточно-Прусской операции стало для немцев неприятным сюрпризом.

Генерал вермахта и военный историк Курт фон Типпельскирх писал: «3-й Белорусский фронт Черняховского 13 января нанес удар по 3-й немецкой танковой армии, прорвал ее фронт в центре, по обе стороны Шлоссберга, и отбросил ее к реке Инстер севернее Инстербурга. 15 января 2-й Белорусский фронт Рокоссовского начал осуществление своего сокрушительного удара по 2-й немецкой армии с плацдарма южнее Пултуска».

В ходе Млавско-Эльбингской наступательной операции войска 2-го Белорусского фронта, преодолевая ожесточенное сопротивление противника, достигли рубежа Млавского укрепленного района, 19 января овладели крепостями Млава и Модлин, расчленив и отрезав 2-ю германскую армию от 4-й полевой армии.

Рокоссовский вспоминал:

Преследуя неприятеля, 20 января пересекли польскую границу и вступили на территорию Восточной Пруссии. Здесь с боем преодолели сильно укрепленный рубеж, построенный еще задолго до войны. Мы увидели здесь бетонированные траншеи полного профиля, блиндажи, проволочные заграждения, бронеколпаки, артиллерийские капониры, убежища. Но продвижение войск было столь стремительным, что противник не успел занять по-настоящему этот рубеж

В Алленштайне (ныне польский город Ольштын) завязался ожесточенный бой бойцов 3-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта Николая Осликовского с подошедшими с северо-востока и востока немецкими частями. На помощь конникам вовремя подоспели пехотинцы 48-й армии генерал-лейтенанта Николая Гусева.

Рокоссовский констатировал: «На рубеже Алленштайна войска фронта преодолели вторую полосу укрепленного района. Путь в глубь Восточной Пруссии был открыт».

«Бой был жестоким»

К 26 января войска 2-го Белорусского фронта взяли Мариенбург и Эльбинг и вышли к заливу Фришес-Хафф Балтийского моря (ныне Калининградский залив), перехватив сухопутные пути снабжения группы армий «Север» и отрезав восточно-прусскую группировку от основных сил вермахта.

Командующий 1-м Белорусским фронтом генерал армии Константин Рокоссовский, 1944 год

Фото: Виктор Кинеловский / РИА Новости

С целью деблокирования группировки 27 января 4-я армия вермахта под командованием генерала пехоты Фридриха Хоссбаха нанесла сильный контрудар силами семи дивизий, в том числе моторизованных и пехотных. Для отражения натиска командующий 2-м Белорусским фронтом задействовал 48-ю и 5-ю гвардейскую танковые армии, 8-й механизированный и 8-й гвардейский танковый корпуса, а также конников Осликовского.

Рокоссовский писал:

Солдаты дрались геройски. Решающую роль сыграли отвага и мастерство артиллеристов истребительно-противотанковых частей. Развернувшись на виду у противника, они били прямой наводкой по его танкам, а картечью уничтожали пехоту. Бой был жестоким. Мы его выиграли потому, что воины всех родов войск сражались в тесном взаимодействии, каждый солдат дрался стойко и жизни не жалел, чтобы помочь товарищу. Враг был разгромлен и отброшен

К 8 февраля немцев остановили и заставили отступить. На этом участие 2-го Белорусского фронта в Восточно-Прусской стратегической операции завершилось: штаб Рокоссовского по приказу Москвы передал в подчинение Черняховского три общевойсковые и одну танковую армии, а сам сосредоточился на разгроме противника в Восточной Померании — совместно с войсками 1-го Белорусского фронта маршала Георгия Жукова.

3-му Белорусскому фронту противостояли три основных, изолированных друг от друга, группировки группы армий «Север» — хейльсбергская, кенигсбергская и земландская.

Черняховский решил начать с первой как наиболее крупной: 10 февраля 1945 года началась Хейльсбергская наступательная операция

Ожесточенное сопротивление немцев, которые оборонялись в хорошо укрепленном районе (свыше 900 дотов и дзотов), привело к тому, что среднесуточный темп продвижения советских войск, которые в предыдущих боях сильно поредели (численность личного состава большинства стрелковых дивизий была на уровне чуть более 2500 штыков), не превышал двух километров.

Генерал Александр Лучинский

Фото: Wikimedia

Тем не менее 28-й армии генерал-лейтенанта Александра Лучинского удалось быстро взять Пройсиш-Эйлау (в отечественной литературе встречается написание и как Прейсиш-Эйлау), переименованного после войны в Багратионовск — в честь масштабной битвы 1807 года русско-прусской армии с наполеоновскими войсками.

«Ранен смертельно, умираю…»

Сложнее обстояло дело с крупным транспортным узлом, превращенным противником в мощный узел обороны, — Мельзаком (ныне польский город Пененжно), из которого противник был выбит только после тяжелого боя. На окраине города Черняховский был смертельно ранен 18 февраля разрывом снаряда.

Генерал Иван Черняховский

Фото: Mil.ru / Wikimedia

Командующий 3-й армией генерал Александр Горбатов стал свидетелем трагедии и в своих мемуарах писал:

Еще не рассеялись дым и пыль после разрыва, как я уже был около остановившейся машины. В ней сидело пять человек: командующий фронтом, его адъютант, шофер и два солдата. Генерал сидел рядом с шофером, он склонился к стеклу и несколько раз повторил: «Ранен смертельно, умираю». Никто из четверых не был ранен, не была повреждена и машина

В тот же день Черняховский скончался, и временно исполняющим обязанности командующего 3-м Белорусским фронтом был назначен начальник штаба объединения генерал-полковник Александр Покровский. 20 февраля в командование вступил Василевский.

Генерал Александр Покровский

Фото: Wikimedia

В послевоенное время появилась версия, что Черняховского якобы убили свои же танкисты — в качестве мести за гибель командира, которого расстрелял не то сам Черняховский, не то его охрана за то, что автомобиль генерала, столкнувшись с танком, свалился в кювет. Документального подтверждения данная версия не нашла.

Более того, хорошо знающие Черняховского сослуживцы высоко отзывались о его человеческих качествах

Василевский писал: «Солдаты, офицеры и генералы любили своего командующего прежде всего за человечность и заботу о них, за отвагу и бесстрашие, за твердость и настойчивость при проведении в жизнь решений, за прямоту и простоту в обращении, за гуманность и выдержку, за требовательность к себе и к подчиненным. Да, он был строг и требователен. Но никогда не позволял себе унижать достоинство человека».

Рокоссовский вспоминал:

Изумительный человек! Было видно, что в армии его очень любят. Это сразу бросается в глаза. Если к командарму подходят докладывать не с дрожью в голосе, а с улыбкой, то понимаешь, что он достиг многого. Командиры всех рангов остро чувствуют отношение старшего начальника, и, наверное, мечта каждого из нас — поставить себя так, чтобы люди с радостью выполняли все твои распоряжения

Покровский отмечал: «Он был человеком выдержанным и при волевом характере не проявлял этот характер в грубости и в резкости. Умел потребовать, умел быть твердым, но не ругался, не разносил людей, не унижал их».

«Войска несли серьезные потери»

В то время как 3-й Белорусский фронт вел затяжное сражение по уничтожению хейльсбергской группировки, 1-й Прибалтийский был вынужден отбивать два мощных немецких контрудара со стороны кенигсбергской и земландской группировок, в результате которой обе группировки соединились между собой своего рода коридором.

Маршал Светского Союза Александр Василевский

Фото: Григорий Вайль / РИА Новости

Сталин был крайне недоволен действиями Баграмяна и 24 февраля упразднил 1-й Прибалтийский фронт, передав десять общевойсковых и две воздушные армии, а также самого Баграмяна в подчинение Василевского. Обстановка действительно требовала сосредоточения командования всеми советскими войсками в Восточной Пруссии в одних руках.

Сочетавший в себе глубокий аналитический ум, недюжинную работоспособность, исключительную военную эрудицию и высокую культуру человеческого общения, Василевский был наиболее разносторонне подготовленным советским полководцем, великолепно зарекомендовавшим себя в ходе Великой Отечественной войны как на штабной работе, так и на командных должностях.

В 1942-1945 годах Василевский в качестве начальника Генерального штаба Красной армии фактически являлся третьим по рангу военным руководителем СССР после Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина и его заместителя маршала Георгия Жукова.

Василевский за должностями не гнался и после своего назначения командующим фронтом попросил освободить его от обязанностей начальника Генштаба РККА, порекомендовав Сталину на этот пост своего заместителя — генерала армии Алексея Антонова.

Полководца куда больше заботила сложная ситуация, сложившаяся к тому времени в полосе 3-го Белорусского фронта.

Василевский вспоминал:

Советские войска несли серьезные потери. Резко сократился боевой состав частей, снизилась ударная сила фронта. Пополнение почти не поступало, так как советское Верховное главнокомандование по-прежнему все усилия направляло на берлинское направление. Большие затруднения испытывали мы и с материальным обеспечением войск, особенно со снабжением горючим

Василевский прекратил 22 февраля вести активные боевые действия одновременно на разных направлениях, решив бить врага поочередно: сначала разгромить хейльсбергскую группировку, затем кенигсбергскую, а потом земландскую. Баграмяну Василевский поручил готовить войска к прорыву Кенигсбергского укрепрайона и штурму Кенигсберга, чей гарнизон составлял, по данным Василевского, около 130 тысяч солдат и офицеров.

«Волна за волной появлялись бомбардировщики»

13 марта, пополнившись личным составом, боеприпасами и горючим, войска 3-го Белорусского фронта возобновили Хейльсбергскую наступательную операцию. Концентрация усилий на одном направлении вскоре дала свои результаты — 26 марта советские соединения вышли к заливу Фришес-Хафф, а 29 марта хейльсбергская группировка противника перестала существовать.

Генерал Иван Баграмян, 1944 год

Фото: Анатолий Григорьев / РИА Новости

6 апреля началась Кенигсбергская наступательная операция, тщательно подготовленная Баграмяном, который еще на этапе проработки операции отдал приказ:

Без твердого знания противника и его системы обороны, характера местности и города ни один командир не имеет права вести свою часть на штурм города

Каждой части был выделен свой район Кенигсберга, на карту которого ежедневно наносились свежие данные авиа и радиоразведки. Были созданы 26 штурмовых отрядов и 104 штурмовые группы, тренировки которых проходили на специальных макетах, скрупулезно воссоздающих ландшафт местности города.

Баграмян учел и неудачный опыт штурма Мемеля (ныне Клайпеда) войсками своего 1-го Прибалтийского фронта в октябре 1944 года. Командующий 43-й армией генерал Афанасий Белобородов вспоминал:

Здесь, под Мемелем, самым крупным орудием была у нас 203-миллиметровая гаубица. Она могла разрушить обычный полевой дот, но четырехметровое бетонное покрытие главных дотов Мемеля ее снаряды, даже бетонобойные, не пробивали

К началу Кенигсбергской операции в войска 3-го Белорусского фронта поступила сверхтяжелая артиллерия, а сама артподготовка началась еще 2 апреля. После залпа легких пушек, в чью задачу входило сбить земляное и растительное покрытие с фортов и дотов, в дело вступили гаубицы большой и особой мощности (в том числе 305-миллиметровые орудия образца 1915 года с весом одного снаряда в 441 килограмм), которые несколько суток крушили фортификационные постройки Кенигсберга.

Главный маршал авиации Александр Голованов

Фото: В. Хоменко / РИА Новости

В 12 часов дня 6 апреля 1945 года в наступление перешли пехота, танки и самоходки 3-го Белорусского фронта. Их продвижение прикрывали не только артиллеристы, но и советская штурмовая и бомбардировочная авиация.

Командующий 18-й воздушной армией (бывшая Авиация дальнего действия), главный маршал авиации Александр Голованов отмечал: «7 апреля в дневных условиях мы нанесли удар по окруженному противнику в городе Кенигсберге и его крепости, куда вылетало более 550 наших бомбардировщиков».

Он писал:

За весьма короткий промежуток времени, применяя тактику, уже давно и хорошо отработанную при нанесении массированных ударов, эта масса самолетов, летя с разных направлений и рассредоточенная по высотам, била по засевшему в центре города противнику. Все, что находилось в пределах заданной цели, речь идет о крепости, было, по сути дела, стерто с лица земли

О том, какое впечатление действия советской авиации произвели на врага, в своих мемуарах поведал комендант Кенигсберга, генерал пехоты Отто Ляш: «Волна за волной появлялись бомбардировщики противника, сбрасывая свой смертоносный груз на горящий, превратившийся в груды развалин город. Ни один немецкий истребитель не показывался в небе. Зенитные батареи были бессильны против тучи вражеских самолетов и к тому же им приходилось с трудом обороняться от танков противника. Все средства связи были сразу же уничтожены, и лишь пешие связные пробирались наощупь сквозь груды развалин к своим командным пунктам или позициям».

7 апреля немцы с севера попытались пробиться к защитникам Кенигсберга, но наткнулись на жесткое сопротивление войск 39-й армии генерала Ивана Людникова.

Командир 15-го стрелкового корпуса генерал-майор Иван Людников (второй слева) и начальник оперативного отделения соединения подполковник Павел Живодеров уточняют боевую обстановку, 1943 год

Фото: Виктор Кинеловский / РИА Новости

Людников отмечал: «Гитлеровцы спешно бросили против нас свою 5-ю танковую дивизию, пытаясь удержать коммуникации между Кенигсбергом и Пиллау. О том, сколь ожесточенными были бои на нашем участке, свидетельствует хотя бы такой факт: за один только день 7 апреля из тридцати пяти вражеских контратак против всех войск 3-го Белорусского фронта восемнадцать контратак приняли войска нашей армии».

«Никто не предполагал, что Кенигсберг падет так быстро»

В самом Кенигсберге, даже после интенсивных обстрелов сверхтяжелыми калибрами и активных бомбардировок, пехоте и танкистам приходилось брать с боем каждый форт. В частности, форт № 10 («Канитц») получил более 170 прямых попаданий 305-миллиметровых снарядов, из которых только два привели к сквозным пробоинам. На помощь наступающим пришли саперы, которые взрывали в толстенных стенах проходы, после чего в дело вступали огнеметчики.

Штурм Кенигсберга, апрель 1945 года

Фото: Сергей Косырев / РИА Новости

Одним из первых, 7 апреля, был захвачен форт № 8 («Король Фридрих I»). Дольше других продержались защитники форта № 7 («Герцог фон Хольштайн»), чье сопротивление было сломлено только 10 апреля.

В ночь на 9 апреля немцы попытались вырваться из города, но, встретив сильное сопротивление, рассеялись.

Ляшу стало очевидно, что дальнейшее сопротивление гарнизона — бессмысленно

Вечером 9 апреля советские офицеры, прибывшие на командный пункт Ляша, приняли капитуляцию германских войск.

Баграмян вспоминал, что на допросе Ляш, после того как Василевский попросил немецкого генерала дать оценку действиям советских войск, ответил:

Никак нельзя было раньше предположить, что такая крепость, как Кенигсберг, падет так быстро. Русское командование хорошо разработало и прекрасно осуществило эту операцию

Бывший комендант Кенигсберга сообщил, что полностью потерял управление войсками уже на второй день штурма.

Генерал Отто Ляш

Фото: Wikimedia

В своих мемуарах, подводя итоги сражения за Кенигсберг, Василевский отмечал: «В городе и пригородах советскими войсками было захвачено около 92 тысяч пленных (в том числе 1800 офицеров и генералов), свыше 3,5 тысячи орудий и минометов, около 130 самолетов и 90 танков».

Сам Василевский был назначен главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке и с 27 апреля 1945 года активно включился в разработку будущей войны СССР с Японией (о которой была достигнута договоренность между главами Антигитлеровской коалиции на Ялтинской конференции в феврале 1945-го).

Командующим 3-м Белорусским фронтом с 26 апреля стал Баграмян, под руководством которого была окончательно разгромлена Земландская группировка. Ее остатки (более 22 тысяч человек) сложили оружие 9 мая 1945 года, в день капитуляции вооруженных сил Германии.

Общие потери советских войск за время проведения Восточно-Прусской стратегической операции составили 584 778 бойцов и командиров, из них более 126 тысяч пали в бою или умерли от ран. Немцы потеряли более 707 тысяч солдат и офицеров, из них 105 538 человек были убиты.

После окончания Второй мировой войны в соответствии с Потсдамским соглашением 1945 года, заключенным между главами правительств СССР, США и Великобритании, северная часть Восточной Пруссии отошла Советскому Союзу, остальные две трети были переданы Польше.

Тем самым был ликвидирован исторически опасный для СССР плацдарм Германии, с которого по словам Василевского, «было совершено нападение на Россию в 1914 году, отсюда кайзеровские войска пытались нанести удар по Петрограду в 1918 году, отсюда двинулись фашистские полчища в 1941 году».